Inclassables M@thématiqu€s - Page 325

-

Trop facile !... Cliquer sur l'image pour en savoir plus : -

La prévision en environnement : un enjeu pour les mathématiques appliquées

Vidéo et article d'interstices ICI

-

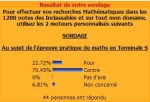

Sondage sur l'épreuve pratique en maths en Terminale S

L'épreuve pratique de mathématiques au baccalauréat fait débat : pour, contre, pas d'avis ou tout simplement vous n'êtes pas concerné. N'hésitez pas à répondre au sondage dans la colonne de droite de ce blog.

J'ai modifié le sondage (ci-contre) et ai donc réinitialisé les votes, le nouveau ne permettant qu'un seul vote par personne ( par adresse IP ).

J'ai modifié le sondage (ci-contre) et ai donc réinitialisé les votes, le nouveau ne permettant qu'un seul vote par personne ( par adresse IP ).Le sondage suivant n'est pas fiable non plus puisque j'ai pu voter 2 fois à partir du même ordinateur. Je le laisse ouvert ici et pars à la recherche d'un sondage plus fiable.

Essayons celui-là, il me semble plus sécurisé.

-

Lorsque les mathématiciens jouent avec la neige

Après des siècles de résistance , les flocons de neige commencent à fondre devant le feu des mathématiciens... Deux américains viennent de mettre au point un logiciel permetttant de les simuler en trois dimensions. Cela leur a permis de découvrir en passant qu'aucun flocon n'était identique à un autre et qu'ils sont très proches les uns des autres. La vraie question à se poser est : pourquoi n'y a t'il pas plus de différences entre eux ?

Après des siècles de résistance , les flocons de neige commencent à fondre devant le feu des mathématiciens... Deux américains viennent de mettre au point un logiciel permetttant de les simuler en trois dimensions. Cela leur a permis de découvrir en passant qu'aucun flocon n'était identique à un autre et qu'ils sont très proches les uns des autres. La vraie question à se poser est : pourquoi n'y a t'il pas plus de différences entre eux ?Le programme qu'ils ont réalisé simule un flocon en 24 heures sur un ordinateur de bureau. Le modèle prend en compte la température, la pression, l'hygrométrie et il est possible de faire varier ces paramètres pour donner différentes simulations de la croissance d'un flocon.

J'arrête là, ma trop médiocre traduction de l'article en Anglais ICI et laisse à des personnes plus expérimentées que moi le soin de la poursuivre.Je vous conseille vivement de vous rendre sur le lien suivant ICI et de regarder le diaporama, de lancer le petit programme et de vous laisser séduire par la beauté de la croissance des flocons en vidéo. Vous pouvez aussi consulter le fichier PDF suivant : ICI

Lien permanent Catégories : Culture Générale, La Recherche, Mathématiques, Monde numérique, Nature 0 commentaire -

A écouter impérativement : La conférence de Michel Serres sur les nouvelles technologies

C'est ICI

"Nous sommes condamnés à devenir intelligents"