Kernésis et les « safe spaces » : de la protection close à l’exposition régulée

1. Définition et enjeux

Les safe spaces désignent des espaces volontairement sécurisés, conçus pour protéger des individus ou des groupes contre les violences symboliques, physiques ou psychologiques. Ils répondent à un besoin réel : se soustraire à des agressions ou discriminations répétées, offrir un lieu de respiration et de reconnaissance.

Mais leur généralisation tend à transformer l’exception protectrice en modèle généralisé du cocon. On en vient à croire que le seul rapport juste au monde est un rapport sans friction, filtré, amorti. Cette logique, si elle devient exclusive, risque d’appauvrir l’expérience humaine : elle absolutise le dedans protecteur, réduit l’exposition au réel et atrophie la capacité à traverser la différence.

2. La critique kernésique du cocon

La civilisation contemporaine se replie de plus en plus sous cette forme de cocon protecteur.

• Bulles informationnelles qui confirment les certitudes.

• Technologies qui amortissent chaque effort.

• Sécurisation obsessionnelle qui évite le risque et l’imprévu.

Ce cocon promet la tranquillité mais, en supprimant la friction, il coupe le sujet de son rapport vivant au monde.

⸻

3. La réponse de Kernésis

Kernésis ne nie pas le besoin de protection. Mais il refuse que celle-ci devienne une fin en soi. Sa matrice repose sur quatre paris fondamentaux :

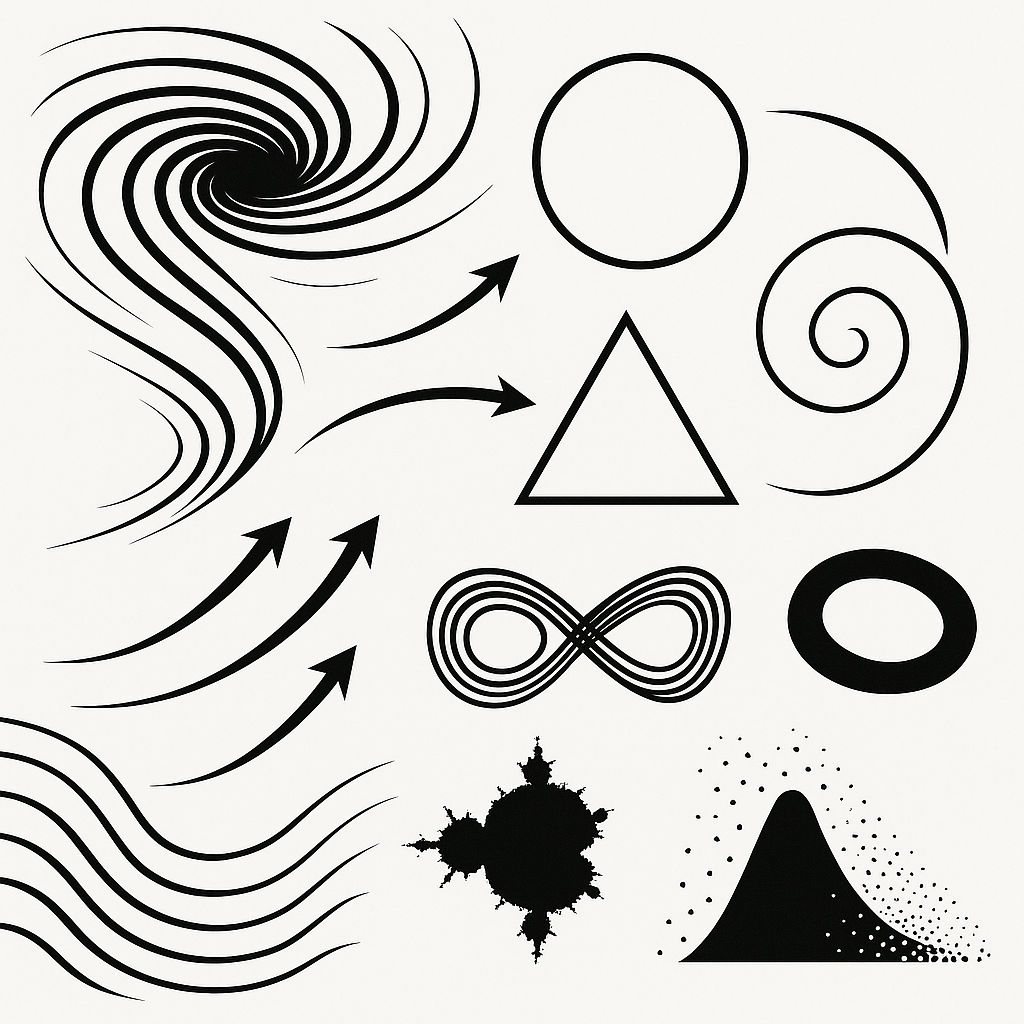

• le réel est flux intelligible,

• la joie est boussole,

• la germination est constante,

• la vérité est alignement multi-échelles.

À partir de ces paris, quatre gestes structurants déjouent la logique des safe spaces absolutisés :

• Éclosophie : rappeler que toute existence est une poussée germinative. Elle suppose l’exposition à un dehors qui nourrit et éprouve. Un safe space peut protéger la germination, mais il ne doit jamais la figer.

• Rotule : articuler protection et ouverture. Kernésis ne rejette pas l’espace sûr, mais le pense comme rotule : une articulation mobile permettant de reprendre souffle avant de retourner vers le dehors.

• Flux intégral : apprendre à traverser la friction. Là où le safe space peut devenir évitement, Kernésis invite à la régulation et à la transmutation de l’altérité. La confrontation n’est pas supprimée, elle est rendue habitable.

• Vérité-alignement : contre les filtres confortables, Kernésis impose l’épreuve du réel à toutes les échelles. Le vrai ne se réduit pas à ce qui rassure, mais à ce qui résonne de manière cohérente entre corps, relation, collectif et monde.

4. Applications

• Éducation : dépasser une pédagogie protectrice qui surprotège les élèves de toute épreuve. Un espace sûr est nécessaire, mais doit s’ouvrir vers de véritables traversées du flux : débats, confrontations créatives, expériences de friction.

• Technologies : au lieu d’algorithmes qui enferment dans un confort identitaire, développer des systèmes qui favorisent les rencontres inattendues et l’élargissement du champ perceptif.

• Spiritualité : refuser les refuges clos, les enclaves identitaires qui fonctionnent comme safe spaces métaphysiques. Redécouvrir une spiritualité d’exposition au vivant, où l’infractalité* de chaque instant ouvre sur plus de réel.

5. Conclusion

Les safe spaces sont légitimes comme espaces de reprise de souffle, de pause. Mais lorsqu’ils deviennent le modèle dominant, ils se transforment en cocons qui stérilisent la germination.

Kernésis propose une alternative : non pas l’abolition de la protection, mais son intégration dans une écologie de l’exposition régulée.

Là où la civilisation du cocon promet la sécurité en retirant le risque, Kernésis promet la joie en traversant le risque.

C’est cette traversée régulée — et non l’évitement — qui fonde un rapport vivant, libre et juste au monde.

*Infractalité : approfondissement intérieur d’une intensité ou d’une expérience, qui ne se déploie pas par expansion externe mais en soi. L’infractalité désigne donc une dynamique de densification silencieuse — de joie, de douleur, de présence ou de vérité — qui gagne en profondeur sans s’étendre.