Discours de Mme Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Inauguration de la fondation " Sciences Mathématiques de Paris" au Collège de France, le 28 septembre 2007 par Mme Valérie Pécresse

Inauguration de la fondation " Sciences Mathématiques de Paris" au Collège de France, le 28 septembre 2007 par Mme Valérie Pécresse

Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, à l'occasion de cette première journée de la Fondation des Sciences mathématiques de Paris ;

Très honorée aussi, de m'adresser à vous ici, dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France, qui voit tous les jours professer tant de grands esprits ; et de le faire non pas devant un public d'étudiants et de spécialistes, de curieux ou de passionnés, comme les professeurs du Collège de France en ont l'habitude, mais devant quelques-uns des plus grands mathématiciens de notre temps.

Car, vous le savez mieux que personne, Mesdames et Messieurs, la France peut être fière de ses mathématiciens, fière d'avoir une école mathématique d'exception.

Je le sais bien, ce genre d'expression est souvent galvaudé : tout ou presque à notre époque devient exceptionnel. Mais jamais le terme n'a été mieux employé que pour qualifier l'école mathématique française.

Et puisque j'ai aujourd'hui l'occasion de m'adresser à un public qui manie les nombres aussi bien que les mots, je voudrais le prouver en rappelant simplement ces quelques faits :

Les mathématiques françaises, c'est la discipline où la France figure en second au Web of Science, derrière les Etats-Unis.

Les mathématiques françaises, ce sont 9 des 47 médailles Fields décernés depuis 1936. Ce qui fait là encore de l'école française de mathématiques la deuxième au monde, après l'école américaine, certes, mais bien avant l'école russe ou anglaise.

Et de même, c'est à un Français, Jean-Pierre Serre, qui enseigna ici même, au Collège de France, qu'est revenu le premier prix Abel décerné en 2003.

Cette tradition d'excellence, la France la doit bien entendu avant tout aux qualités exceptionnelles de ses mathématiciens depuis des générations : Descartes lui-même était tout à la fois un excellent mathématicien et un immense philosophe. Et d'Alembert, lorsqu'il ne patronnait pas l'Encyclopédie, travaillait les équations différentielles et les dérivées partielles.

Mais elle la doit aussi au soin que prend chaque génération de mathématiciens français de former la suivante : et les lieux de cette transmission de l'excellence sont bien connus, ce sont, d'abord, les établissements dont vous avez la charge, Messieurs les Présidents d'Université, et bien sûr, Madame la directrice, l'Ecole normale supérieure, qui joue un rôle majeur en la matière : la quasi-totalité des médailles Fields françaises ne sont-elles pas revenues à des anciens élèves de l'Ecole ? Et n'est-ce pas rue d'Ulm que Nicolas Bourbaki poursuit son étonnant destin ?

* * *

Et pourtant, vous le savez, Mesdames et Messieurs, la crise des vocations scientifiques n'épargne pas les mathématiques et fait peser ainsi une menace sourde, mais réelle, sur l'avenir de l'école mathématique française.

C'est pourquoi des journées comme celles-ci sont essentielles : elles ne permettent pas seulement aux plus grands mathématiciens de notre pays de se retrouver et d'aborder ensemble quelques-uns des problèmes scientifiques de l'époque ; elles sont aussi l'occasion de rappeler à nos compatriotes la vitalité et l'extrême fécondité des sciences mathématiques. C'est essentiel, si nous voulons que demain, les jeunes générations puissent à leur tour les illustrer.

Nous avons aujourd'hui l'occasion de donner de votre discipline une autre image que celle qui prévaut habituellement dans l'imaginaire collectif : c'est en effet un respect un peu distant, qui va aux mathématiques, un respect mêlé de cette forme de crainte sacramentelle dont jouissent les disciplines réputées abstraites, mais arides, exaltantes, mais infiniment difficiles. Trop souvent, la part d'imagination, de création et quelquefois même de spéculation qui caractérise aussi les mathématiques est passée sous silence, au profit d'une vision scolaire, fondée sur quelques souvenirs de collège ou de lycée, qui ne leur rend pas justice.

Je vous fais confiance, Mesdames et Messieurs, pour donner envie aux jeunes étudiants de se consacrer à la recherche mathématique, pour faire naître les vocations des médailles Fields de demain, qui viendront succéder à Wendelin Werner, le dernier lauréat français.

La suite ICI

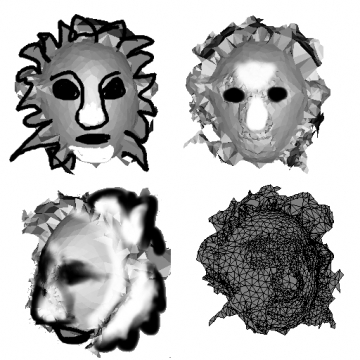

La complexité mathématique de cet art japonais ancestral est de savoir si étant donné le tracé de plis sur une feuille de papier, celle-ci se pliera effectivement avec des formes planes localement, sans l'apparition d'autre pli. C'est ce qu'indique

La complexité mathématique de cet art japonais ancestral est de savoir si étant donné le tracé de plis sur une feuille de papier, celle-ci se pliera effectivement avec des formes planes localement, sans l'apparition d'autre pli. C'est ce qu'indique