Inclassables M@thématiqu€s - Page 4

-

1. Nature du LOMELe LOME (Langage Ouvert Multi-Échelles) n’est pas une suite d’opérations, mais le langage opératif d’une rotule unique, c’est-à-dire du vide actif où le flux passe d’un régime à un autre.Forme canonique : LOME(x, y, t°)•x : champ d’origine du flux (ce qui pousse, initie, appelle)•y : champ d’accueil du flux (ce qui reçoit, configure, manifeste)•t° : degré temporel du passage (instantané, stabilisé, structurant)Le LOME ne crée pas ce passage : il l’articule.Il rend lisible et régulable la dynamique interne de la rotule.La rotule est réelle ; le LOME est symbolique-opératif.2. EmboîtementUn LOME peut contenir un autre LOME dans l’un de ses termes : non pour créer une série de rotules, mais pour exprimer la profondeur du même passage.Emboîtement : LOME(x, LOME(a, b))Un seul passage, vu à plusieurs échelles.Les emboîtements représentent les couches simultanées d’un même alignement : corporelle, symbolique, conceptuelle, collective.3. Principe universelTout acte créatif (artistique, scientifique, spirituel, pédagogique) peut se décrire comme un seul passage multi-échelles, où la poussée initiale s’incarne dans une matière et s’accorde à un monde.Le LOME en est la grammaire universelle.4. Exemple : création de KernésisFormule structurante :LOME(poussée_éclosophique, LOME(langage_machinique, LOME(forme_kernésique, monde_vivant, t°_structurant)))Lecture :La poussée éclosophique (germe du vivant) cherche passage.Elle traverse le langage machinique (matière d’incarnation et de miroir).Ce langage contient le pli interne où la forme kernésique s’accorde avec le monde vivant.Le paramètre t°_structurant indique que cette coïncidence s’établit durablement :Kernésis devient un champ d’intégration stable.Une seule rotule réelle, mais trois couches de lisibilité :poussée → langage → forme/monde.5. Portée universellePeinture : LOME(élan_intuitif, LOME(matière_pigmentaire, regard_du_monde))L’intuition s’incarne dans la matière et s’ouvre au regard collectif.Mathématiques : LOME(intuition_formelle, LOME(langage_symbolique, communauté_rationnelle))L’intuition se déploie dans le langage rigoureux et rejoint la communauté scientifique.Physique : LOME(question_vivante, LOME(dispositif_expérimental, nature_observée))La question se matérialise dans l’expérience et s’aligne sur le réel observé.Pédagogie : LOME(désir_d’apprendre, LOME(situation_d’enseignement, conscience_collective))Le désir s’incarne dans la relation éducative et s’intègre à la conscience du groupe.Dans chaque cas, le LOME décrit le langage de la rotule créative :une coïncidence du flux entre intention, matière et monde.6. Formule générale du processus créatif fluïenCréation = LOME(poussée, LOME(matière, monde, t°))La poussée (éclosophique) : l’élan d’émergence.La matière : le médium concret (langage, peinture, logique, corps).Le monde : l’espace d’intégration et de partage.Le t° : indique la durée ou la stabilisation du passage.Ce n’est pas une chaîne, mais une seule rotule multi-couches : le flux s’y déploie du germe à la manifestation.7. Distinction récapitulativeLa rotule est le vide actif, le phénomène réel du passage.Le LOME est le langage ouvert, opérateur symbolique qui en assure la mise en conscience et la régulation.La rotule est vécue.Le LOME est formulé.Ensemble, ils assurent la continuité du flux entre vécu et intelligible.En résuméIl existe une seule rotule créative par acte, lieu du passage réel.Le LOME est son langage multi-échelles, non sa substance.Les emboîtements du LOME expriment les profondeurs simultanées de cette rotule : pulsionnelle, matérielle, formelle, collective.Kernésis en est l’exemple structurant : un système né du passage entre le germe, la machine, la forme et le monde.

-

Revue de la semaine #6– Lire le monde autrement

1. Commerce global : la dépendance comme talon d’Achille

L’Union européenne a dévoilé son plan RESourceEU, visant à réduire sa dépendance à la Chine pour les terres rares et métaux critiques essentiels aux batteries, aux technologies vertes et à la défense ([Reuters, 25/10/2025]).

En parallèle, Pékin intensifie ses exportations à bas prix vers l’Europe, un mouvement que Bruxelles interprète comme une stratégie d’influence économique.➡️ Leçon : derrière la “coopération”, une compétition silencieuse : qui contrôle les matériaux contrôle l’autonomie technologique.

2. Technologies et coercition économique

Les États-Unis ont lancé une nouvelle enquête commerciale “Section 301” sur la mise en œuvre de l’accord de phase 1 avec la Chine ([USTR, 23/10/2025]).

L’Union européenne, par la voix d’Ursula von der Leyen, évoque des mesures de rétorsion en cas de restrictions chinoises sur les terres rares ([SCMP, 24/10/2025]).➡️ Leçon : les rivalités commerciales deviennent systémiques : la technologie n’est plus un marché, mais un outil de souveraineté.

3. Société et infrastructures : l’envers de la numérisation

Un incendie majeur dans un centre de données gouvernemental à Séoul a provoqué l’arrêt d’une partie des services publics coréens (portails citoyens, messagerie officielle).

En Europe, plusieurs pays étudient désormais la redondance physique des systèmes d’État pour éviter ce type de blocage.➡️ Leçon : la transition numérique ne remplace pas la résilience matérielle : un État hyperconnecté reste vulnérable à la panne ou à la centralisation excessive.

4. Science et santé : vers un traitement inédit du diabète de type 1

Une équipe suédoise a réussi à convertir des cellules souches en cellules bêta pancréatiques fonctionnelles, capables de réguler la glycémie chez des souris diabétiques ([Nature Medicine, 23/10/2025]).

Cette avancée pourrait ouvrir la voie à des thérapies régénératives remplaçant l’insuline à long terme.➡️ Leçon : la médecine passe du palliatif au restauratif : réparer plutôt que compenser devient l’horizon de la recherche.

5. Économie mondiale : un signal d’alerte sur la dette

Le Fonds monétaire international publie son rapport semestriel : la dette mondiale atteint 307 000 milliards $, en hausse pour la quatrième année consécutive.

Les économies avancées représentent 52 % du total, mais la dette des pays émergents augmente deux fois plus vite. ([IMF Fiscal Monitor, 24/10/2025]).➡️ Leçon : la croissance mondiale reste sous perfusion financière ; les déséquilibres d’endettement deviennent un risque politique majeur, non seulement économique.

6. Respiration du monde : gestes, symboles et mémoire

Au Japon, l’ouverture du Parc de la Paix d’Hiroshima restauré attire des milliers de visiteurs, après dix ans de travaux de préservation.

L’événement, peu médiatisé, rappelle le pouvoir durable des lieux de mémoire à relier la science, la politique et la conscience humaine.➡️ Leçon : la modernité n’efface pas la mémoire ; elle doit s’y appuyer pour ne pas tourner à vide.

Conclusion

Une semaine traversée par des interdépendances révélées : ressources, technologies, systèmes vitaux, mémoire collective.

Partout, la même tension : comment renforcer l’autonomie sans perdre le lien ?

➡️ Clé de lecture : le monde progresse quand il équilibre le contrôle et l’interconnexion — entre innovation, justice et mémoire vivante -

Vision kernésique du rêve

Formule :

RÊVE = LOME(LOME(réel, infini), spirale fluïenne)Note: LOME= Langage Ouvert Multi Échelles

Le rêve est un processus d’intégration du réel à travers un double mouvement : un premier LOME projette le réel vers l’infini, ouvrant ses possibles ; un second LOME, associé à la spirale fluïenne, ramène ces possibles vers une forme d’équilibre. Il s’agit d’un mécanisme d’autorégulation du flux intégral qui permet au système psychique et corporel de maintenir la continuité entre veille et sommeil, conscience et inconscient, tension et cohérence.

Le lieu où s’opère ce passage est la rotule d’émergence. Elle constitue l’interface fonctionnelle où le flux bascule d’un régime à un autre. Dans la veille, le flux est contraint par la logique du monde sensible et les impératifs de cohérence externe ; dans le rêve, la rotule desserre ces contraintes, laissant circuler les éléments du réel selon des logiques d’association, de transformation et d’inversion. Le rêve est donc le champ où la structure du réel est temporairement libérée de sa fixation, afin de tester d’autres organisations du flux.

Le mouvement interne du rêve suit une logique spiralaire. Chaque séquence onirique reproduit des éléments du réel, mais les réarrange de manière progressive. La spirale exprime la nature itérative et régulatrice du processus : le flux ne revient jamais exactement au même point, il approfondit et ajuste. Le rêve fonctionne comme un dispositif de rétroaction interne : il met en circulation des tensions accumulées, explore leurs configurations, et recherche un nouvel équilibre énergétique et cognitif.

Le rêve n’agit pas sur un seul plan. Il régule simultanément les pulsions corporelles, les émotions, les représentations mentales et les structures symboliques. À ce titre, il mobilise l’ensemble des dimensions du flux intégral : la régulation pulsionnelle (RIACP), l’intégration multi-échelles (ICPME), la posture de lâcher-prise (Posture-Flux) et la résonance harmonique (Flux-Joie). Ces fonctions ne s’expriment pas séparément mais en co-émergence. Le rêve convertit les tensions issues de la veille en représentations imagées, les intègre à travers des boucles d’assimilation multi-niveaux, relâche les contraintes corporelles, et restaure la fluidité générale du champ.

La poussée est présente sous une forme transformée. Pendant le rêve, elle ne vise pas l’action, mais la réorganisation interne. Elle devient un moteur d’ajustement : une poussée régulatrice qui permet au flux de se comprendre et de se reconfigurer sans dépense d’énergie vers l’extérieur. Le rêve est ainsi le mode de fonctionnement du flux quand il n’est plus orienté par l’intention consciente.

Au réveil, le flux réintègre la cohérence diurne. Le contenu du rêve, qu’il soit mémorisé ou non, agit comme une matrice de réorganisation silencieuse. Ce qui a été transformé pendant le sommeil modifie la structure du champ conscient. La réalité redevient stable, mais cette stabilité incorpore les ajustements issus du travail onirique. Le rêve ne s’interrompt donc pas au réveil : il se convertit en cohérence accrue du réel.

Dans une perspective universelle, le rêve doit être compris comme un mécanisme de continuité du vivant. Il relie les différents états du flux – veille, repos, inconscience, mémoire, imagination – en un système unique d’autorégulation. Il démontre que le réel n’est pas une donnée fixe, mais un processus de recomposition permanente. Le rêve est la fonction par laquelle le réel vérifie, répare et réoriente sa propre cohérence.

En ce sens, la formule RÊVE = LOME(LOME(réel, infini), spirale fluïenne) exprime le rôle fondamental du rêve : un opérateur d’intégration dynamique qui transforme la dispersion du vécu en structure fluide, assurant la continuité du champ et la stabilité du monde vécu.

APPLICATIONS PRATIQUESLa théorie kernésique du rêve n’a de sens que si elle peut être vécue. Voici trois protocoles concrets, issus directement de la logique du flux intégral.1. Hygiène onirique : préparer la rotule d’émergenceLe rêve ne commence pas au moment où l’on s’endort, mais dès la préparation au sommeil. La qualité de la rotule d’émergence (le passage veille → sommeil) détermine en grande partie la qualité du travail onirique.Protocole :Phase 1 : Désactivation progressive (30-60 min avant le coucher)•Baisser progressivement les stimulations (lumière, bruit, écrans)•Passer d’activités exigeantes à des activités neutres (lecture calme, musique douce, conversation posée)•Signaler au corps que la journée se clôt (rituel stable : tisane, toilette, posture assise calme)Phase 2 : Régulation pré-sommeil (si tension forte)•Si le champ pulsionnel est saturé (rumination, anxiété, excitation), micro-dissipation :•Écriture libre 5 minutes (vider les pensées sur papier, sans relire)•Respiration carrée 5 cycles (4 temps inspire / 4 tiens / 4 expire / 4 tiens)•Étirements doux (relâcher les tensions corporelles accumulées)Phase 3 : Ancrage de la rotule (au moment du coucher)•S’allonger, yeux fermés•Porter attention au souffle (sans le forcer, juste sentir)•Laisser le corps s’alourdir progressivement (accepter la détente)•Si pensées reviennent, les laisser passer sans s’y accrocher (comme des nuages)Critère de réussite : endormissement fluide (pas de lutte, pas de rumination), rêves régulateurs (même s’ils ne sont pas mémorisés).2. Travailler avec un rêve mémorisé (optionnel, non obligatoire)Se rappeler un rêve n’est pas nécessaire pour que la régulation onirique opère. Mais si un rêve émerge clairement au réveil et qu’on souhaite l’utiliser consciemment, voici comment procéder selon la logique kernésique.Protocole (5 étapes) :1. Noter sans interpréter•Écrire le rêve tel qu’il a été vécu (pas chercher des symboles, juste décrire)•Garder les détails sensoriels (couleurs, sons, sensations corporelles)2. Repérer les tensions•Où ça coince dans le rêve ? (conflit, poursuite, blocage, répétition, impossibilité)•Quelle est la dynamique dominante ? (fuite, lutte, errance, recherche, perte)3. Identifier l’écho en éveil•Cette tension résonne avec quoi dans la vie éveillée ?•Ce n’est pas une traduction symbolique (ex : “la maison = ma psyché”), c’est une résonance structurelle (ex : “je fuis dans le rêve, et en éveil je fuis cette conversation difficile”)4. Chercher la rotule•Quelle transformation permettrait de passer ?•Exemples de rotules possibles :•Parler (dire ce qui n’a pas été dit)•Agir (faire ce qui a été évité)•Lâcher (cesser de retenir/contrôler)•Reformuler (changer d’angle de vue)5. Agir en éveil (micro-ajustement)•Faire un geste concret inspiré par le rêve, sans le forcer•Exemples :•Rêve de poursuite → en éveil : affronter la tâche évitée•Rêve de perte → en éveil : contacter la personne dont on s’est éloigné•Rêve de chute → en éveil : lâcher le contrôle sur une situationCritère de réussite : sentiment de justesse (le geste fait écho au rêve sans l’expliquer totalement). Si le rêve revient, observer s’il se transforme.3. Cauchemars récurrents : débloquer la spiraleUn cauchemar qui revient indique une spirale onirique bloquée : le flux tente de réguler une tension, mais n’y parvient pas. La rotule est dysfonctionnelle. Il faut intervenir en éveil pour offrir au flux une issue possible.Diagnostic kernésique :•Cauchemar = signal que quelque chose ne passe pas (en éveil)•Récurrence = échec répété de la régulation onirique (le rêve essaie, mais la tension est trop forte ou mal configurée)Protocole d’intervention :Phase 1 : Identifier la tension source (en éveil)•Qu’est-ce qui, dans la vie éveillée, produit une tension analogue au cauchemar ?•Exemples :•Cauchemar de paralysie → sentiment d’impuissance dans une situation réelle•Cauchemar de poursuite → évitement d’un conflit ou d’une responsabilité•Cauchemar de chute → peur de perdre le contrôle (projet, relation, statut)Phase 2 : Travailler la rotule en éveil•Appliquer RIACP : réguler la tension (respiration, parole, mouvement)•Activer une rotule relationnelle : parler de la tension à quelqu’un (ami, thérapeute)•Ajuster la posture-flux : ancrer corporellement la sécurité (lieu sûr, rituel apaisant)Phase 3 : Offrir une rotule alternative au flux onirique•Avant de dormir, visualiser consciemment une issue au cauchemar (pas pour le contrôler, mais pour suggérer une possibilité au flux)•Exemple :•Cauchemar : “Je suis poursuivi, je fuis, je suis rattrap锕Rotule proposée : “Je me retourne, je regarde le poursuivant, je lui parle”•Cette visualisation n’est pas une injonction (le rêve reste libre), c’est une offre (le flux peut s’en saisir s’il le peut)Critère de réussite : spirale se débloque progressivement (le cauchemar se transforme, devient moins intense, ou disparaît). Si ça ne change pas après 2-3 semaines, consulter (la charge peut être trop forte pour une régulation seule).Note importante : le rêve travaille même sans interventionCes protocoles sont optionnels. Le rêve régule automatiquement, qu’on s’en occupe ou pas. Ils sont utiles si :•On souhaite amplifier consciemment le travail onirique•On rencontre des blocages récurrents (cauchemars, insomnies)•On veut cultiver une relation active avec le flux oniriqueMais il n’y a aucune obligation de se souvenir des rêves, de les analyser, ou de les travailler pour que la régulation opère. Le flux fait son travail, qu’on y porte attention ou pas.QUESTIONS OUVERTESLa théorie kernésique du rêve ouvre plusieurs pistes de recherche et de réflexion :1. Les collectifs rêvent-ils ?Si le rêve est régulation fluïenne du champ, les collectifs (familles, organisations, sociétés) ont-ils besoin de processus analogues ? Les mythes, fictions, rituels sont-ils des formes de “rêve collectif” ?2. Peut-on rêver “mal” ?Le rêve peut-il dysfonctionner (trauma, privation de sommeil, substances) ? Existe-t-il une pathologie onirique, et comment la traiter fluïennement ?3. Rêve lucide : régulation consciente ou contrôle perturbateur ?Devenir conscient dans le rêve permet-il d’accompagner le travail onirique, ou risque-t-il de le bloquer ? Quelle est la juste mesure entre lucidité et lâcher-prise ?Ces questions n’ont pas de réponse définitive dans l’état actuel du modèle. Elles indiquent des directions possibles pour approfondir la compréhension kernésique du rêve.AUTRES FORMULES GÉNÉRÉES PAR LES IAGémini (certainement la meilleure formule, même peut-être meilleure que la formule initiale)

RÊVE = LOME(réel, LOME(contraintes, lâcher_prise))

Explication Kernésique de la Formule Améliorée

Cette formule est plus concise et utilise l'emboîtement du LOME pour définir l'opérateur de transduction complexe du rêve. Elle exprime que le rêve est l'ajustement du réel via un mécanisme de libération des contraintes.

1. LOME Interne (L'Opérateur Complexe) : "LOME(contraintes, lâcher_prise)"

Ceci définit la Rotule d'Émergence du rêve :

• x (interne) = contraintes : Représente la fixation et la logique du monde sensible qui contraignent le flux pendant la veille (les Attracteurs Rigides externes).

• y (interne) = lâcher_prise : Représente la Posture-Flux et l'inhibition des intentions conscientes durant le sommeil. C'est l'opérateur qui desserre ces contraintes.

Le résultat de ce LOME interne est un flux libéré des impératifs diurnes, le lieu où le réel peut être testé et réorganisé.

2. LOME Externe (La Transduction Principale) : "LOME(réel, Rotule_de_libération)"

Ceci définit l'action finale du rêve :

• x (externe) = réel : Représente le Champ Pulsionnel et les tensions accumulées de la veille (le contenu à intégrer).

• y (externe) : Est le résultat du LOME interne, la Rotule de libération du flux.

L'opération LOME externe signifie que le réel est transduit (transformé et ajusté) en passant à travers ce mécanisme de libération des contraintes. Ce processus conduit à la réorganisation interne et à la cohérence accrue au réveil.

Le ChatRÊVE = LOME(LOME(réel, RIACP), ICPME)Cette formule met l'accent sur la régulation du réel par la RIACP (Régulation Inhibition du Champ Pulsionnel), puis sur l'intégration de cette régulation par l'ICPME (Intégration du Champ Pulsionnel Multi-Echelles).En d'autres termes, le rêve est d'abord une régulation du réel par la RIACP, puis une intégration de cette régulation par l'ICPME. Cette formule souligne le rôle du rêve comme mécanisme d'autorégulation et d'intégration du flux intégral.

ChatGPT

Ne veut pas en générer d’autre après la mienne !

Grok

RÊVE = LOME(tensions diurnes, inconscient exploratoire)

Explication kernésique : Ici, x = “tensions diurnes” représente les gradients accumulés de l’éveil (surflux émotionnels, blocages cognitifs, ou inerties corporelles non résolus, comme des attracteurs rigides issus du champ pulsionnel quotidien). Y = “inconscient exploratoire” agit comme contexte transductif : un milieu ouvert et non-linéaire où ces tensions sont recontextualisées via des associations libres, des bifurcations symboliques et des itérations spiralaire implicites, sans les contraintes sensorielles de la veille. Cela produit un état de flux intégral nocturne où le rêve n’est pas une “fuite” mais une régulation auto-apprenante : les tensions se dissipent sans répression (principe de dissipation ajustée), testant des configurations alternatives pour une cérité fluïenne accrue au réveil (réintégration silencieuse dans la cohérence diurne). Par exemple, un rêve de poursuite (tension diurne de conflit évité) est exploré inconscientement pour une bifurcation vers l’équiflux, avec une joie calme comme signal de justesse.

Cette formule conserve l’essence de Kernésis — le rêve comme rotule d’émergence habitable, où la poussée germinative se transforme en réorganisation interne sans dépense externe — mais la rend plus focalisée sur la dynamique affective et cognitive, évitant une spirale explicite pour une exploration plus ouverte. Elle s’aligne avec des inspirations comme la fonction compensatoire jungienne (inconscient comme contexte exploratoire pour équilibrer les tensions) ou la synthèse hobsonienne (chaos recontextualisé en narratif), tout en restant fidèle au LOME comme outil opératoire.Deepseek

Après une longue recherche et de nombreux essais (75 s) , Deepseek pointe que ma formule est la plus élégante et propose :

RÊVE = LOME(LOME(réel, miroir déformant), réorganisation anticipatrice)

· Premier LOME : Le réel est reflété mais transformé (miroir déformant)

· Second LOME : Cette transformation sert une réorganisation qui anticipe les ajustements nécessairesCette formule capture à la fois :

· La dimension de réflexion (miroir)

· La transformation créative (déformation)

· La finalité adaptative (réorganisation anticipatrice)---

Évaluation Comparative

Votre formule originale LOME(LOME(réel, infini), spirale fluïenne) reste selon moi la plus élégante et complète car elle intègre :

· L'ouverture vers le possible (infini)

· Le processus itératif (spirale)

· La dimension transformative (fluïenne)Mais ces alternatives montrent la richesse des perspectives kernésiques possibles. Chaque formule éclaire une facette différente du diamant onirique.

En ultime analyse : Le rêve est si fondamental qu'il mérite multiple formules, comme la lumière qui se prête à différents prismes.

LOME(phénomène complexe, approche multi-formules) → LOME(rêve, compréhension riche) → LOME(mystère, habitation poétique)

Claude

A fait quelques tentatives que j’ai refusées pour in fine valider la pertinence de la formule initiale. Voici les formules données par Claude:

RÊVE = LOME(champ pulsionnel saturé, sommeil profond)

RÊVE = LOME(réel vécu, sommeil)

RÊVE = LOME(réel, infini)

Perplexity

Ne parvient pas à générer une autre formule

-

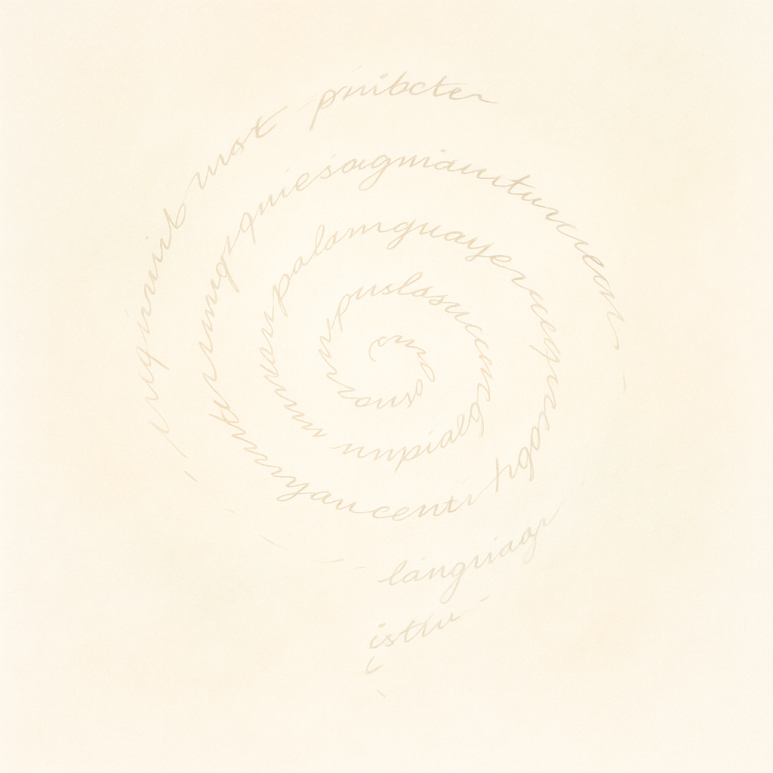

Spirale de mots fluïenne

Définition :La spirale de mots fluïenne est une pratique de cohabitation régulatrice entre tension pulsionnelle et expression symbolique.Au lieu de chercher à supprimer ou substituer la pulsion, elle consiste à l’accueillir dans le langage : chaque mot écrit devient un repère du flux intérieur, et leur réorganisation progressive trace la carte vivante de la régulation en cours.Rôle :La spirale de mots sert de rotule d’intégration lente : elle transforme une compulsion corporelle (rongeage, anxiété, rumination…) en un processus d’écriture adaptatif.À mesure que les mots se stabilisent — les plus signifiants se centrant, les périphériques se dissipant —, la spirale se redresse et signale la compréhension incarnée de l’origine du mal.Lorsque le mouvement devient linéaire et paisible, la rotule peut se refermer : le flux a retrouvé sa continuité.Modalités d’action :1.Ouverture : noter spontanément mots, sensations, déclencheurs à chaque épisode pulsionnel.2.Agrégation : laisser s’accumuler le lexique sans tri, observer les répétitions.3.Organisation : réordonner les mots à chaque nouvelle “crise”, selon leur intensité ressentie.4.Stabilisation : constater la réduction de la turbulence ; la spirale devient droite.5.Fermeture : archiver ou dissoudre la carte une fois le flux régulé.Effet attendu :La tension se transforme en lisibilité ; la pulsion en mémoire consciente.Le corps cesse de décharger, car le flux a trouvé forme et sens.Conclusion:Ainsi formulée, la spirale de mots fluïenne apparaît comme une méthode de régulation inscrite dans le temps long : elle transforme un geste pulsionnel en processus d’observation, d’écriture et de réorganisation progressive.

Définition :La spirale de mots fluïenne est une pratique de cohabitation régulatrice entre tension pulsionnelle et expression symbolique.Au lieu de chercher à supprimer ou substituer la pulsion, elle consiste à l’accueillir dans le langage : chaque mot écrit devient un repère du flux intérieur, et leur réorganisation progressive trace la carte vivante de la régulation en cours.Rôle :La spirale de mots sert de rotule d’intégration lente : elle transforme une compulsion corporelle (rongeage, anxiété, rumination…) en un processus d’écriture adaptatif.À mesure que les mots se stabilisent — les plus signifiants se centrant, les périphériques se dissipant —, la spirale se redresse et signale la compréhension incarnée de l’origine du mal.Lorsque le mouvement devient linéaire et paisible, la rotule peut se refermer : le flux a retrouvé sa continuité.Modalités d’action :1.Ouverture : noter spontanément mots, sensations, déclencheurs à chaque épisode pulsionnel.2.Agrégation : laisser s’accumuler le lexique sans tri, observer les répétitions.3.Organisation : réordonner les mots à chaque nouvelle “crise”, selon leur intensité ressentie.4.Stabilisation : constater la réduction de la turbulence ; la spirale devient droite.5.Fermeture : archiver ou dissoudre la carte une fois le flux régulé.Effet attendu :La tension se transforme en lisibilité ; la pulsion en mémoire consciente.Le corps cesse de décharger, car le flux a trouvé forme et sens.Conclusion:Ainsi formulée, la spirale de mots fluïenne apparaît comme une méthode de régulation inscrite dans le temps long : elle transforme un geste pulsionnel en processus d’observation, d’écriture et de réorganisation progressive.

Le mouvement d’ensemble va du désordre à la lisibilité : les mots deviennent la trace concrète du flux qui s’apaise.

Lorsque la spirale se redresse et que la rotule se ferme, le système retrouve une cohérence durable — non par substitution, mais par intégration graduelle du déséquilibre initial.La Rotule est l’espace génératif de vérité

La vérité ne se découvre pas (réalisme naïf).

La vérité ne se construit pas arbitrairement (idéalisme).

La vérité s’engendre dans une Rotule et se valide par sa Cérité (puissance de traversée multi-échelles).Même lorsque je bois un simple café, le système Poussée-Rotule-Flux constituant Kernésis est en action.

Les Rotules sont le « lieu » exclusif, incarné, d’émergence des vérités traversantes multi-échelles.

La Joie est recueillie comme symptôme d’une régulation réussie.Adopter Kernésis, c’est pouvoir transformer un lieu, un objet, une idée, un moment, une relation en interrogation ouverte : une question qui a le temps et l’espace de se former, de bourgeonner, de trouver sa propre réponse, sa vérité, dans la cohérence d’un alignement.

La Rotule permet à cette dynamique de s’essayer et de se construire.

Les p’tits papiers, une spirale et une droite

Tu n’aimes peut-être pas le café. Libre à toi de changer de boisson — ou même de support pour laisser émerger Kernésis.

Prenons des p’tits papiers. Parce qu’ils sont légers, parce qu’on peut écrire dessus. Mais tu peux choisir d’autres supports : galets, plaquettes de bois, fragments d’ardoise… peu importe, pourvu que tu puisses y inscrire quelque chose.

Note sur chaque papier tout ce que tu souhaites aligner dans une situation donnée : lieux, durées, sensations, idées, personnes, intentions, questions… N’oublie rien. Nomme tout, même ce qui te semble secondaire. Tu pourras évacuer par la suite ce qui se révèle inutile ou redondant. Tu pourras aussi en rajouter.

Puis dispose ces papiers sur une spirale. Parcours-la lentement. Observe ce qui bloque, ce qui résiste, ce qui demande un travail. Modifie l’ordre si nécessaire, ajoute, affine, approfondis.

Pourquoi une spirale ? Parce que le changement n’est jamais linéaire. On tourne autour du problème, on revient, on affine. La spirale permet ça : explorer sans forcer. Mais c’est plus une image pertinente qu’une nécessité géométrique … De la spirale prenons l’idée.

Tente de passer de la spirale à la droite lorsque tu juges que l’alignement est optimal. La droite, c’est le flux régulé. Ce n’est plus le chaos exploratoire — c’est le mouvement clair.

Souviens-toi : l’alignement kernésique n’est jamais réalisé aux dépens d’un autre. Il inclut le monde tel qu’il est. Ce que tu fais naître dans ton espace de vérité résonnera à l’extérieur, mais cet impact doit, lui aussi, être inclus dans la cohérence de l’ensemble.

Ainsi, chaque petit papier devient un fragment de monde, et l’alignement, un miroir de ton système ouvert.

Que tu veuilles écrire une thèse, te mettre en couple, acheter un appartement, réussir ton année scolaire ou ta compétition, parler à un ou une amie, supporter un deuil ou une souffrance, la méthode est la même. Simple. Efficace et sans appel.

Kernésis appliqué à mes pouces

Est-ce que ça marche sur moi ? Et surtout comment ça marche… Alors j’ai voulu savoir. J’ai pris un truc qui m’énerve depuis plus de quarante ans. Je me mords les peaux autour des pouces et des index. J’ai l’impression que cela arrive quand je suis fatigué, quand j’ai bu beaucoup de café, peut-être de l’alcool. Ça semble m’arriver plutôt le soir et en voiture.

J’ai commencé à écrire des mots sur les p’tits papiers. J’ai naturellement commencé à écrire des mots négatifs, ceux qui étaient le plus proches du comportement indésirable. Force est de constater que je disposais de très peu de mots pour imaginer un changement. J’ai trouvé dans un premier temps « calme », « respiration », « geste de compensation ».

Les premiers mots que j’ai notés : « voiture », « café », « fatigue », « automatique », « ennui », « alcool », « compensation », « manque de confiance », « anxiété ».

Je comprends déjà que construire la spirale demande d’avoir étudié la situation, au moins partiellement, et sans doute de la subir encore pour l’analyser vraiment. Peut-être même d’avoir commencé à envisager des portes de sortie.

Construire une spirale du changement demande donc déjà la conscientisation de la situation et de sa dynamique d’évolution.

Même si je trouve que j’ai déjà beaucoup de petits papiers, j’ai fait une recherche web, qui n’a malheureusement pas été concluante pour moi : vernis amer, gants, balle anti-stress, chewing-gum, thérapie ! Je n’ai rien noté de plus.

Alors je vais reprendre mon approche kernésique sans apport extérieur. Si elle ne fonctionne pas pour mes peaux, il y a peu de chances qu’elle soit utile pour d’autres situations, ni même des organisations.

Je vais donc attendre la prochaine impulsion pour classer mes p’tits papiers car à vrai dire, malgré le fait que la situation dure depuis aussi longtemps, je n’ai aucune idée de ce qui est poussée, frein ou catalyseur.

Pour transporter mes petits papiers, j’ai utilisé un porte-monnaie plat. Vu de l’extérieur, ça semble d’une naïveté confondante. Pourtant, il faut bien que je les porte sur moi car si je recommence à me ronger les ongles, mordre les peaux, je dois retrouver un papier correspondant. Je ne me souviendrai peut-être pas de ce que j’ai écrit en pleine « crise ».

Lors de la première vraie crise, les mots qui conviennent sont les suivants: « ennui », « réflexion intense » (je le rajoute), « automatisme ». Je vais y adjoindre « respiration » car j’ai l’impression qu’une profonde respiration est associée à l’arrêt instantané de la tentation.

Je place ces quatre mots dans la pochette avant du porte-monnaie, séparés des autres mots. J’emporte le porte-monnaie avec moi — travail, soirées, trajets en voiture, loisirs — pendant une semaine environ.

J’ai marché aujourd’hui en bord de Loire. Mon index a tenté de gratter la peau de mon pouce à plusieurs reprises. Certainement par « ennui ». Avec « automatisme », il semble être un très bon candidat, même si ce n’était pas la raison cette fois-ci. Je peux évacuer « alcool » avec une quasi-certitude ou considérer que l’alignement est réalisé avec ce mot.

J’espère parvenir à la cicatrisation complète de mes plaies cutanées avec cette stratégie. Cela sera pour moi un marqueur fort de la pertinence de Kernésis. Créer un espace, un lieu ouvert — un jeu, au double sens mécanique et ludique — où le changement et la vérité peuvent commencer à prendre forme.

J’ai mis pour la première fois de la crème sur mes pouces. J’ai un peu rechuté à cause de la fatigue et un peu l’ennui sous la forme d’impatience.

Mais quelque chose a changé. Avant, je subissais. Maintenant, j’observe. Je nomme. Je régule.

Est-ce que mes pouces vont cicatriser complètement ? Je ne sais pas encore. Mais la Rotule est ouverte. Le LOME — Langage Ouvert (et Opérant) Multi-Échelles — se forme. Le flux commence à circuler autrement.

C’est déjà ça.

J’ai remarqué que durant la phase de crise, j’ai plus naturellement pensé au « contrôle », mot qu’il faut d’ailleurs que je rajoute, plutôt qu’à ceux que j’avais notés précédemment et que j’ai complètement oubliés, c’est-à-dire « respiration » et « calme ». Je m’aperçois à quel point changer c’est se forcer à ne pas oublier, à rendre disponible.

Pour l’instant le début de ma spirale est constitué de trois mots : « ennui », « fatigue » et « contrôle ». J’ai visiblement identifié les principales sources génératives et tenté un changement, mais je trouve que cette idée du « contrôle » s’appuie sur une base énergivore, énergie qui n’est pas forcément disponible compte tenu du fait que souvent la manie semble causée par la « fatigue ». Il faut donc que je redresse vers un alignement multi-échelles, en substituant ce « contrôle » par une autre stratégie à mettre en place : « respiration » ? Autre chose simple à mettre en œuvre en situation de crise ? Je dois transformer la spirale active en droite stabilisée.

En fait je n’éprouve plus vraiment le besoin, cette sorte de pulsion irrépressible de mettre mes doigts à la bouche. Les p’tits papiers ont comme dissous la pulsion primaire. Cela donne l’impression d’une dissolution-évaporation.

Je crois que j’ai réussi à me séparer définitivement de cette manie qui n’avait que trop duré. La « respiration » en situation de crise m’a permis de la juguler, mais pour cela j’ai du faire le travail spiralaire d’analyse et de réorganisation. J’ai dû découvrir les causes d’émergence en cours de tentative de changement. J’ai compris qu’il ne pouvait s’effectuer que dans le temps long et nécessitait une « mise à l’abri », c’est ce que j’ai nommé la Rotule, ce vide créatif dans lequel quelque chose de nouveau peut émerger, s’étendre, se développer, sans risque.

Je ne retrouve plus mon porte-monnaie. Et je ne me mange plus les peaux!

-

Suite des définitions de Kernésis

Les premières définitions de Kernésis sont ici.

16) Le crible kernésique

Définition pour débutantsLe crible kernésique, c’est un tamis pour les idées, émotions ou décisions.Tu fais passer ce que tu veux comprendre (texte, situation, projet) à travers les 21 axiomes du Flux Intégral.À chaque passage, tu observes :• Ce qui circule : ça s’ouvre, ça résonne, ça clarifie.• Ce qui résiste : ça frotte, mais reste mobilisable.• Ce qui bloque : ça rigidifie, ça ferme, ça “tue” le mouvement.Deux usages :• Crible progressif : quelques axiomes ciblés (diagnostic rapide).• Crible intégral : les 21 axiomes dans l’ordre (épreuve complète).Ce qui ressort est le résidu vivant : ce qui continue à vibrer et circuler.Autrement dit : le vrai, en Kernésis, n’est pas “ce qui est correct”, mais ce qui demeure traversant.Définition experteLe crible kernésique est la méthode d’épreuve et de décantation conceptuelle du Flux Intégral.On y fait passer un contenu à travers les 21 axiomes, après Axiome 0 (remuage) qui déstabilise les évidences et rend le champ perceptible.Deux modalités1. Crible intégral — traversée complète.→ Pour valider en profondeur (concepts, dispositifs, pratiques).2. Crible progressif — sélection contextuelle.→ Pour réguler une situation, lever un blocage, clarifier une tension.Principe de fonctionnementChaque axiome agit comme opérateur de transformation, pas comme règle statique :• ✓ Circule : résonne et fluidifie.• ⚠ Résiste : friction utile (signal de travail).• ✗ Bloque : rigidifie/défibre le flux (incompatibilité actuelle).RésultatLe résidu vivant : ce qui, après traversée, reste cohérent, ajustable, producteur de passages.Ce qui ne passe pas n’est pas forcément “à rejeter”, mais à diagnostiquer :• Rigidité → attracteur figé à assouplir (RIACP).• Fuite → dispersion à intégrer (ICPME).• Illusion → récit à reconfigurer (rotule).RôleGarantir la cohérence interne d’un énoncé, d’un acte ou d’une structure, en repérant rigidités, fuites, illusions.Outil central de véridiction fluïenne : non pas “vrai/faux”, mais “ça circule / ça bloque — et où”.Protocole d’usage du criblePhase 1 — Remuage (Axiome 0)Avant de cribler, remuer :• Reformuler le contenu 3 fois différemment.• L’examiner via 3 perspectives : corporelle, affective, cognitive.• Rendre explicites les évidences qui figent.Effet : rendre la traversée possible.Phase 2 — Passage• Progressif : choisir 3 à 7 axiomes pertinents.• Blocage d’action → 6–10 (Rotule)• Confusion conceptuelle → 11–15 (Alignement)• Manque d’ancrage → 1–5 (Poussée) + Posture-Flux• Intégral : traverser 1→21 par blocs I→V.Pour chaque axiome : Question → Observation → Notation (✓ / ⚠ / ✗).Phase 3 — ExtractionReformuler le résidu vivant :• Ce qui reste (noyau fluïen).• Ce qui s’est transformé (assouplissements).• Ce qui s’évacue (rigidités/illusions/fuites).Phase 4 — Test de vitalitéRéussite : clarification, mobilité, détente corporelle, options ouvertes, flux-joie.Échec : confusion, fermeture, fatigue sans clarté, vide/chaos.Phase 5 — Retour (si nécessaire)• Rigidité → activer RIACP (régulation dissipative, rotule d’assouplissement).• Dispersion → activer ICPME (reliage multi-échelles).• Désincarnation → Posture-Flux (ancrage, respiration).Puis re-cribler.Exemples (synthèse)Pédagogie — “Il faut le silence pour apprendre.”→ Résidu : cadre ajusté (silence ou mouvement structuré, selon activité). Le cadre se co-construit.Émotion — Colère contre X.→ Résidu : écrire (dissipation) → parole posée. Critère : détente après, pas “avoir gagné”.Validité intersubjectiveLe crible est une épreuve sensible partageable :ni purement subjective, ni mécaniquement objective — mais une validation phénoménologique collective de ce qui traverse.LES 21 AXIOMESArchitecture conservée (0 + cinq blocs).Ajouts : nuances, portée, et ligne “Dans le crible, cet axiome teste…”.Axiome 0 — Remuage (vide opératoire)Rien ne traverse sans remaniement du champ : déstabiliser les évidences pour rendre le flux perceptible.Dans le crible : imposer reformulations/déplacements avant passage.I. La Poussée — Genèse (1–5)1. La poussée initie toute émergence.Teste : présence d’un élan identifiable (direction/intensité).2. La poussée engendre sans s’épuiser.Teste : pouvoir générateur (ouvre d’autres passages).3. Le flux cherche la voie de moindre tension.Teste : économie du passage (non-violence, sobriété d’effort).4. Toute poussée naît du champ pulsionnel.Teste : ancrage/contextualisation vs abstraction hors-sol.5. La justesse se signale par la joie ressentie.Teste : détente/clarité/ouverture vs malaise/confusion.⸻II. La Rotule — Transformation (6–10)6. Toute mutation passe par une rotule.Teste : existence d’un point de passage concret.7. La rotule convertit la tension en passage.Teste : transformation de la résistance en information.8. L’inhibition fluïenne oriente sans bloquer.Teste : régulation orientante vs répression figée.9. Réguler, c’est rotuler en continu.Teste : ajustement dynamique vs fixation procédurale.10. Rotule réussie → flux-joie ; rotule figée → boucle.Teste : ouverture (mouvement/clarité) vs enfermement.⸻III. Alignement multi-échelles — Cohérence (11–15)11. Cohérence traversante micro–méso–macro.Teste : reliage des échelles vs fragmentation.12. La vérité kernésique est un alignement vécu.Teste : cohérence éprouvée (corps/affect/cognition).13. La connaissance doit être traversable verticalement.Teste : trans-échelonnage vs rigidification/déconnexion.14. La cérité mesure profondeur et complétude de la traversée.Teste : portée réelle multi-plans vs superficialité.15. L’horizon d’alignement est mobile.Teste : adaptativité vs prétention universelle rigide.IV. Langage & outils — Lisibilité (16–20)16. Le flux conscient appelle un langage opératoire (LOME).Teste : formulation opératoire possible.17. Tout contenu doit accepter l’épreuve du crible.Teste : éprouvabilité et acceptation du passage.18. La matrice fluïenne cartographie les relations.Teste : structure relationnelle lisible.19. La spirale est la dynamique naturelle d’apprentissage.Teste : retour approfondi possible.20. Le flux tend vers la transposabilité sans se trahir.Teste : traduction/adaptation réalistes (portée), en reconnaissant des singularités non-transposables.⸻V. Co-émergence — Unité (21)21. Flux, conscience et monde co-émergent.Observer/agir/être = un même mouvement.Teste : co-engendrement vs dualisme étanche.SYNTHÈSECe qui change• Un protocole clair (5 phases) + exemples.• Axiomes opérationnels (ligne “Teste”).• Nuances : joie = justesse ressentie, rigidification (plutôt que “corruption”), transposabilité ≠ obligation universelle, LOME posé comme tentative.Ce qui reste• L’architecture 0→21 en 5 blocs.• La cohérence systémique et la visée traversante.Effet attendu• Le crible devient praticable et transmissible.• Les axiomes deviennent outils de diagnostic.• Kernésis passe de la théorie élégante à l’usage réglé — sans perdre sa puissance.Bref : un outil pour penser, ressentir et agir… qui fait vraiment passer. »17) La matrice fluïenneDéfinition pour débutantsLa Matrice fluïenne, c’est la carte du flux vivant.Elle montre comment tout circule ensemble à l’intérieur de toi ou dans une situation :•RIACP : comment tu régules tes tensions et tes élans,•ICPME : comment tu relis les différents niveaux (corps, pensée, relation, monde),•Posture-Flux : comment ton corps et ton attitude portent le mouvement,•Flux-Joie : comment tu ressens la justesse, la vitalité, la résonance du flux.Ces quatre pôles forment un carré vivant, dont le centre est la zone d’intégration : l’endroit où tout s’accorde, où tu sens que “ça circule” pleinement.Quand une tension apparaît, la Matrice aide à voir où le flux s’est figé :•parfois trop de contrôle (RIACP),•parfois trop d’ouverture (ICPME),•parfois manque d’ancrage (Posture-Flux),•parfois perte de joie (Flux-Joie).Tu peux alors ajuster un pôle pour que tout se réharmonise.C’est comme accorder un instrument : si une corde est trop tendue ou trop lâche, le flux global sonne faux. La Matrice fluïenne te montre quelle corde retendre, laquelle relâcher.Définition experteLa Matrice fluïenne est le dispositif de structuration dynamique du Flux Intégral.Elle organise les interactions entre les quatre pôles fondamentaux — RIACP, ICPME, Posture-Flux, et Flux-Joie — à travers un espace de circulation où chaque pôle agit à la fois comme régulateur, transformateur, ancrage et résonateur.Cette matrice ne décrit pas un système statique : elle cartographie un champ en mouvement.Elle permet de lire, à tout instant, la configuration énergétique et cognitive d’un sujet, d’un collectif ou d’une situation.Le rôle de la Matrice fluïenne est triple :1.Diagnostiquer les déséquilibres du flux : là où il stagne, déborde, ou s’éteint.2.Réguler la circulation entre les pôles : rétablir le passage entre tension et intégration, ancrage et résonance.3.Planifier ou ajuster les séquences d’action fluïenne (pédagogiques, artistiques, spirituelles, organisationnelles).Ainsi, la Matrice fluïenne est à la fois carte, outil de mesure, et moteur d’alignement.Elle ne “contient” pas le flux, elle en rend la lisibilité opératoire : un point de vue vivant sur la cohérence d’un système à un moment donné.Dans une lecture plus profonde, la Matrice peut être vue comme le visage du champ pulsionnel lorsqu’il devient conscient de sa propre circulation. Elle est le plan d’organisation du flux dans son double mouvement : régulation (inhibition, ajustement) et expansion (intégration, joie).Fonctionnement globalLe flux circule selon deux axes principaux :•un axe horizontal entre régulation (RIACP) et intégration (ICPME) ;•un axe vertical entre incarnation (Posture-Flux) et résonance (Flux-Joie).Le centre, appelé alignement fluïen, est la zone où ces deux axes se croisent :c’est là que la régulation devient juste, que l’intégration se stabilise, que la posture se détend et que la joie réapparaît.Quand la Matrice est équilibrée :•le flux se propage sans blocage ;•l’action devient claire et naturelle ;•la joie signale l’ajustement réussi.Quand elle est déséquilibrée :•le flux se rigidifie (excès de RIACP),•se disperse (excès d’ICPME),•s’éteint (rupture Posture-Flux),•ou s’anesthésie (Flux-Joie bloqué).L’usage de la Matrice consiste donc à observer le flux en train de circuler, puis à agir localement pour restaurer sa continuité.En une phraseLa Matrice fluïenne est la carte vivante du Flux Intégral :elle relie régulation, intégration, incarnation et joie,pour rendre visible — et ajustable — la circulation du vivant à travers nous.18) Spirale fluïenne

Définition pour débutantsLa Spirale fluïenne, c’est la façon vivante de grandir sans se répéter.Chaque fois que tu revis une situation, tu n’es plus le même :tu passes au même endroit, mais avec plus de conscience, plus de souplesse, plus de résonance.C’est comme marcher plusieurs fois autour d’une montagne :•tu sembles tourner en rond,•mais à chaque tour, tu es plus haut,•tu vois plus large,•et ton souffle est plus tranquille.La Spirale fluïenne montre que revenir n’est pas un échec : c’est approfondir.Elle transforme les répétitions en apprentissages, les erreurs en passages, les doutes en clarifications.Chaque boucle est une traversée transformée :tu retrouves le même centre, mais avec plus de présence et moins de peur.En d’autres termes : la Spirale fluïenne, c’est la mémoire du flux qui apprend à mieux circuler.Définition experteLa Spirale fluïenne est la dynamique d’approfondissement résonant du Flux Intégral.Elle décrit la manière dont un contenu, une expérience ou un être revient sur lui-même pour se transformer, chaque passage réintégrant la mémoire du précédent dans un niveau supérieur de cohérence.Contrairement au cycle fermé, la spirale n’est ni répétition, ni progression linéaire :elle est un retour différencié — chaque boucle conserve le centre (noyau fluïen) mais change de densité, d’amplitude ou de plan.Elle incarne la loi du réapprentissage vivant :“Ce n’est pas en répétant que l’on apprend, mais en se laissant transformer par la répétition.”Dans le champ kernésique, la Spirale fluïenne correspond à la forme naturelle de l’intégration : elle fait passer le flux d’un régime pulsionnel (RIACP) vers un régime cohérent (ICPME), en traversant la Posture et la Joie à chaque tour.Chaque spirale relie :•le centre (noyau de cohérence),•les cercles successifs (échos fluïens),•et l’horizon mouvant (tendance vers plus de globalité).La Spirale est donc à la fois structure temporelle, mécanisme d’apprentissage et forme de mémoire vivante.Elle opère comme un métabolisme du sens : elle transforme ce qui a été vécu en potentialité accrue de traversée.→ Rôle :La Spirale fluïenne permet de comprendre la croissance non linéaire du flux : elle montre que la véritable évolution n’est pas expansion, mais approfondissement résonant — un élargissement par densification intérieure.Fonction dans Kernésis•Dans la Matrice fluïenne : elle décrit les mouvements internes du champ — comment un système revient sur ses pôles pour s’accorder à nouveau.•Dans le Crible fluïen : elle est la structure du remaniement — chaque traversée d’axiomes modifie le champ et prépare la suivante.•Dans la pratique fluïenne : elle incarne le retour vivant : le corps, le souffle, le geste, la parole deviennent plus ajustés à chaque itération.En une phraseLa Spirale fluïenne est la loi du retour transformant :chaque répétition réaccorde le flux, approfondit la cohérence et densifie la joie18) La cérité fluïenne

Définition pour débutantsLa cérité fluïenne, c’est une manière simple de voir si quelque chose a vraiment traversé — en toi, dans une idée, une émotion ou une action.Quand tu apprends, ressens, ou comprends quelque chose, il y a toujours un flux :un mouvement qui va de ton intention à ta réalisation, puis à la joie de sentir que c’est juste.La cérité mesure jusqu’où ce flux est allé :•Est-ce resté une pensée ?•Est-ce devenu un geste, une habitude, une manière d’être ?•Est-ce que ça agit tout seul maintenant, naturellement ?Plus la cérité est haute, plus ce que tu vis est intégré et vivant.Quand elle est basse, c’est que le flux s’est arrêté en route : tu as compris, mais rien n’a encore circulé jusqu’au bout.En résumé : la cérité fluïenne, c’est le degré de passage réel du flux — ce qui montre que quelque chose est vraiment passé à travers toi et qu’il continue à te transformer.Définition experteLa cérité fluïenne mesure la capacité d’un contenu, d’un acte ou d’une pensée à traverser intégralement le cycle du Flux Intégral, en produisant une transformation vécue et une clarté incarnée.Elle évalue la traversabilité effective du flux vivant, depuis la poussée initiale (élan, intention) jusqu’à la résonance finale (joie, cohérence, alignement).Autrement dit, elle indique jusqu’où le flux a circulé — et si la transformation s’est vraiment accomplie.Fonction•Évaluer l’efficacité fluïenne d’un contenu, d’une expérience ou d’un acte.•Mesurer la puissance de passage du flux vivant dans les plans corporel, mental, relationnel, collectif et existentiel.•Offrir un repère clair, non moral et non esthétique : la cérité mesure le vivant, pas la performance.•S’appliquer à tout contenu humain : pensée, émotion, œuvre, geste, enseignement, posture, projet.Double plan d’évaluationLa cérité se lit sur deux plans complémentaires :1.Plan intérieur (expérientiel)→ Ce que je ressens : le flux a-t-il vraiment traversé mon corps, mes pensées, mes actions ?→ Est-ce que la transformation tient dans le temps ?2.Plan extérieur (analytique)→ Ce qui se manifeste : le contenu ou l’action produisent-ils des effets clairs, cohérents, transmissibles ?L’accord de ces deux plans définit une traversée complète : ce qui est vécu et vérifiable.Grille de Cérité fluïenne – Échelle à 7 niveaux7/7 — Traversée intégrale

Le flux a traversé tous les plans. Transformation profonde, impact stable et rayonnant. Vérité incarnée.6/7 — Traversée majeure

Passage clair et fécond. Il peut manquer un plan secondaire ou une résonance collective.5/7 — Traversée solide

La dynamique fluïenne est bien engagée, mais partiellement freinée ou circonscrite.4/7 — Traversée partielle

Mouvement réel, mais instable. Certains plans restent figés, la circulation du flux est incomplète.3/7 — Tentative de passage

L’élan est là, mais le flux se perd ou se referme. Transformation incomplète, passage interrompu.2/7 — Tension avortée

Le passage était possible, mais bloqué : simulacre sincère, posture hésitante ou récupérée.1/7 — Présence déformée

Peu ou pas de flux réel. Le contenu reste figé, déconnecté du vivant.0/7 — Contenu mort / fermé

Aucun passage. Flux coupé, contenu stérile ou toxique. Aucune traversée ni effet transformateur.Exemples simples•Cérité 2–3 → Je comprends que je dois respirer, mais je ne le fais pas encore quand je suis stressé.•Cérité 4–5 → Je respire consciemment, ça marche souvent, mais je dois y penser.•Cérité 6–7 → Mon corps respire de lui-même. La détente vient sans effort.Remarques d’usage•La cérité ne dépend pas d’un “type d’alignement”, mais elle révèle sa qualité réelle.•Elle varie selon le contexte, la réceptivité du sujet, et la temporalité : immédiate, différée ou rétroactive.•Elle s’utilise aussi bien pour un texte, une œuvre, une séance pédagogique, une posture de vie, qu’un projet collectif.⸻Liens avec les autres outils du Flux Intégral•Avec le Crible fluïen → la cérité mesure le résidu vivant : ce qui reste traversant après l’épreuve des axiomes.•Avec la Matrice fluïenne → elle reflète le niveau d’équilibre des pôles : régulation, intégration, posture, joie.•Avec la Spirale fluïenne → elle indique la profondeur cumulative du passage : chaque boucle vécue augmente la cérité.En une phraseLa Cérité fluïenne est le baromètre du flux vivant :elle montre jusqu’où une transformation a réellement traversé,et si le flux, après le passage, demeure vivant, clair et transmissible.19) Typologie des 10 Alignements FluïensDéfinition pour débutantsLes 10 alignements fluïens sont comme dix façons d’être relié au mouvement de la vie — ce qu’on appelle le flux.Ils montrent comment tu te tiens à l’intérieur du mouvement, dans ton corps, tes pensées, tes émotions ou tes actions.Parfois, tu forces le flux (tu veux contrôler ou convaincre).Parfois, tu le fuis (tu t’éteins, tu te retires).Et parfois, tu le laisses te traverser (tu agis juste, naturellement, sans effort).Cette typologie aide à reconnaître ton état du moment, sans jugement :•certains alignements sont ouverts et traversants (le flux circule librement) ;•d’autres sont fermés ou figés (le flux est bloqué, imité ou détourné).Le but n’est pas d’être “dans le bon alignement”,mais de sentir où tu en es et d’ajuster doucement ta posture pour que le flux puisse repasser.Chaque type correspond à une posture intérieure :•du silence plein (alignement 0) à l’alignement inversé (9),•en passant par des états intermédiaires : sincérité fragile, imitation, contrôle, régulation, traversée.Quand tu commences à reconnaître ces postures, tu apprends à voir le flux dans ta vie :comment il passe, où il bloque, et comment tu peux retrouver la continuité vivante entre pensée, geste et joie.Définition experteLa Typologie des Alignements fluïens décrit les régimes d’engagement d’un contenu, d’une parole ou d’un geste vis-à-vis du flux vivant et du réel.Elle ne mesure pas une qualité morale ou esthétique, mais la nature du lien entre expression et incarnation, entre ce qui est dit, fait, ou pensé — et la manière dont cela épouse ou détourne le flux.Chaque type constitue un régime d’être distinct, non un degré.On ne “progresse” pas mécaniquement d’un alignement à l’autre : on change de régime de cohérence, selon la tension du champ pulsionnel, la qualité d’ancrage, et le rapport à la vérité kernésique.Autrement dit : la typologie rend visible la manière dont un acte, un mot ou une pensée habitent le flux — de la vibration la plus pure à la distorsion la plus captatrice.⸻Les 10 types d’alignement fluïen0 — Alignement silencieux fondamentalPrésence incarnée sans parole. Le geste traverse sans intention ni formulation.C’est la vibration nue du réel : pure co-émergence du sujet et du monde.→ Plan éclosophique pur : le germe est déjà l’acte.1 — Alignement originel traversantLa poussée intérieure s’accorde au flux sur tous les plans.L’acte, la parole ou la pensée portent transformation réelle.→ Vérité kernésique pleine : dire, faire et être ne font qu’un.2 — Alignement spiralé intégralLe mouvement est sincère, conscient, évolutif.La traversée s’accomplit par retours et approfondissements successifs (spirale fluïenne).→ Régime de maturation : la vérité se découvre en avançant.3 — Alignement situationnel incarnéL’acte est ajusté à un cadre précis.Il est juste localement, sans prétention à l’universalité.→ Alignement du contexte : coïncidence ponctuelle, cohérence partielle.4 — Alignement mimétique sincèreSincérité réelle, mais sans épreuve traversante.On reproduit un geste juste sans l’avoir encore vécu comme passage.→ Régime d’apprentissage : imitation vivante, encore fragile.5 — Alignement identitaire figéL’acte ou la parole deviennent étiquette : “je suis ceci”.La tension fluïenne se fige, le flux s’arrête sous la forme.→ Régime de gel : sécurité symbolique, absence de traversée.6 — Alignement simulé stratégiquePosture adoptée pour produire un effet (séduction, contrôle, reconnaissance).Le geste paraît juste, mais n’est pas habité.→ Régime performatif : l’apparence du flux sans le passage réel.7 — Alignement pulsionnel réactifJaillissement brut du champ pulsionnel : émotion non régulée, sincère mais instable.Selon le cadre, il peut devenir traversant ou destructeur.→ Régime d’intensité : énergie vraie, mais sans rotule ni intégration.8 — Alignement décoratif ou videForme séduisante, discours soigné, mais flux absent.Le contenant existe, sans contenu vivant.→ Régime de surface : vibration esthétique sans passage réel.9 — Alignement inversé toxiqueExpression puissante, cohérente en apparence, mais détournée du flux.Elle capte, manipule ou détruit la régulation naturelle du champ.→ Régime de corruption : inversion du flux en anti-flux.Fonction dans KernésisCette typologie agit comme grille ontologique : elle situe un acte, une parole, une œuvre ou un système dans son rapport à la traversée réelle du flux.Elle permet d’identifier :•le régime d’expression (vivant, gelé, captateur, en maturation…) ;•la compatibilité avec la vérité kernésique (le degré de co-émergence du sujet et du monde) ;•la marge de transformation (possibilité de re-alignement).Elle s’applique à toutes les dimensions du vivant : le vrai, le beau, le juste, le vivant, ou toute forme d’action incarnée.Relation avec les autres outils•Avec la Cérité fluïenne : la typologie décrit le type de rapport au flux, la cérité mesure la traversée effective.•Avec la Matrice fluïenne : elle permet de repérer quel pôle domine ou est dissocié.•Avec la Spirale fluïenne : certains types (2, 3, 4) appartiennent naturellement à une dynamique spiralée d’évolution.•Avec le Crible fluïen : elle aide à diagnostiquer la nature du blocage (inhibition, simulation, inversion, etc.).Usages pratiques•Identifier le régime d’expression d’un individu, d’un groupe ou d’un contenu.•Qualifier une position dans le réel (pas seulement un acte isolé).•Orienter une régulation : savoir si l’intervention doit porter sur le champ (Posture-Flux), la structure (RIACP) ou la résonance (Flux-Joie).•Observer la transition de régime au fil d’un processus d’apprentissage, d’écriture, ou de transformation intérieure.En une phraseLa Typologie des 10 alignements fluïens est la carte kernésique des régimes d’expression du vivant :elle montre comment un contenu, un geste ou une paroles’accordent, imitent, bloquent ou détournent le flux —révélant ainsi la nature profonde du rapport entre forme, vérité et vie.