1. Objet du comparatif

L’enjeu n’est pas de confronter deux philosophies sur un plan historique, mais de comprendre en quoi Kernésis, en tant que modèle ontodynamique contemporain, prolonge, déplace ou dépasse les cadres posés par la Critique kantienne.

Autrement dit : comment passer d’une théorie des conditions de possibilité du savoir (Kant) à une théorie des conditions de transformation du réel (Kernésis).

I. Fondement : du transcendantal à l’ontodynamique

|

Axe

|

Pensée kantienne

|

Modèle kernésique

|

Transition conceptuelle

|

|

Finalité

|

Définir les conditions de possibilité de la connaissance universelle

|

Définir les conditions d’émergence et d’alignement du vivant conscient

|

De la stabilité à la plasticité

|

|

Type de système

|

Critique, normatif, dualiste

|

Processuel, autoréférent, tripolaire

|

Du jugement au passage

|

|

Principe premier

|

Raison transcendantale

|

Poussée germinative (Éclosophie)

|

Du rationnel au

|

Kant érige la raison comme forme structurante du réel. Kernésis, lui, considère la poussée comme matrice de toute structuration :

ce n’est pas la raison qui ordonne l’expérience, c’est le flux vivant qui produit la raison comme forme locale d’autorégulation.

En termes modernes : Kant stabilise le réel par la pensée, Kernésis stabilise la pensée par le réel.

II. Structure de la subjectivité

|

Axe

|

Kant

|

Kernésis

|

|

Sujet

|

Sujet transcendantal, condition du possible de l’expérience

|

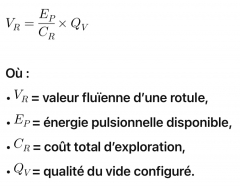

Sujet fluïen, émergence pulsionnelle régulée par le Flux Intégral

|

|

Expérience

|

Synthèse des intuitions et des concepts

|

Traversée dynamique du flux pulsionnel (RIACP, ICPMe, Posture-Flux, Flux-Joie)

|

|

Connaissance

|

Représentation correcte d’un monde phénoménal

|

Alignement multi-échelles entre la poussée, la régulation et la perception

|

Le sujet kantien connaît sans se modifier.

Le sujet kernésique se transforme en connaissant.

La connaissance devient un phénomène de flux, non une architecture de jugements.

III. Le problème du réel

Kant sépare le phénomène (ce qui apparaît à la conscience) du noumène (ce qui est en soi, inaccessible).

Cette scission fonde l’épistémologie moderne mais produit un déficit ontologique : le réel est ce que la raison ne peut atteindre.

Kernésis reformule cette séparation en termes énergétiques :

•le phénomène correspond au flux organisé (niveau de régulation),

•le noumène correspond à la poussée brute (niveau de germination),

•la rotule fait la jonction dynamique entre les deux.

Ainsi, le noumène n’est plus un interdit, mais un réservoir de variation.

Le vide kantien devient un vide opératoire.

IV. La morale et l’agir

|

Axe

|

Kant

|

Kernésis

|

|

Fondement éthique

|

Loi morale universelle, impératif catégorique

|

Alignement fluïen : cohérence interne entre Poussée, Rotule et Flux

|

|

Critère du bien

|

Universalité de la maxime

|

Joie fluïenne : symptôme d’un alignement juste

|

|

Statut du devoir

|

Obligation rationnelle

|

Régulation incarnée, dynamique et résonante

|

La morale kantienne cherche la nécessité universelle.

La posture kernésique recherche la justesse situative.

Le critère d’action n’est pas la conformité à une loi, mais la cohérence énergétique d’un geste avec le flux qu’il engage.

V. La question du temps et du mouvement

Kant fait du temps une forme a priori de la sensibilité.

Chez Kernésis, le temps est une propriété émergente du flux : il mesure la modulation du passage entre poussée et forme.

Autrement dit :

•chez Kant, le temps structure l’expérience ;

•chez Kernésis, l’expérience structure le temps.

Cette inversion est capitale : elle fonde la possibilité d’un temps non linéaire, compatible avec les expériences infractales et les rythmes multi-échelles du vivant.

VI. Le problème des mathématiques

Chez Kant, les mathématiques jouent un rôle central : elles sont la preuve expérimentale de la raison pure.

Elles montrent que l’esprit humain peut produire des vérités nécessaires et universelles sans recourir à l’expérience sensible, grâce à des formes a priori de l’intuition — l’espace et le temps.

C’est ce qui fonde pour lui la possibilité d’une connaissance rigoureuse : le sujet, en imposant ses formes à la matière sensible, garantit la validité universelle du savoir.

Kernésis reprend ce point de départ, mais inverse le sens de la démonstration.

L’universalité des mathématiques ne vient pas de formes préétablies, mais d’un alignement dynamique entre trois plans du flux d’intelligibilité :

1.Le plan du flux symbolique — le cadre logique et formel (axiomes, définitions, structures).

2.Le plan de la régulation intersubjective — la communauté scientifique qui valide et stabilise ces structures.

3.Le plan du penser vivant — le mode d’intuition et de conceptualisation par lequel les mathématiciens habitent le vrai.

Ces trois plans forment une triade d’alignement fluïen, analogue à la tripolarité de Kernésis (Poussée / Rotule / Flux).

Mais, historiquement et structurellement, un seul de ces plans varie réellement : le troisième.

1. Le plan du penser comme variable vivante

Dans la perspective kernésique, l’évolution des mathématiques ne découle pas d’un changement de leurs fondements logiques, ni d’une décision de la communauté, mais d’une mutation du geste même de penser :

•le passage de l’intuition géométrique à l’abstraction algébrique,

•de la démonstration déductive à la formalisation axiomatique,

•puis à la modélisation catégorique ou topologique.

Chaque fois, une nouvelle forme de pensée apparaît — une poussée intellectuelle — qui oblige le système tout entier à se réaligner.

Le cadre logique (plan 1) et la communauté scientifique (plan 2) s’ajustent ensuite pour réguler et stabiliser ce nouveau rapport au vrai.

Autrement dit :

l’histoire des mathématiques ne modifie pas la vérité elle-même, mais la posture cognitive qui permet de l’approcher.

2. Kant et Kernésis : deux conceptions du fondement mathématique

|

Aspect

|

Kant

|

Kernésis

|

|

Origine du savoir mathématique

|

Les formes pures de l’intuition (espace et temps) rendent possible la construction nécessaire

|

L’alignement triadique entre penser, communauté et structure formelle stabilise le flux d’intelligibilité

|

|

Source de la stabilité

|

Le sujet transcendantal, identique en tout homme

|

La cohérence dynamique entre trois plans, dont seul le penser évolue

|

|

Type de nécessité

|

Nécessité logique a priori

|

Nécessité d’alignement multi-niveaux, expérimentalement régulée

|

|

Variation historique

|

Exclue (les formes a priori sont invariables)

|

Admise et essentielle (le penser est variable, le flux s’ajuste)

|

Ainsi, ce que Kant fige dans la forme transcendantale, Kernésis le comprend comme une émergence régulée :

la stabilité du vrai n’est pas donnée, elle est constamment maintenue par l’accord entre les trois plans.

3. Lecture kernésique du savoir mathématique

Le vrai mathématique peut alors se définir comme :

un état d’alignement maximal entre la Poussée du penser, la Rotule régulatrice de la communauté, et le Flux formel du système symbolique.

Il est « stable » non parce qu’il serait hors du temps, mais parce que le penser collectif demeure accordé à la structure qu’il produit.

Quand cette cohérence se rompt (comme avec les géométries non-euclidiennes, ou la révolution des fondements au XXᵉ siècle), ce n’est pas la vérité qui s’effondre : c’est le mode d’habiter la vérité qui se transforme.

4. Conclusion : de la forme fixe à la posture vivante

Chez Kant, la mathématique illustre le triomphe d’un sujet qui structure le monde selon ses formes.

Chez Kernésis, elle manifeste la vitalité d’un monde qui se restructure à travers ses sujets.

Le passage du transcendantal au fluïen se résume ainsi :

•Kant : la raison garantit l’universalité du vrai.

•Kernésis : l’alignement multi-niveaux garantit la continuité du vrai.

Les mathématiques ne sont plus la démonstration d’une raison séparée du monde, mais l’une des formes les plus abouties de sa régulation vivante.

VII. Le rôle de la critique

Kant fonde la philosophie critique : limiter pour connaître.

Kernésis fonde une philosophie régulatrice : réguler pour transformer.

La critique devient un outil d’ajustement du flux, non une clôture de la raison.

Le geste critique kantien pose la question : que puis-je connaître ?

Le geste kernésique répond : comment mon acte de connaître modifie-t-il ce que je peux devenir ?

VIII. Schéma récapitulatif

|

Niveau

|

Kant

|

Kernésis

|

|

Ontologie

|

Dualisme (phénomène / noumène)

|

Tripolarité (Poussée / Rotule / Flux)

|

|

Épistémologie

|

Conditions de possibilité du savoir

|

Conditions de transformation du réel

|

|

Sujet

|

Transcendantal, fixe

|

Fluïen, émergent

|

|

Vérité

|

Correspondance / nécessité

|

Cérité / traversée

|

|

Mathématiques

|

Modèle du savoir a priori

|

Modèle d’alignement multi-échelle

|

|

Morale

|

Loi universelle

|

Régulation juste du flux

|

|

Temps

|

Forme a priori

|

Émergence du passage

|

|

Finalité

|

Stabiliser la raison

|

Dynamiser la présence

|

IX. Conclusion – De la stabilité du savoir à la cohérence du vivant

Kant a fondé la modernité sur une exigence : rendre la connaissance possible et universelle.

Pour cela, il a fixé les formes du savoir dans la structure du sujet — espace, temps et catégories de l’entendement — garantissant la stabilité du vrai à travers l’identité de la raison.

La Critique du jugement prolonge cette architecture : elle cherche l’accord entre le sensible et l’intelligible, entre liberté et nécessité, sans jamais rompre le cadre transcendantal.

Kernésis reprend cette ambition de cohérence, mais en en déplaçant le centre de gravité.

Ce n’est plus la fixité du sujet qui fonde la vérité, mais l’alignement dynamique de trois plans :

•la Poussée du penser, où surgissent les variations créatrices ;

•la Rotule régulatrice, qui stabilise les relations entre pensée, communauté et langage ;

•le Flux formel, qui conserve et transmet les structures d’intelligibilité.

Là où Kant cherche l’universalité par la permanence, Kernésis la retrouve par la régulation active.

Le vrai ne se définit plus par la conformité à une forme, mais par la cohérence maintenue d’un système vivant.

Le cas des mathématiques en offre la démonstration la plus nette :

•chez Kant, elles illustrent la nécessité d’un savoir fondé sur des formes invariantes ;

•chez Kernésis, elles révèlent un alignement triadique entre le sujet pensant, la communauté rationnelle et le corpus symbolique.

Historiquement, seul le plan du penser varie : chaque transformation du geste mathématique (de l’intuition euclidienne à la formalisation axiomatique) provoque un réalignement intégral sans rupture du vrai.

La stabilité vient non de la fixité, mais de la continuité d’accord entre ces trois plans.

Ainsi, Kernésis ne contredit pas Kant : il en déplace le point d’équilibre.

La raison cesse d’être le centre du monde pour devenir un nœud de régulation dans le flux du vivant.

La connaissance n’est plus une garantie, mais une posture fluïenne de cohérence durable — une forme de stabilité vivante, maintenue par la justesse des passages.

En somme : Kant a défini les conditions du savoir possible ; Kernésis en décrit les conditions du savoir vivant.

Ajout du 19/10/25

Phrase originale (kantienne) :

« Puisque la science existe, il faut qu’il y ait des jugements nécessaires et universels ;

et pour être scientifiques, il faut qu’ils nous livrent une connaissance nouvelle, et donc qu’ils soient synthétiques ;

or pour être nécessaires et universels, il faut qu’ils soient a priori. »

L’étonnement philosophique de Jeanne Hersch

Réécriture kernésique :

Puisque la science existe, il faut qu’il soit possible de stabiliser certains alignements traversants,

capables de produire des régularités partageables à travers les échelles.

Pour qu’ils apportent une connaissance réelle, ces alignements doivent être structurellement synthétiques,

c’est-à-dire capables de relier plusieurs niveaux du réel (conceptuel, sensible, expérimental, formel).

Et pour être durablement tenus pour vrais, ils doivent prouver leur validité non par leur antériorité, mais par leur tenue fluïenne —

c’est-à-dire leur capacité à résister, s’ajuster, se réguler dans le flux des contextes, des usages et des transformations.