Les suites numériques en première S : carte heuristique

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

au Pen Spinning !

Contrairement à une idée répandue, utiliser des exemples pour illustrer un cours de mathématiques pourrait être contre-productif.

L'article du Monde : ICI

Celui de Romandie News :ICI

Celui de Science Daily ( en anglais ) : ICI

L'article original de l'Université de l'état d'Ohio en anglais : ICI

Sur les 1500 lycéens interrogés par le magazine Phosphore :

83 % pensent qu'il sert à réussir ses examens (il n'y en a qu'un au lycée et ce doit être le bac ! ) 76 % pensent qu'il permet d'acquérir une culture générale 50 % pensent qu'il permet de développer sa personnalité

Pour plus de chiffres, c'est ICI

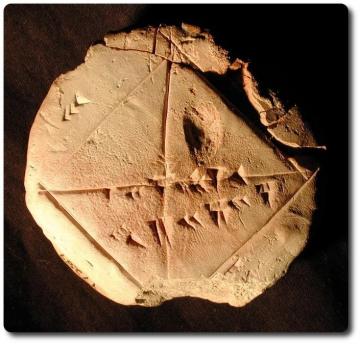

C'est le nom de la séquence pédagogique proposée par Jacques Lubczanski et le musée du Louvre pour faire découvrir jusqu'au 12 juin, les mathématiques babyloniennes par des élèves de lycée lors de l'exposition Babylone .

C'est le nom de la séquence pédagogique proposée par Jacques Lubczanski et le musée du Louvre pour faire découvrir jusqu'au 12 juin, les mathématiques babyloniennes par des élèves de lycée lors de l'exposition Babylone .

Au centre des investigations, la tablette YBC 7289 sur laquelle on trouve la présence d'une valeur approchée de racine de 2 avec une précision étonnante qui serait de 7 décimales dans notre système actuel ! Voir ICI.