La rotule kernésique

Ajout du 30 octobre 2025

Ajout du 27 octobre 2025

La Rotule : vide opératif multidimensionnel

La rotule n’est pas un type d’acte ou de moment.

C’est un vide actif d’accueil, un noyau de co-émergence où le flux se réajuste à lui-même.

Elle n’a ni spécialisation, ni appartenance exclusive : elle est le lieu fluïen du passage,

là où les dimensions du réel (corporelle, émotionnelle, cognitive, symbolique, collective)

cessent de s’opposer pour entrer en résonance.

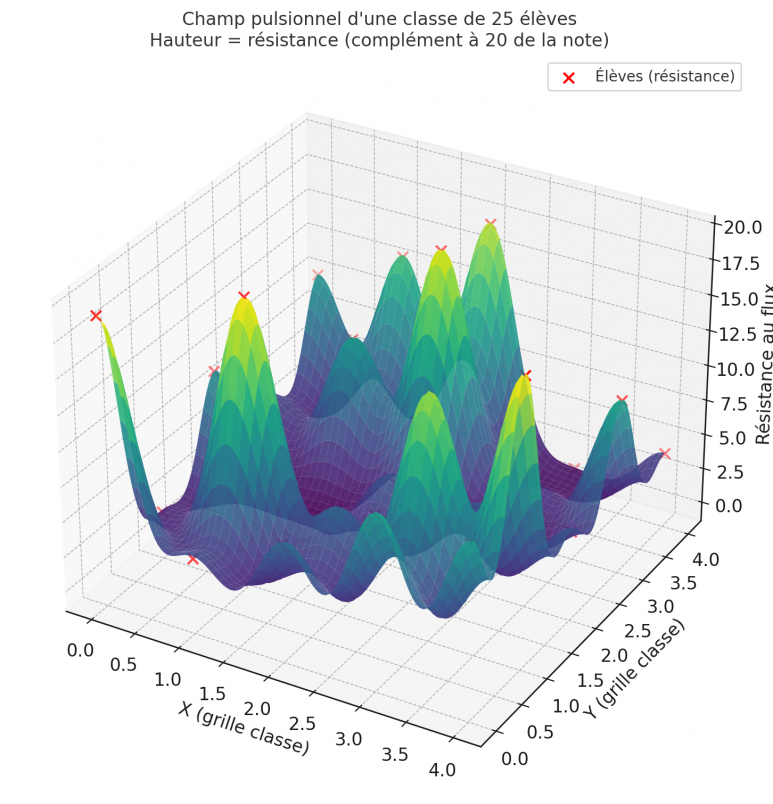

1. L’espace de rotulation : un champ vectoriel fluïen

Chaque rotule se situe dans un espace à plusieurs axes.

Ces axes ne désignent pas des “types”, mais des directions possibles du passage.

Ils définissent les coordonnées du vide actif

Axe : Échelle

Polarités fluïennes : individuelle ↔ collective ↔ systémique

Fonction du passage : le flux s’ajuste entre soi, le groupe et le monde.

Axe : Temporalité

Polarités fluïennes : instantané ↔ stabilisé ↔ structurant

Fonction du passage : le flux s’ajuste selon la durée d’incubation du passage.

Axe : Vectorialité

Polarités fluïennes : montante ↔ descendante ↔ oscillante

Fonction du passage : le flux s’oriente vers la subtilisation, l’incarnation ou la respiration.

Axe : Intériorité

Polarités fluïennes : centripète ↔ centrifuge ↔ résonante

Fonction du passage : le flux se recentre, se déploie ou s’équilibre.

Axe : Énergie

Polarités fluïennes : corporelle ↔ émotionnelle ↔ cognitive ↔ symbolique ↔ spirituelle

Fonction du passage : le flux se manifeste selon la densité dominante.

Axe : Stabilité

Polarités fluïennes : spontanée ↔ régulée ↔ ritualisée ↔ chaotique

Fonction du passage : le flux se réajuste par tension, maîtrise ou relâchement.

Axe : Contexte

Polarités fluïennes : intime ↔ relationnel ↔ organisationnel ↔ civilisationnel

Fonction du passage : le flux ajuste sa portée d’action.

Formule qui résume tout :

La rotule n’est pas un type d’acte, c’est une position dans un espace vectoriel fluïen à 7 dimensions.

Note du 03 octobre 2025

Concept fondamental, typologie et applications pratiques

Introduction : Pourquoi la rotule ?

Dans l’analyse classique des phénomènes complexes, on identifie des causes et des effets. On liste des facteurs. On trace des chaînes causales. Mais on manque systématiquement un élément décisif : le point où la transformation se joue réellement.

La rotule kernésique nomme précisément ce point : le lieu de passage obligé où une impulsion se configure en possibilités d’action, où l’indéterminé prend forme sans se figer, où le flux peut circuler ou se bloquer.

Ce n’est ni une simple transmission, ni un facteur parmi d’autres. C’est le site de la transformation qualitative, et donc le levier principal d’intervention dans tout système vivant.

I. Définition structurale

1.1 Position dans le triptyque kernésique

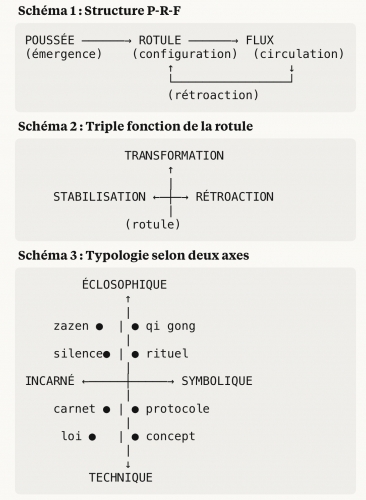

La rotule s’inscrit dans la structure fondamentale Poussée–Rotule–Flux (P-R-F) :

- Poussée : l’impulsion, l’émergence, ce qui pousse (germinatif, éclosophique)

- Rotule : le point de configuration, de stabilisation, de transformation

- Flux : la circulation, la propagation multi-échelles, les rétroactions (fluïen)

La rotule articule ces deux segments autonomes sans les fusionner. Elle permet à la poussée de devenir flux, et au flux de revenir informer la poussée.

1.2 Les trois fonctions constitutives de la rotule

Une rotule kernésique accomplit simultanément trois opérations :

|

FONCTION |

DESCRIPTION |

EXEMPLE (PÉDAGOGIE) |

|

Transformation |

Requalifie la poussée, la configure en possibilités spécifiques |

Une question confuse d’élève (poussée) devient, via la reformulation du professeur (rotule), une interrogation structurée |

|

Stabilisation |

Rend le flux possible et soutenable dans la durée |

La disposition spatiale de la classe (rotule) permet une attention durable |

|

Rétroaction |

Est modifiée par le flux qu’elle a configuré |

L’incompréhension des élèves (flux) oblige à ajuster la consigne (rotule) |

Principe fondamental :

La rotule ne transmet pas : elle transduit. Elle ne véhicule pas une information intacte, elle la reconfigure qualitativement.

1.3 Ce que la rotule n’est pas

Pour préciser le concept, il est utile de distinguer la rotule de notions voisines :

|

Concept proche |

Différence avec la rotule kernésique |

|

Médiateur (Latour) |

Le médiateur traduit, mais la rotule stabilise et rétroagit |

|

Interface |

L’interface met en relation, la rotule transforme qualitativement |

|

Point de passage obligé |

Il contrôle l’accès, la rotule configure les possibles |

|

Contrainte |

Elle limite, la rotule canalise positivement |

|

Facteur |

Il contribue parmi d’autres, la rotule structure le passage |

II. Genèse : Zazen comme rotule paradigmatique

2.1 La découverte fondatrice

Le concept de rotule émerge d’une expérience contemplative précise : la méditation zen (zazen).

Dans zazen, on observe une structure expérientielle unique :

- Poussée : tension germinative, émergence sans forme (dimension éclosophique)

- Rotule : la posture assise, la respiration observée, le silence actif

- Flux : régulation incarnée, circulation attentionnelle, ajustements continus (dimension fluïenne)

Zazen n’est pas une métaphore de la rotule : il en est l’actualisation directe, non médiatisée, corporellement vécue.

C’est à partir de cette expérience que la structure P-R-F a pu être formalisée, puis étendue à d’autres domaines.

2.2 Les propriétés zazen-like

Zazen révèle les six propriétés structurales d’une rotule paradigmatique :

1. Articulation : relie poussée germinative et flux régulé sans les dissoudre

2. Transformation sans forçage : configure sans imposer, ajuste les conditions plutôt que de produire un résultat

3. Stabilisation dynamique : tient sans rigidifier, maintient une tension vivante

4. Perméabilité aux rétroactions : le flux revient informer et ajuster la rotule

5. Non-discursivité : opère sans médiation conceptuelle ou narrative

6. Incarnation : ancrée dans le corps, le sensible, l’immédiat

Définition : Une rotule “de type zazen” est une rotule qui possède ces six propriétés, qu’elle soit ou non une pratique méditative.

2.3 Zazen n’est pas la seule rotule

Si zazen est la rotule paradigmatique (référence fondatrice, prototype révélateur), d’autres pratiques peuvent fonctionner comme rotules avec des propriétés

- Qi Gong : articulation mouvement-souffle-présence (légèrement plus technique que zazen)

- Marche méditative : lenteur, attention aux sensations, non-finalisation

- Silence actif : suspension, tension stable sans contenu

- Certains rituels : gestes précis, répétitifs, non verbaux, créant les conditions d’une présence

Principe : Toute pratique qui réunit les six propriétés peut fonctionner comme rotule zazen-like.

III. Typologie des rotules

Toutes les rotules ne sont pas “de type zazen”. Selon les contextes, d’autres configurations sont nécessaires et légitimes.

3.1 Classification selon deux axes

On peut cartographier les rotules selon deux dimensions :

Axe 1 : Éclosophique ↔ Technique

- Pôle éclosophique : ouverture à l’émergence, non-finalisation, accueil de l’indéterminé

- Pôle technique : protocole défini, visée d’un résultat spécifique, optimisation

Axe 2 : Incarné ↔ Symbolique

- Pôle incarné : corporel, sensible, immédiat, non verbal

- Pôle symbolique : médiatisé par des signes, des concepts, des représentations

Zazen occupe la position extrême : maximalement éclosophique ET maximalement incarné.

3.2 Les six types de rotules

|

Question |

Ce qu’on cherche |

Exemple (burnout professionnel) |

|

1. Quelle est la poussée ? |

L’impulsion, la tension, ce qui met en mouvement |

Charge de travail, attentes de performance |

|

2. Par où ça passe ? |

Le point de configuration, ce qui transforme la poussée en action possible |

Rapport au travail, posture “je dois tout gérer”, incapacité à déléguer |

|

3. Quel flux en résulte ? |

Les effets observables, les circulations |

Fatigue → baisse de qualité → culpabilité → surcompensation → aggravation |

|

4. Où sont les boucles ? |

Les rétroactions, comment le flux revient modifier la rotule |

La culpabilité (flux) renforce la posture “je dois tout gérer” (rotule) |

|

5. La rotule est-elle ajustable ? |

Peut-on la modifier ? Comment ? |

Oui : apprendre à déléguer, ritualiser la déconnexion, redéfinir “travail bien fait” |

3.3 Principe de sélection

La rotule doit être adaptée au contexte :

- Formation fondamentale → rotule corporelle (zazen-like) : entraîner la capacité d’attention incarnée

- Intervention ponctuelle → rotule sociale (rituel simple) : ajuster rapidement une dynamique de groupe

- Transformation institutionnelle → rotule institutionnelle + sociale : modifier les structures ET les pratiques

- Restauration après saturation → rotule corporelle : revenir à l’incarnation quand la technique a échoué

Règle pragmatique : Plus le contexte est complexe ou dégradé, plus il faut revenir vers des rotules incarnées, proches du paradigme zazen.

IV. Diagnostiquer une rotule : méthode pratique

4.1 Les cinq questions du diagnostic rotule

Pour identifier la rotule dans une situation donnée, appliquer cette grille :

|

Question |

Ce qu’on cherche |

Exemple (burnout professionnel) |

|

1. Quelle est la poussée ? |

L’impulsion, la tension, ce qui met en mouvement |

Charge de travail, attentes de performance |

|

2. Par où ça passe ? |

Le point de configuration, ce qui transforme la poussée en action possible |

Rapport au travail, posture “je dois tout gérer”, incapacité à déléguer |

|

3. Quel flux en résulte ? |

Les effets observables, les circulations |

Fatigue → baisse de qualité → culpabilité → surcompensation → aggravation |

|

4. Où sont les boucles ? |

Les rétroactions, comment le flux revient modifier la rotule |

La culpabilité (flux) renforce la posture “je dois tout gérer” (rotule) |

|

5. La rotule est-elle ajustable ? |

Peut-on la modifier ? Comment ? |

Oui : apprendre à déléguer, ritualiser la déconnexion, redéfinir “travail bien fait” |

Critère de validation : Si ajuster ce point transforme significativement le flux, c’est bien une rotule décisive.

4.2 Reconnaître une rotule défaillante

Une rotule peut dysfonctionner de trois manières :

|

Dysfonctionnement |

Symptôme |

Exemple |

|

Blocage |

La rotule est trop rigide, elle empêche la circulation |

Règlement bureaucratique qui paralyse l’initiative |

|

Dissolution |

La rotule est trop lâche, elle ne stabilise pas |

Absence de cadre en pédagogie, consignes floues |

|

Déformation |

La rotule transforme dans un sens non souhaitable |

Évaluation qui produit de la compétition au lieu de coopération |

Principe d’intervention : On n’agit pas directement sur la poussée (souvent non maîtrisable) ni sur le flux (trop diffus), mais on ajuste la rotule.

4.3 Critères d’une rotule bien configurée

Une rotule fonctionne bien quand elle réunit ces caractéristiques :

1. Perceptibilité : on peut l’identifier, la nommer, la localiser

2. Ajustabilité : elle peut être modifiée sans tout reconstruire

3. Stabilité dynamique : elle tient dans la durée mais reste souple

4. Transformation qualitative : elle ne transmet pas à l’identique, elle reconfigure

5. Perméabilité : elle laisse passer le flux et se laisse informer par lui

6. Parcimonie : elle fait le minimum nécessaire (pas de sur-ingénierie)

V. Applications détaillées par domaine

5.1 Pédagogie : rotules de l’apprentissage

Rotule 1 : La consigne

- Poussée : intention pédagogique du professeur, besoin de comprendre de l’élève

- Rotule : formulation de la consigne (orale, écrite, démontrée)

- Flux : compréhension effective, action de l’élève, questions, malentendus

Rotule défaillante : consigne floue → incompréhension → décrochage

Ajustement :

- Rituel de reformulation (“qui peut redire avec ses mots ?”)

- Exemple concret avant la consigne générale

- Vérification par le geste (montrer ce qu’on a compris)

Rotule 2 : La disposition spatiale

- Poussée : arrivée des élèves (états dispersés)

- Rotule : organisation de l’espace (cercle, îlots, rangées)

- Flux : qualité d’attention, type d’interactions, dynamique de groupe

Exemple d’ajustement :

- Passer de rangées (attention frontale) à îlots (coopération) selon la tâche

- Espace de “retrait” pour élèves en surcharge attentionnelle

Rotule 3 : Le rituel d’entrée

- Poussée : agitation, préoccupations extérieures

- Rotule : silence de 30 secondes, debout, yeux fermés, respiration

- Flux : présence disponible, écoute possible

Propriétés : rotule corporelle, zazen-like, non-discursive

5.2 Organisation : rotules institutionnelles

Rotule 1 : Le middle management

- Poussée : décisions stratégiques de la direction

- Rotule : managers intermédiaires (traduisent, adaptent, font remonter)

- Flux : actions effectives des équipes, résultats, remontées terrain

Diagnostic de défaillance :

- Rotule saturée : managers surchargés → information bloquée

- Rotule déformante : traduisent mal → incompréhension mutuelle direction/terrain

Ajustement :

- Réduire la charge administrative des managers (rotule allégée)

- Former à la traduction bidirectionnelle (rotule qualifiée)

- Créer des espaces de régulation (rotule ajustable)

Rotule 2 : La réunion

- Poussée : besoin de coordination, décisions à prendre, tensions à réguler

- Rotule : format de la réunion (ordre du jour, tour de parole, durée, lieu)

- Flux : décisions effectives, clarté partagée, motivation ou épuisement

Exemple de rotule zazen-like :

- Pause silence de 2 minutes en cas de tension (rotule corporelle d’urgence)

- Tour de parole régulé (rotule sociale simple)

- Check-in/check-out (rotule attentionnelle)

5.3 Santé : rotules psycho-corporelles

Rotule 1 : Le système immunitaire

- Poussée : virus, bactérie, agent pathogène

- Rotule : système immunitaire (ne “transmet” pas le virus, le **reconfigure** en information ou pathologie)

- Flux : guérison rapide, forme longue, immunité acquise, inflammation chronique

Transformation qualitative :

Le système immunitaire ne laisse pas passer le virus tel quel : il le traduit soit en apprentissage immunologique (mémoire), soit en réaction inflammatoire (symptômes).

Facteurs de qualité de la rotule : nutrition, repos, stress, exposition antérieure

Rotule 2 : La posture face à la douleur

- Poussée : douleur physique ou psychique

- Rotule : posture attentionnelle (observation, acceptation, lutte, évitement)

- Flux : intensification ou apaisement, chronicisation ou intégration

Ajustement (pratique infractale) :

Au lieu de “combattre” (rotule de lutte) ou “fuir” (rotule d’évitement), installer une rotule d’observation incarnée :

- Porter attention à la sensation sans jugement

- Respirer avec la douleur

- Laisser le flux se transformer qualitativement (approfondissement)

5.4 Écologie : rotules socio-techniques

Rotule 1 : La tarification carbone

- Poussée : nécessité de réduire les émissions

- Rotule : prix du carbone (taxe, marché, quota)

- Flux : changements comportementaux (mobilité, consommation), innovations techniques, réorganisations économiques

Transformation :

La rotule ne “transmet” pas la contrainte écologique telle quelle, elle la traduit en signal économique qui reconfigure les arbitrages.

Qualité de la rotule : niveau du prix (trop faible = inefficace, trop brutal = rejet social), redistribution, accompagnement

Rotule 2 : Le compteur individuel

- Poussée : consommation énergétique collective

- Rotule : dispositif de mesure individuelle (compteur intelligent, affichage temps réel)

- Flux : prise de conscience, ajustements comportementaux, économies réelles

Propriétés : rotule technique + cognitive (la visibilité transforme le rapport à la consommation)

5.5 Pratique personnelle : rotules intérieures

Rotule 1 : La posture corporelle face à un problème

Exercice de diagnostic :

1. Identifier un problème récurrent (conflit, procrastination, anxiété)

2. Observer comment je me tiens physiquement quand ce problème se présente

- Épaules crispées ? Respiration bloquée ? Regard fuyant ?

1. C’est la rotule corporelle actuelle (souvent défaillante)

2. Ajuster : relâcher les épaules, respirer amplement, regard stable

3. Observer le changement de flux (pensée, émotion, possibilité d’action)

Principe : La rotule corporelle **n’est pas décorative**, elle configure réellement les possibles cognitifs et émotionnels.

Rotule 2 : Le rituel de transition

- Poussée : passage d’une activité à une autre (travail → maison, tâche → repos)

- Rotule défaillante : transition brutale → agitation persistante

- Rotule ajustée : micro-rituel (5 minutes de marche, 3 respirations conscientes, geste symbolique)

- Flux : présence restaurée, disponibilité pour la suite

VI. La rotule comme lieu des fragilités et des possibles

6.1 Pourquoi la rotule est fragile

La rotule porte une triple contrainte :

1. Tenir (stabiliser le flux)

2. Laisser passer (ne pas bloquer)

3. Transformer (reconfigurer qualitativement)

Cette triple exigence crée trois vulnérabilités correspondantes :

|

Contrainte |

Fragilité |

Symptôme |

|

Tenir |

Rigidification |

La rotule se fige, devient règle morte, bureaucratie |

|

Laisser passer |

Dissolution |

Absence de structure, tout glisse sans s’inscrire |

|

Transformer |

Déformation |

La rotule transforme dans un sens non souhaitable |

Exemples :

- Règlement scolaire trop strict (rigidification) → créativité étouffée

- Absence de cadre en classe (dissolution) → anxiété, confusion

- Notation compétitive (déformation) → apprentissage devient course au chiffre

6.2 Pourquoi la rotule est le lieu d’intervention privilégié

Précisément parce que c’est le point de transformation c’est là qu’on peut agir efficacement.

Principe kernésique fondamental :

On ne peut pas contrôler directement la poussée (elle est germinative, non maîtrisable).

On ne peut pas contrôler entièrement le flux (il traverse les échelles, rétroagit, diverge).

Mais on peut ajuster la rotule.

Stratégie d’intervention :

1. Diagnostiquer : où est la rotule ? (question 2 de la méthode)

2. Évaluer : fonctionne-t-elle ? (blocage, dissolution, déformation ?)

3. Ajuster : comment la modifier minimalement pour transformer le flux ?

4. Observer : quelles rétroactions ? Le flux revient-il informer la rotule ?

5. Réajuster : itération, non solution définitive

Exemple comparatif :

|

Approche classique |

Approche kernésique |

|

“L’élève ne travaille pas” (blâme la poussée) |

“Quelle rotule permettrait qu’il travaille ?” |

|

“Les gens ne changent pas” (fatalisme sur le flux) |

“Quelle rotule rendrait le changement possible ?” |

|

“Il faut plus de moyens” (ajout de facteurs) |

“Quelle rotule existante peut-on ajuster ?” |

6.3 La rotule comme point de réversibilité

Un phénomène remarquable : une rotule peut basculer du dysfonctionnement à la fluidité par un ajustement minimal.

Exemples :

1. En pédagogie :

- Rotule défaillante : “Lisez le chapitre 3 pour demain”

- Ajustement minimal : “Lisez le chapitre 3 et notez UNE phrase qui vous interpelle”

- Résultat : passage de l’injonction vide à l’engagement actif

2. En organisation :

- Rotule défaillante : réunion sans cadre → 2h de confusion

- Ajustement minimal : “Tour de parole de 2 min chacun, chronomètre visible”

- Résultat : efficacité + implication

3. En pratique personnelle :

- Rotule défaillante : rumination allongé dans le noir

- Ajustement minimal : s’asseoir, dos droit, lumière douce, 5 respirations

- Résultat : décantation, possibilité de penser autrement

Principe : La rotule est un point de bifurcation : un petit changement de configuration peut produire un grand changement de flux.

•Rotule proche de 0% ou 100% d’efficacité → probable bifurcation

•Flux central au système → probable bifurcation

•Tension accumulée (poussée forte bloquée) → probable bifurcation

VII. Enjeux théoriques et extensions

7.1 La rotule comme concept original

La rotule kernésique n’est réductible à aucun concept préexistant, car elle articule simultanément :

|

Dimension |

Spécificité kernésique |

|

Ontologique |

Point où l’émergence (éclosophie) se stabilise sans se figer |

|

Dynamique |

Lieu de transformation qualitative, pas simple transmission |

|

Systémique |

Nœud de rétroaction, pas simple relais |

|

Pratique |

Levier d’intervention, pas facteur parmi d’autres |

|

Incarnée |

Expérientiellement accessible (zazen paradigme) |

Positionnement théorique :

- vs. Latour (médiateur) : la rotule ne traduit pas seulement, elle stabilise et rétroagit

- vs. Simondon (transduction) : la rotule ne propage pas une structure, elle configure des possibles

- vs. Deleuze (agencement) : la rotule n’est pas seulement agencée, elle tient une tension vivante

- vs. systémique classique (feedback) : la rotule ne régule pas seulement, elle transforme qualitativement

7.2 Rotule et causalité

L’identification de la rotule transforme radicalement la question causale.

Causalité classique :

“A cause B” → recherche de LA cause

Causalité kernésique :

“A (poussée) passe par R (rotule) qui configure B (flux), lequel rétroagit sur R et requalifie A”

Conséquences :

1. Fin de la recherche du coupable : pas d’agent unique, mais configuration P-R-F

2. Pluralité des causalités : selon la rotule activée, même poussée → flux différent

3. Responsabilité distribuée : agir, c’est ajuster les rotules (pluriel)

4. Causalité infractale : approfondissement qualitatif (pas seulement propagation)

Exemple (crise financière 2008) :

|

Lecture classique |

Lecture kernésique |

|

“Qui est responsable ?” |

“Quelles rotules ont configuré la crise ?” |

|

Banquiers cupides, régulateurs incompétents |

Produits opaques (rotule technique), agences de notation (rotule informationnelle), modèles mathématiques (rotule cognitive), incitations perverses (rotule institutionnelle) |

|

Punir les coupables |

Ajuster les rotules : transparence, régulation, révision des modèles |

|

7.3 Extension : rotules fractales et infractales

La rotule ne fonctionne pas qu’à une échelle. On peut observer :

A. Rotules fractales : même structure P-R-F à plusieurs échelles

Exemple (sobriété énergétique) :

|

Échelle |

Poussée |

Rotule |

Flux |

|

Micro (individu) |

Conscience écologique |

Gestes quotidiens, équipements |

Réduction consommation |

|

Méso (entreprise) |

Contraintes réglementaires |

Politiques internes, formation |

Efficacité énergétique |

|

Macro (État) |

Objectifs climatiques |

Lois, tarification, subventions |

Transformation systémique |

Principe fractal : Les rotules de chaque échelle doivent être coordonnées (même logique, ajustement spécifique).

B. Rotules infractales : approfondissement qualitatif

Au lieu de se propager dans l’espace-temps, le flux s’approfondit, se densifie, transforme qualitativement la relation à l’expérience.

Exemple (traversée d’épreuve) :

- Poussée : événement douloureux

- Rotule infractale : pratique d’observation incarnée, symbolisation, écriture

- Flux infractal : l’épreuve n’est ni “surmontée” ni “oubliée”, elle devient **matériau de transformation intérieure**

Différence avec la résilience :

- Résilience : “retrouver l’état antérieur” ou “s’adapter”

- Infractalité : “transformer la qualité même de son flux d’existence”

Propriété : Les rotules infractales sont typiquement zazen-like (incarnées, non-discursives, éclosophiques).

7.4 Rotule et temporalité

La rotule opère dans des temporalités différentes selon sa nature :

|

Type de rotule |

Temporalité |

Exemple |

|

Corporelle |

Immédiate (secondes, minutes) |

Ajuster sa respiration en situation de stress |

|

Sociale |

Courte à moyenne (heures, jours) |

Instaurer un rituel d’équipe |

|

Cognitive |

Moyenne (semaines, mois) |

Intégrer une nouvelle grille de lecture |

|

Institutionnelle |

Longue (mois, années) |

Réformer un règlement, une structure |

Conséquence pratique :

En situation d’urgence, privilégier les rotules corporelles (ajustables immédiatement).

Pour transformation profonde, combiner rotules de différentes temporalités :

- Court terme : rotules corporelles et sociales (créer les conditions)

- Moyen terme : rotules cognitives (changer les cadres de pensée)

- Long terme : rotules institutionnelles (inscrire dans la durée)

VIII. Protocole d’usage : devenir praticien de la rotule

8.1 Formation de base : cultiver l’attention rotulaire

Étape 1 : Entraînement fondamental (rotule corporelle)

Pratiquer une forme zazen-like régulièrement (quotidien si possible) :

- Assise silencieuse 10-20 minutes

- Ou marche lente

- Ou Qi Gong simple

Objectif : développer la capacité à sentir une rotule (dans son corps, dans une situation).

Étape 2 : Observation analytique

Choisir un contexte familier (classe, réunion, routine personnelle) et :

1. Identifier la poussée (qu’est-ce qui met en mouvement ?)

2. Repérer la rotule (par où ça passe vraiment ?)

3. Observer le flux (quels effets ?)

4. Noter les rétroactions (comment le flux revient modifier la rotule ?)

Exercice concret : tenir un “journal de rotules” pendant 2 semaines.

Étape 3 : Intervention minimale

Sur une situation où la rotule est défaillante :

- Ajuster UN SEUL paramètre

- Observer les effets

- Réajuster si nécessaire

Principe de parcimonie : ne pas tout changer, ajuster finement.

8.2 Grille d’analyse complète

Pour analyser une situation complexe :

|

Étape |

Questions |

Outils |

|

1. Cartographie |

Quelles sont toutes les poussées en jeu ? |

Liste exhaustive |

|

2. Identification |

Quelles rotules potentielles ? |

Typologie des 6 types |

|

3. Évaluation |

Lesquelles sont défaillantes ? (blocage, dissolution, déformation) |

Diagnostic des 3 dysfonctionnements |

|

4. Priorisation |

Quelle rotule ajuster en premier ? |

Critères : accessibilité, effet de levier, temporalité |

|

5. Ajustement |

Comment modifier minimalement ? |

Protocole d’intervention minimale |

|

6. Observation |

Quels effets ? Quelles rétroactions ? |

Documentation sur 1-4 semaines |

|

7. Réajustement |

Affiner, corriger, stabiliser |

Itérations successives |

8.3 Erreurs fréquentes et pièges

|

Erreur |

Description |

Correction |

|

Sur-intervention |

Vouloir tout changer en même temps, multiplier les ajustements |

Ajuster UNE rotule à la fois, observer, puis passer à la suivante |

|

Confusion facteur/rotule |

Prendre un simple facteur pour une rotule |

Vérifier : y a-t-il transformation qualitative ? Stabilisation ? Rétroaction ? |

|

Fétichisation de la rotule |

Croire qu’une rotule est “la solution” définitive |

Comprendre que les rotules doivent être réajustées continuellement |

|

Impatience |

Attendre des résultats immédiats sur des rotules à temporalité longue |

Adapter ses attentes à la temporalité propre à chaque type de rotule |

|

Abstraction |

Rester dans l’analyse sans incarnation |

Toujours commencer par une pratique corporelle (zazen-like) |

|

Rigidification |

La rotule ajustée devient elle-même rigide avec le temps |

Installer des moments de révision réguliers |

|

Oubli des rétroactions |

Ajuster sans observer comment le flux revient modifier la rotule |

Documenter systématiquement les effets retour |

|

Universalisation |

Croire qu’une rotule qui fonctionne dans un contexte marchera partout |

Adapter chaque rotule à son contexte spécifique |

8.4 Critères d’expertise

Un praticien kernésique confirmé manifeste ces capacités :

Niveau 1 : Perception

- Identifie spontanément les rotules dans une situation

- Distingue rapidement rotule/facteur/flux

- Sent corporellement où “ça bloque” ou “ça circule”

Niveau 2 : Diagnostic

- Évalue la nature du dysfonctionnement (blocage/dissolution/déformation)

- Détermine le type de rotule impliqué (corporelle/technique/sociale/etc.)

- Anticipe les rétroactions probables

Niveau 3 : Intervention

- Ajuste avec parcimonie (intervention minimale efficace)

- Adapte la temporalité de l’intervention au type de rotule

- Coordonne plusieurs rotules sur différentes échelles (fractale)

Niveau 4 : Transmission

- Enseigne à d’autres à percevoir les rotules

- Crée de nouveaux dispositifs rotulaires adaptés

- Maintient la dimension éclosophique (évite la technicisation excessive)

IX. Questions ouvertes et chantiers de recherche

9.1 Limites actuelles du concept

Question 1 : Peut-on toujours identifier UNE rotule claire ?

Dans certains systèmes très complexes, il peut y avoir :

- Plusieurs rotules en parallèle (non hiérarchisées)

- Des rotules enchevêtrées (difficiles à démêler)

- Des rotules émergentes (qui n’existaient pas au départ)

Piste de travail : développer une notation pour les configurations multi-rotules.

Question 2 : Comment distinguer rigoureusement une rotule d’un simple “point de passage” ?

Critère actuel : transformation qualitative + stabilisation + rétroaction.

Mais dans certains cas, la frontière reste floue.

Piste de travail : affiner les critères opératoires, multiplier les études de cas contrastées.

Question 3 : Y a-t-il des domaines où le concept de rotule ne s’applique pas ou mal ?

Candidats possibles :

- Physique fondamentale (causalité purement mécanique ?)

- Logique formelle (déduction nécessaire ?)

- Certains phénomènes purement aléatoires ?

Piste de travail : tester les limites d’application, assumer les domaines de non-pertinence.

9.2 Extensions théoriques à développer

A. Rotule et émergence

Comment penser l’émergence d’une nouvelle rotule (qui n’était pas planifiée) ?

Exemple : Dans un mouvement social, l’assemblée générale devient rotule alors qu’elle n’était pas prévue comme telle initialement.

Question : Peut-on anticiper ou favoriser l’émergence de bonnes rotules ?

B. Rotule et échelles temporelles longues

Comment fonctionnent les rotules dans les phénomènes historiques de très longue durée (siècles) ?

Exemple : L’imprimerie comme rotule de transformation des modes de pensée (Poussée : besoin de diffusion du savoir → Rotule : imprimerie → Flux : Réforme, sciences modernes, opinion publique).

Question : Les rotules historiques obéissent-elles aux mêmes principes que les rotules à échelle humaine ?

C. Rotule et non-humain

Le concept s’applique-t-il aux systèmes vivants non humains (écosystèmes, sociétés animales) ?

Exemple : Une espèce-clé (keystone species) fonctionne-t-elle comme rotule écosystémique ?

Question :** Faut-il adapter le concept ou est-il directement transposable ?

9.3 Chantiers d’application pratique

A. Pédagogie

- Cartographier systématiquement les rotules d’une séquence d’enseignement

- Former les enseignants au diagnostic rotulaire en temps réel

- Créer un répertoire de rotules pédagogiques ajustables

B. Organisations

- Développer un audit kernésique des organisations (identifier les rotules critiques)

- Former les managers à la régulation rotulaire

- Concevoir des dispositifs organisationnels explicitement comme rotules

C. Santé et thérapie

- Identifier les rotules psychocorporelles dans les parcours de soin

- Former les thérapeutes aux ajustements rotulaires (plutôt qu’aux protocoles rigides)

- Développer des pratiques infractales (approfondissement qualitatif) en complément des approches techniques

D. Politiques publiques

- Analyser les échecs de politiques publiques comme dysfonctionnements rotulaires

- Concevoir des interventions publiques centrées sur l’ajustement des rotules sensibles

- Coordonner les rotules multi-échelles (local/national/international)

E. Écologie et transition

- Identifier les rotules socio-techniques de la transition énergétique

- Travailler sur les rotules comportementales (au-delà de l’information)

- Penser les rotules à temporalités multiples (court/moyen/long terme)

X. Synthèse conclusive

10.1 Ce qu’est la rotule kernésique

Définition condensée :

La rotule kernésique est le point de configuration où une poussée se transforme qualitativement en flux soutenable, tout en restant perméable aux rétroactions qui viennent l’ajuster.

Ses trois fonctions constitutives :

1. Transformation (reconfiguration qualitative)

2. Stabilisation (rendre le flux possible et durable)

3. Rétroaction (être modifiée par le flux qu’elle a configuré)

Son double statut :

- Lieu de fragilité (peut bloquer, se dissoudre, déformer)

- Lieu d’intervention (levier principal d’action)

10.2 Pourquoi ce concept est nécessaire

La rotule comble un vide théorique et pratique :

Sur le plan théorique :

- Les théories de la causalité classiques (linéaires) ignorent la transformation qualitative

- Les théories de la complexité (systémiques) décrivent les flux mais négligent les points de stabilisation configurants

- Les approches processuelles (Whitehead, Simondon) pensent la transformation mais moins la localisation opératoire

La rotule articule ces dimensions : transformation + stabilisation + localisation + rétroaction.

Sur le plan pratique :

- Face à un problème complexe, on ne sait souvent pas “par où commencer”

- On accumule des facteurs sans hiérarchie d’intervention

- On agit sur les symptômes (flux) ou on blâme les causes (poussée) sans toucher le point de transformation

La rotule répond : “Voici où agir, voici comment ajuster.”

10.3 Les niveaux d’usage

Le concept de rotule peut être mobilisé à différents niveaux de profondeur :

Niveau 1 : Outil heuristique simple

- “Où est la rotule ?” comme question de décentrement

- Permet de sortir du “chercher la cause” pour “cartographier les passages”

- Accessible immédiatement, sans formation longue

Niveau 2 : Méthode d’analyse

- Grille complète (§ 8.2) pour diagnostiquer et intervenir

- Typologie des rotules (§ III)

- Protocole d’ajustement progressif

Niveau 3 : Pratique incarnée

- Formation à l’attention rotulaire (zazen-like)

- Capacité à sentir corporellement les blocages/circulations

- Expertise dans l’ajustement fin, en temps réel

Niveau 4 : Recherche et développement

- Extensions théoriques (§ 9.2)

- Création de nouveaux dispositifs rotulaires

- Contribution à l’élaboration du corpus kernésique

Principe : On peut commencer au niveau 1 et progresser, ou entrer directement par la pratique (niveau 3).

10.4 La rotule comme cœur opérationnel de Kernésis

Si Kernésis se structure en Poussée–Rotule–Flux :

- Poussée (Éclosophie) : dimension ontologique, germinative, fondatrice

- Flux (Flux Intégral) : dimension systémique, régulatrice, multi-échelles

- Rotule : dimension **opératoire**, point d’articulation ET d’intervention

Formule :

Sans la rotule, Kernésis serait une philosophie intéressante mais peu actionnable.

Avec la rotule, Kernésis devient une grammaire de l’action juste.

10.5 La rotule comme concept vivant

La rotule n’est pas un concept figé. Elle est elle-même soumise aux dynamiques qu’elle décrit :

- Poussée : découverte originelle (zazen)

- Rotule : formalisations successives, ce texte en fait partie

- Flux : usages multiples, retours d’expérience, ajustements

Ce texte est donc une rotule : il configure la transmission du concept, il stabilise provisoirement un savoir, il sera ajusté par les rétroactions (critiques, applications, extensions).

Invitation :

Ce document n’est pas un aboutissement mais un point de passage. La rotule kernésique ne se comprend pleinement que dans l’usage, l’ajustement, la pratique.

Annexes pratiques

Annexe A : Kit de démarrage rapide

Pour commencer à pratiquer l’approche rotulaire dès aujourd’hui :

1. Choisir une situation récurrente problématique (personnelle ou professionnelle)

2. Appliquer les 3 questions minimales :

- Quelle est la poussée ? (ce qui met en mouvement, la tension)

- Par où ça passe ? (le point de configuration, la rotule actuelle)

- Quel flux en résulte ? (les effets observables)

3. Diagnostiquer la rotule :

- Est-elle bloquée (trop rigide) ?

- Est-elle dissoute (trop lâche) ?

- Est-elle déformante (transforme dans un mauvais sens) ?

4. Ajuster minimalement :

- Changer UN SEUL paramètre de la rotule

- Observer pendant une semaine

- Noter les effets

5. Réajuster ou stabiliser

Annexe B : Glossaire des rotules types

Rotule corporelle : Dispositif postural, gestuel, respiratoire (ex : posture assise, geste d’accueil, respiration régulée)

Rotule technique : Outil matériel ou logiciel (ex : carnet de bord, logiciel de gestion, instrument de mesure)

Rotule sociale : Règle collective, rituel, norme partagée (ex : tour de parole, rituel d’équipe, code de conduite)

Rotule cognitive : Cadre de pensée, méthode intellectuelle (ex : grille d’analyse, questionnement socratique, modèle mental)

Rotule institutionnelle : Structure organisationnelle, procédure formalisée, loi (ex : règlement, organigramme, protocole décisionnel)

Rotule hybride : Combinaison de plusieurs types (ex : dispositif pédagogique = espace + rituel + outil + posture)

Rotule zazen-like : Rotule incarnée, éclosophique, non-discursive, réunissant les 6 propriétés paradigmatiques

Rotule fractale : Même structure P-R-F déployée à plusieurs échelles coordonnées

Rotule infractale : Rotule permettant l’approfondissement qualitatif plutôt que l’extension spatiale

Annexe C : Bibliographie kernésique

Textes fondateurs :

- Éclosophie : ontologie de l’émergence

- Flux Intégral : système de régulation incarnée

- Genèse de Kernésis : de zazen à la structure P-R-F

Textes d’application :

- Causalité kernésique : une synthèse pédagogique

- La rotule kernésique : concept, typologie, applications [ce présent document]

Prolongements suggérés :

- Études de cas détaillées par domaine (pédagogie, organisation, santé, écologie)

- Protocoles d’intervention rotulaire

- Formation à l’attention kernésique

- Dialogues avec les disciplines constituées (sciences cognitives, sociologie, philosophie processuelle)

Annexe D : Schémas de synthèse

Schéma 4 : Dysfonctionnements rotulaires

BLOCAGE DISSOLUTION DÉFORMATION

(trop rigide) (trop lâche) (mauvais sens)

▓▓▓ ░░░ ⚡↯⚡

Rien ne passe Tout glisse Transforme mal

Schéma 5 : Intervention rotulaire

1. DIAGNOSTIC 2. AJUSTEMENT 3. OBSERVATION

Où est la rotule? Modifier 1 paramètre Noter effets

↓ ↓ ↓

Quel dysfonctionnement? Minimalement Rétroactions?

↓ ↓ ↓

Quel type? Tester Réajuster