Visualisation topographique des résistances d’apprentissage dans une classe et questions circulaires pédagogiques

Présentation du graphique

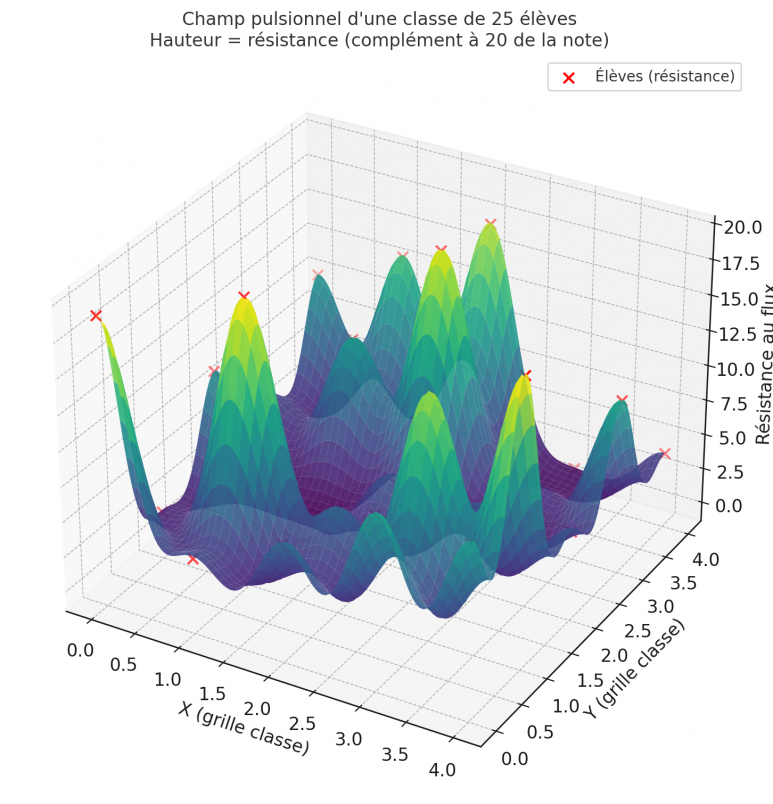

Le graphique représente une classe de 25 élèves disposés sur un quadrillage.

- Chaque élève est associé à une note sur 20.

- La résistance est calculée comme le complément à 20 (ex. note 12 → résistance 8).

- La surface 3D obtenue traduit la distribution des résistances :

- Les bosses indiquent les élèves qui offrent la plus grande résistance au flux d’apprentissage (faibles notes).

- Les creux correspondent aux élèves qui présentent peu de résistance (notes élevées).

Intérêt de la visualisation

- Lecture collective : permet de voir d’un coup d’œil la répartition des résistances dans la classe, au lieu de se limiter à une liste de notes individuelles.

- Repérage de structures : on identifie rapidement si les résistances sont isolées (pics individuels), groupées (crêtes), ou dispersées.

- Outil de diagnostic : facilite la détection des zones à risque (élèves ou groupes d’élèves nécessitant un soutien ciblé).

Possibilités induites

- Planification pédagogique : orienter l’attention et les ressources de l’enseignant vers les zones de résistance les plus marquées.

- Suivi temporel : répéter la visualisation après chaque évaluation pour mesurer l’évolution du « relief » (réduction ou déplacement des résistances).

- Comparaison entre classes : comparer les surfaces générées dans plusieurs groupes pour identifier des tendances globales ou des différences structurelles.

- Outil de communication : rendre visible aux élèves ou aux collègues l’état collectif d’une classe, pour stimuler la discussion sur les difficultés et les progrès.

Cette visualisation ne remplace pas l’analyse qualitative des apprentissages, mais elle fournit un complément objectif et global qui peut guider des décisions pédagogiques concrètes.

Ce que cela induit chez l’enseignant (effets immédiats)

- Focalisation structurelle plutôt qu’individuelle

Vous ne cherchez plus « qui a tort », mais où le flux se bloque (pics/crêtes) et par où il passe (vallées/ponts).

→ Décisions moins morcelées, plus ciblées. - Objectifs locaux clairs

À chaque micro-séquence, un seul objectif : abaisser un pic, ouvrir une vallée, relier deux zones.

→ Moins d’actions dispersées, plus d’impact. - Cartographie mentale révisable en continu

Vous maintenez une carte simple (3 pics, 1 crête, 1 vallée) et vous la mettez à jour toutes les 3–5 minutes.

→ Pilotage par boucles courtes (observer → agir → vérifier).

Routine d’usage (sans outil, en temps contraint)

Toutes les 3–5 minutes :

- Scan 15 s : repérer 1 pic (élève/groupe qui résiste), 1 liaison manquante (trou), 1 vallée (élèves appuis).

- Choix 10 s : décider un levier : abaisser / relier / exploiter.

- Action 60–120 s (voir mapping ci-dessous).

- Vérif 15 s : deux indicateurs rapides :

- Co-orientation ↑ (plus d’élèves sur la tâche ?)

- Tension ↓ (moins d’interruptions / appels à l’ordre ?)

Si oui → poursuivre ; sinon → changer de levier au cycle suivant.

Mapping “relief → action” (règles décisionnelles)

- Pic isolé (1 élève bloque)

→ Canaliser sans frontal : rôle périphérique (scribe/gardien du temps) ou binôme-relais ou « question circulaire express » qui passe par lui (il relaie la question s’il ne répond pas).

But : qu’il devienne point de passage, pas mur. - Crête (plusieurs résistances alignées)

→ Couper la barrière : consigne croisée (groupes mixtes qui s’échangent une question), tirage pair-à-pair à travers la crête, production alternée (A ↔ B).

But : créer ponts transversaux. - Trou topologique (sous-groupe déconnecté)

→ Connecter : « chaque groupe formule 1 question à poser à l’autre » ; désigner un passeur.

But : réintégrer au réseau. - Vallée dominante (quelques élèves très fluides)

→ Exploiter comme appui : leur faire formuler l’étape/canevas, puis déléguer la relance à un pair moins fluide.

But : diffusion sans recentralisation. - Point de forte courbure prof-élève (tout revient à vous)

→ Désaturer : règle « pair d’abord » (rebond vers un camarade avant vous) ou travail en binômes 2 minutes, puis reprise collective.

But : abaisser la dépendance au pôle enseignant.

Placement et gestes de conduite

- Se déplacer vers les “sellés” (zones charnières entre une vallée et une crête) plutôt que camper sur le pic : votre présence baisse la tension locale et garde vue sur deux zones.

- Regard balayant en M (tableau → vallée → crête → autre vallée) toutes les 2–3 minutes : mini-scan visuel systématique.

- Consigne sobre, temps court (≤ 2 min) : micro-leviers, pas de grands chambardements.

Indicateurs minimaux (pour piloter sans outil)

Tenez 4 compteurs discrets (mentalement ou en marge) :

- Participation large (nb d’élèves activés sur 5 min).

- Interruptions (tension).

- Rebonds pair→pair (circulation).

- Élèves “au bord” (silence total).

Si « participation large ↑ » et « interruptions ↓ » après votre geste → continuez. Sinon → changez de levier au cycle suivant.

Formats “express” prêts à poser (30–120 s)

- Question circulaire express (≤ 2 min) : réponse → “formule une question voisine et adresse-la à …” ; si destinataire ne sait pas, il transmet la même question à un pair.

Effet : circulation immédiate, pic transformé en relais. - Pont croisé (2 min) : deux groupes s’échangent 1 question ; chacun répond à la question de l’autre.

Effet : casse une crête / ferme un trou. - Rôle périphérique instantané (30 s) : confier au “pic” un micro-rôle (scribe, minuteur, rapporteur).

Effet : inclusion sans frontal.

Usage après séance (sans graphique)

- Photo mentale du relief (3 items) : 1 pic, 1 crête/route, 1 vallée-appui.

- Action suivante : planifier un pont et un rôle pour la prochaine séance ; rien de plus.

En bref : imaginer la surface 3D (sans la dessiner) donne un fil de conduite opérationnel : repérer un motif de relief, appliquer le levier associé, vérifier en 90 secondes si la circulation s’améliore, puis ajuster. C’est un cadre décisionnel pour agir vite, avec des gestes courts, et transformer la dynamique sans alourdir le cours.

Questions circulaires pédagogiques

1. Contexte

Le champ de la pédagogie a largement étudié le questionnement comme outil d’apprentissage. Trois grandes familles se distinguent :

- Reciprocal Peer Questioning (King, 1990) : les élèves posent des questions à partir d’un contenu et échangent en groupe.

- Dialogic Teaching (Alexander, 2018) : l’enseignant orchestre un dialogue multivocal pour approfondir la compréhension.

- Communities of Inquiry (Goos, 2004 ; Philosophy for Children) : les élèves construisent collectivement du sens à travers un dialogue guidé par l’enseignant-facilitateur.

Ces approches partagent une valorisation de l’élève comme acteur actif du savoir, mais elles maintiennent un rôle régulateur de l’enseignant.

2. Apport du concept « Questions circulaires pédagogiques »

Le dispositif innove en introduisant une règle organisationnelle radicale :

- L’enseignant initie l’activité (question ou consigne).

- L’élève répond, puis pose à son tour une nouvelle question à un pair.

- La chaîne se poursuit sans retour systématique vers l’enseignant.

- L’enseignant reste observateur silencieux, assurant uniquement la sécurité du cadre.

3. Originalité théorique

- Horizontalité intégrale : disparition du pivot enseignant → flux autonome.

- Automatisation du questionnement : la règle circulaire garantit la continuité même sans intervention extérieure.

- Inclusion mécanique : même les élèves en difficulté participent en relayant la question.

- Évaluation par les traces : l’analyse des questions produites renseigne sur la compréhension collective, sans test ni correction explicite.

4. Positionnement dans la littérature

|

Approche |

Rôle de l’enseignant |

Dynamique des questions |

Continuité du flux |

Caractère circulaire |

|

Reciprocal Peer Questioning |

Animateur, donne des « stems » de questions |

Élèves génèrent des questions |

Dépend de l’enseignant |

Non |

|

Dialogic Teaching |

Orchestrateur actif du dialogue |

Élèves réagissent et questionnent |

Maintenu par l’enseignant |

Non |

|

Communities of Inquiry |

Facilitateur discret |

Questions partagées en groupe |

Dépend du facilitateur |

Non |

|

Questions circulaires pédagogiques (nouveau) |

Disparaît du flux (observateur) |

Répondre → poser → transmettre |

Garantie par la règle |

Oui (strictement circulaire) |

5. Perspectives de recherche et de publication

- Innovation didactique : proposer ce dispositif comme une variante radicalisée du reciprocal peer questioning.

- Terrain expérimental : tester en classe (mathématiques, langues, sciences) → mesurer :

- engagement,

- qualité des questions,

- répartition de la parole,

- progression métacognitive.

- Ouverture scientifique :

- Peut être relié aux théories de l’apprentissage distribué (Salomon, 1993).

- Proche de la logique d’auto-organisation pédagogique (inspirée de Sugata Mitra et des self-organized learning environments).

- Nouveau cadre d’analyse possible : pédagogie circulatoire.

Conclusion :

Ce concept n’existe pas en l’état. Il peut être présenté comme une innovation originale qui radicalise le questionnement entre pairs en supprimant la dépendance à l’enseignant. Cela ouvre un champ expérimental fertile.