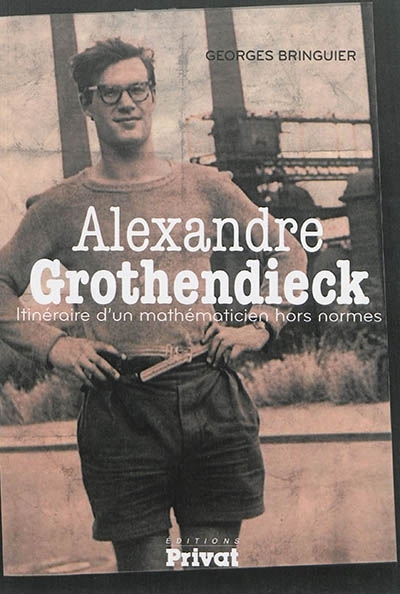

Alexandre Grothendieck - Itinéraire d'un mathématicien hors normes par Georges Bringuier

Je viens de terminer ce livre. Il est passionnant.

Ce livre c'est le récit d'une de ces vies, qui, des bonheurs et des fractures de l'enfance, dessinent le chemin de la passion, du génie et des convictions inaliénables. Sans concession. Il n'est pas question ici de décrire les mathématiques de Grothendieck, hors de portée, même de bon nombre d'experts, mais d'approcher une vie humaine dont le sang qui l'irrigue est fait de mathématiques, de réflexions profondes et de mysticisme. Le livre raconte cette vie, unique et mais aussi universelle, qui prit racine et s'est développée au milieu d'un monde considéré comme violent, bancal, voir irrécupérable. Un monde que le mathématicien tente de redresser mais qui résiste à ses vœux de droiture, de désarmement et de modération. Cette incapacité éloignera définitivement Grothendieck de la compagnie des hommes. Il trouvera la voie des songes et de la méditation solitaire.

La première partie du livre parcourt la biographie du mathématicien. La seconde partie, thématique, nous porte jusqu'à son mysticisme onirique chrétien.

Voici la présentation de l'auteur du livre, Georges Bringuier, inspecteur de l'éducation nationale:

En ce jour de novembre 2014, la petite lueur qui brillait nuit et jour dans l'entrée d'une demeure d'un village isolé de l'Ariège s'est éteinte à jamais. Alexandre Grothendieck vient de rendre son dernier souffle à l'âge de 86 ans. Son nom est peu connu du grand public, pourtant ce fut l'un des plus grands génies des mathématiques du XXe siècle. Ses pairs le situaient au niveau d'Albert Einstein et le considéraient parfois comme l'un des plus grands mathématiciens depuis Euclide.

Fils d'un anarchiste russe, qui a réussi l'exploit d'être condamné par le Tsar puis par Lénine, et d'une journaliste pasionaria allemande, il fondera l'écologie radicale. La médaille Fields lui sera attribuée en 1966.

Alexandre Grothendieck, fut un homme de conviction, pacifiste, antimilitariste et anarchiste.

Comment, pourquoi, un tel génie a-t-il procédé, par étapes successives, à son « enterrement » en se coupant toujours plus du monde des vivants ?

Découvrez quelques extraits du livre: