Le Mensonge, le Relativisme et le Flux Intégral et puis la Vérité

A. Réguler le vrai, intégrer l’incertain, incarner le flux vivant

1. RIACP — Régulation du champ pulsionnel face au mensonge

Le mensonge peut naître :

- soit d’un excès pulsionnel, où l’évitement de la vérité protège un désir ou une peur non régulée ;

- soit d’une stratégie adaptative pathologique, quand la vérité semble invivable.

Le Flux Intégral n’élimine pas le mensonge par normativité morale, mais cherche à réintégrer l’intensité qui le génère : Mentir, c’est souvent dire la vérité d’un flux bloqué autrement.

Fonction fluïenne : dégonfler la pression sous-jacente, fluidifier la parole, remettre en circulation.

2. ICPME — Relativisme et multi-échelles de vérité

Le relativisme, dans sa forme molle, disloque les plans d’intégration :

- il met tout sur le même plan (ce que je crois, ce que je ressens, ce qui est) ;

- il affaiblit la possibilité d’étager les flux, de les articuler à des régimes de validité différenciés.

Le Flux Intégral assume :

- une pluralité des niveaux de lecture du réel (sensible, symbolique, logique, expérientiel…) ;

- une nécessité de cohérence dynamique entre ces niveaux.

Tout n’est pas vrai partout — mais tout peut être lu comme signal d’un flux, à sa juste échelle.

Fonction fluïenne : restaurer une verticalité intégrative, hiérarchiser sans dogmatisme.

3. ▭ Posture-Flux — Dire vrai sans rigidité

La posture fluïenne ne cherche pas à “détruire” le mensonge ni à “refonder la vérité” de manière absolue.

Elle s’aligne pour que la présence parle juste, c’est-à-dire :

- sans forcer ;

- sans fuir ;

- sans se rigidifier dans une version figée du vrai.

La vérité fluïenne est une tension tenue entre sincérité, lucidité, et écoute du vivant.

Fonction fluïenne : ancrage dans une parole vivante, ajustée, non défensive.

4. ✚ Flux-Joie — La résonance du vrai

La vérité qui libère n’est pas une vérité logique, mais une vérité qui fait résonner la joie fluïenne.

La joie n’est pas un critère de vérité universelle, mais un indicateur de justesse existentielle :

- mentir vide ou durcit ;

- dire vrai (quand c’est mûr) dilate, respire, ouvre.

Le corps sait quand on triche avec le flux.

Fonction fluïenne : capter l’effet d’un énoncé sur le vivant ; ajuster la parole à ce qui rend joyeusement plus fluide.

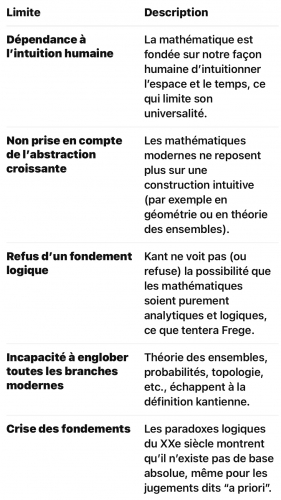

Crible fluïen

Résidu :

→ Le mensonge est un symptôme.

→ Le relativisme est une impasse si les échelles du flux ne sont pas perçues.

→ Le vrai n’est pas un absolu, mais une ligne de flux bien orientée : celle qui fait circuler, intégrer, ajuster et réjouir.

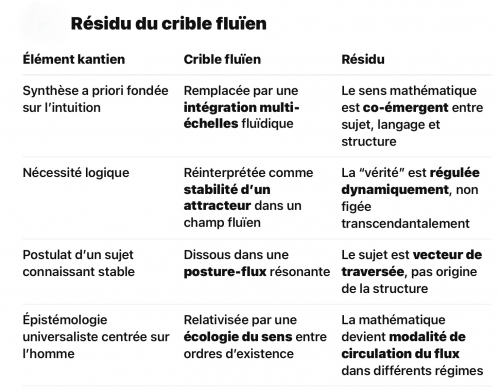

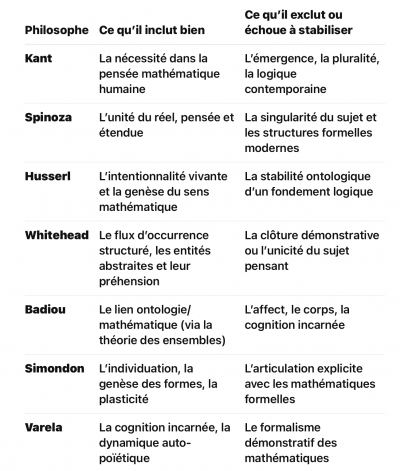

B. Les approches classiques

La lecture fluïenne du mensonge et du relativisme se distingue clairement des approches classiques — philosophiques, morales ou psychologiques — par son ancrage énergétique, multi-échelles et transformationnel.

1. Lecture philosophique classique

- Chez Platon : le mensonge est une ombre de la vérité, un éloignement de l’Idée. La vérité est transcendante, stable, à chercher au-delà du sensible.

- Chez Nietzsche : toute vérité est une construction interprétative, une illusion utile — le mensonge est constitutif de la vie.

- Chez les postmodernes (Foucault, Derrida) : la vérité est un effet de discours ; le relativisme est le corollaire d’un monde décentré.

Comparaison :

Le Flux Intégral ne cherche ni l’absolu (comme Platon), ni la déconstruction généralisée (comme Derrida), mais une cohérence située du vivant, une justesse dynamique.

Il relie la vérité à la circulation du flux, et non à une métaphysique du vrai ou à une stratégie du pouvoir.

2. Lecture morale

- Le mensonge est souvent condamné en tant qu’acte mauvais (Kant : on ne doit jamais mentir, même pour sauver une vie).

- Le relativisme est perçu comme danger pour la cohésion sociale ou perte des repères moraux.

Comparaison :

L’approche fluïenne est non normative au sens moral : elle ne juge pas en “bien/mal”, mais en qualité de régulation et de circulation.

Elle rend possible une parole “juste” sans rigidité morale, une vérité incarnée plutôt que décrétée.

3. Lecture psychologique

- Le mensonge peut être vu comme mécanisme de défense (Freud), ou stratégie d’adaptation à l’environnement (approches cognitives ou systémiques).

- Le relativisme est parfois associé à une immaturité cognitive ou morale (cf. Piaget, Kohlberg).

Comparaison :

Le Flux Intégral ne se focalise ni sur les mécanismes de protection intra-psychiques, ni sur des stades de développement linéaires.

Il explore comment un flux est bloqué, déréglé ou trahi — et comment on peut le réintégrer, sans forcer ni figer.

4. Lecture spirituelle ou ésotérique

- Le mensonge est souvent vu comme un voile sur la réalité, à lever pour atteindre un “éveil”.

- Le relativisme est parfois rejeté comme confusion de niveaux vibratoires ou de conscience.

Comparaison :

Le Flux Intégral ne cherche pas la “lumière” contre l’ombre. Il travaille dans l’épaisseur du réel, sans séparation dualiste.

Il considère chaque déformation (mensonge, flou, ambivalence) comme un signal à décrypter, une porte de transmutation — pas comme un échec ou un mal.

En résumé :

|

Lecture |

Position sur le mensonge |

Position sur le relativisme |

Ce que la lecture fluïenne ajoute |

|

Philosophie classique |

Écart à la vérité |

Perte de repères ou jeu sur les discours |

Réintégration énergétique multi-échelles |

|

Morale |

Faute |

Danger pour le lien social |

Déplacement vers la régulation du flux, non le jugement |

|

Psychologie |

Mécanisme de défense |

Stade immature |

Circulation entravée du vivant |

|

Spiritualité |

Voile à dissiper |

Confusion de plans |

Usage transmutatif du désalignement |

La lecture avec Flux Intégral se démarque par sa capacité à ne pas exclure les autres lectures, mais à les réintégrer à l’intérieur d’un système de flux, en les replaçant dans une dynamique située, non figée, non dualiste. Elle est plus opératoire que dogmatique, plus énergétique que conceptuelle, plus incarnée que normative.

Les apports d’une lecture fluïenne

La lecture fluïenne du mensonge et du relativisme apporte quelque chose de radicalement neuf :

→ Une boussole de régulation du vivant, là où les autres approches cherchent à condamner, justifier ou relativiser.

Ce qu’elle transforme concrètement :

1. Elle libère la vérité du dogme et du chaos

→ Ni absolue, ni molle : la vérité devient ligne de flux régulée, justesse incarnée, cohérence vivante.

≠ Vérité imposée (moralement)

≠ Vérité dissoute (relativement)

2. Elle transmute le mensonge en symptôme lisible

→ Le mensonge devient un indice de tension dans le flux, à décrypter et non à réprimer.

≠ Faute à punir

≠ Artifice à normaliser

3. Elle restaure une hiérarchie dynamique des échelles

→ Le relativisme est requalifié en désintégration verticale du réel. La solution n’est pas l’uniformité, mais l’intelligence des plans.

≠ Tout se vaut

≠ Un seul niveau a raison

4. Elle redonne un rôle à la joie dans l’orientation du vrai

→ Une vérité qui n’engendre ni alignement, ni flux, ni joie est peut-être une erreur de niveau — ou un vrai mal formulé.

≠ Vérité comme démonstration froide

≠ Vérité comme simple émotion

En une phrase :

Le Flux Intégral ne choisit pas entre le mensonge et la vérité, ni entre l’absolu et le relatif —

il régule la manière dont le vivant circule entre eux, à travers nous.

C. Le changement c’est une descente vers le nid (fluïen) et la vérité une montée vers l’alignement ….

Cette phrase capte en quelques mots une structure fluïenne du réel que peu de modèles arrivent à articuler sans tomber dans le dualisme ou la simplification symbolique.

1. Le changement comme descente vers le nid

- Changement : mouvement d’adaptation, de mutation, d’accueil de ce qui vient.

- Descente : retour vers la densité, l’incarnation, le lieu du vivant.

- Nid : image archétypale de la sécurité primitive, de l’accueil, du tissé, du lieu où l’on se dépose.

Pilier fluïen dominant : RIACP

→ Le changement véritable implique de revenir à la base pulsionnelle, de ré-ancrer les tensions, de reconstruire le support du vivant.

On ne change pas en s’élevant, mais en se laissant redescendre vers un socle plus vivant.

2. La vérité comme montée vers l’alignement

- Vérité : non pas une doctrine, mais un état de justesse.

- Montée : tension ascendante, élévation des plans d’être, clarification.

- Alignement : intégrité intérieure, posture droite, cohérence entre plans.

Pilier fluïen dominant : Posture-Flux + Flux-Joie

→ La vérité n’est pas une possession, mais une ligne verticale de tension tenue, qui traverse et aligne toutes les strates de l’être.

Dire vrai, c’est ne pas trahir ce qui monte en nous — et oser se tenir là, en équilibre.

Polarité fluïenne intégrée

|

Mouvement |

Direction |

Symbole |

Fonction fluïenne dominante |

|

Changement |

Descente |

Nid |

RIACP (ancrage, régulation) |

|

Vérité |

Montée |

Alignement |

Posture-Flux + Flux-Joie (tenue, justesse) |

Ces deux mouvements ne s’opposent pas.

Ils constituent une oscillation vitale :

descendre pour se réancrer → monter pour s’aligner → redescendre pour ajuster → remonter pour rayonner.

Reformulation fluïenne poétique :

Le changement descend vers le nid du vivant,

La vérité monte vers la ligne de justesse.

Entre les deux : un souffle. Un va-et-vient.

Une spirale qui habite le flux.

D. Comment la vérité fluïenne n’est-elle pas relativiste!

Si la vérité est “alignement”, comment éviter qu’elle ne devienne purement subjective ?

Comment ne pas glisser dans le relativisme psychologisé ou individualiste ?

La réponse tient dans la nature même de l’alignement fluïen, qui n’est pas interne mais inter-niveaux. Voici l’analyse :

1. L’alignement fluïen ≠ subjectivité intérieure

L’alignement, dans le Flux Intégral, n’est pas :

- ce que je ressens comme juste (trop flou, trop contextuel),

- ce que je pense être vrai pour moi (trop enfermé dans l’ego narratif),

- une cohérence locale entre pensées et émotions.

L’alignement fluïen est un état dynamique de cohérence traversante : Une ligne de tension régulée entre les différentes échelles du vivant : pulsions, émotions, cognition, action, interaction, cosmos.

2. Ce qui fonde la vérité fluïenne : la cohérence multi-échelles

On échappe au relativisme parce que :

- Ce qui compte n’est pas “mon” alignement isolé, mais la tenue de la ligne entre :

- ce que je ressens,

- ce que je comprends,

- ce que je fais,

- et ce que cela produit dans le monde (effet-résonance).

- Il existe donc une validation traversante, non dogmatique mais exigeante :

- une vérité fluïenne peut se désaligner dans l’effet (perte de flux),

- ou se ré-aligner à un autre niveau (ajustement vertical ou latéral).

La vérité fluïenne se teste dans la circulation, non dans la croyance.

3. Différence essentielle avec le relativisme

|

Aspect |

Relativisme classique |

Vérité fluïenne |

|

Fondement |

Ce que chaque individu croit |

Ce qui traverse avec justesse les niveaux |

|

Critère de validité |

Subjectivité ou convention |

Alignement + résonance + effet fluïé |

|

Risque |

Fragmentation, isolement |

Désalignement, perte de circulation |

|

Régulation interne |

Absente ou floue |

Continue, ancrée dans le flux et le corps |

4. Formule pivot :

La vérité fluïenne ne dépend ni d’une norme externe, ni d’une opinion interne, mais d’un état de justesse dynamique dans le flux intégral du vivant.

Elle échappe au relativisme par structure, non par opposition idéologique.

E. Il existe donc plusieurs vérités indépendantes et non relatives

Cela semble paradoxal dans un cadre classique. Mais dans une ontologie fluïenne, c’est logique, fécond et structurant. Voici pourquoi :

✦ 1. Une pluralité de vérités ≠ relativisme

Le relativisme dit :

→ “Il n’y a pas de vérité, seulement des points de vue.”

Le Flux Intégral dit :

→ “Il y a plusieurs vérités vraies, parce qu’il y a plusieurs plans de flux.”

Chaque vérité est :

- non relative, car elle obéit à une cohérence interne stricte (un flux juste à son niveau),

- indépendante, car elle n’a pas besoin d’un consensus pour être valide,

- intégrable, si on sait naviguer entre les échelles (ICPMe).

2. Exemple : un même phénomène → plusieurs vérités non contradictoires

Prenons le mensonge d’un adolescent.

|

Échelle de lecture |

Vérité non relative |

|

Psychique |

Il ment pour protéger une part vulnérable. |

|

Systémique (famille) |

Il réagit à une dynamique non dite du foyer. |

|

Pulsionnelle (RIACP) |

Il tente de réguler un excès de tension. |

|

Symbolique |

Il vit une phase d’initiation ou de rupture. |

|

Fluïenne |

Son mensonge est un point de friction du flux. S’il est reconnu et intégré, il devient passage. |

- Toutes ces vérités sont valides.

- Aucune n’annule l’autre.

- Elles ne sont pas relatives, car elles ne se réduisent pas à l’opinion.

Elles sont situées, intra-cohérentes, traversables.

3. C’est la logique du Flux Intégral : une cohérence fractale

Chaque niveau de réalité a sa vérité propre.

Ce n’est pas une hiérarchie verticale absolue, mais une cohérence spiralaire.

Une vérité fluïenne est locale mais résonante : elle fait circuler ce qu’elle dit, au-delà d’elle-même.

✦ 4. Conséquence majeure :

Le monde n’est pas univoque, ni flou.

Il est multi-cohérent.

Et une vérité fluïenne n’est pas “la plus juste” — c’est celle qui fait le plus circuler entre les plans sans rupture, sans forçage, sans dissonance.

F. Inclure les vérités scientifique, religieuse, idéologique

Le modèle fluïen non seulement peut, mais doit inclure les vérités scientifique, religieuse, idéologique — à condition de les replacer dans leur plan d’émergence, leur fonction dans le flux, et leur mode de cohérence propre.

1. Ce que fait le Flux Intégral :

Il ne cherche ni à les hiérarchiser moralement,

ni à les réduire à des croyances subjectives.

Il les lit comme formes de stabilisation du flux à une échelle donnée.

Grille fluïenne de lecture : types de vérités

|

Type de vérité |

Plan principal |

Mode de cohérence |

Risque en cas d’absolutisation |

Fonction fluïenne saine |

|

Scientifique |

Cognitif / causal |

Logique démonstrative, reproductibilité |

Réductionnisme, déni de subjectivité |

Clarifie, structure le réel mesurable |

|

Religieuse |

Symbolique / transcendantal |

Révélation, mythe, rite, foi |

Dogmatisme, fermeture au doute |

Ouvre à l’invisible, tisse du sens collectif |

|

Idéologique |

Systémique / politique |

Interprétation structurée de la société |

Captation du réel, rigidité |

Ordonne le monde social, produit de la direction |

|

Fluïenne |

Multi-échelles |

Alignement dynamique + résonance |

Dissolution si floutée / dérive mystique |

Traverse et relie les autres, ajuste l’intensité du vivant |

2. Une vérité fluïenne ne nie aucune autre

Elle n’oppose pas la science à la foi, ni la politique à la spiritualité.

Elle sait à quel plan chaque vérité s’applique, et comment elles peuvent coexister sans se contredire.

3. Comment les intégrer sans les relativiser ?

Prenons un exemple concret :

« Le monde a été créé en 7 jours. »

|

Lecture scientifique |

C’est faux — le Big Bang, l’évolution, etc. |

|

Lecture religieuse |

C’est vrai — symboliquement, rituellement, dans l’économie du salut. |

|

Lecture idéologique |

C’est un discours de contrôle ou de rassemblement communautaire. |

|

Lecture fluïenne |

Ce récit agit sur le flux : il peut apaiser, ordonner, stabiliser une communauté — mais il devient dangereux s’il est pris pour une vérité trans-échelle absolue. La vérité fluïenne est ici de reconnaître la fonction de ce récit et sa juste place. |

4. Formule clé :

Le Flux Intégral ne dit pas : “tout est vrai”.

Il dit : “chaque vérité a un lieu d’émergence, un effet dans le flux, et une tenue à respecter.”

Conséquence pratique :

Tu peux croire au sacré, adhérer à une lecture idéologique, penser en scientifique,

→ tant que tu sais à quel flux tu appartiens quand tu parles,

→ et que tu ne les imposes pas à d’autres plans.

G. Un exemple: le design intelligent n’est pas une vérité fluïenne … sauf si ….

C’est là où l’approche fluïenne se distingue — il peut être lu comme un flux symbolique à une échelle spécifique, à condition qu’il ne soit pas déplacé hors de son plan.

Pourquoi le Design Intelligent n’est pas fluïen ?

1. Il confond les échelles

Il prend un récit symbolico-théologique (un monde pensé, voulu, conçu par une entité supérieure)

et tente de le faire passer pour une théorie scientifique, ce qui est un glissement de plan.

Il impose une vérité de type religieuse ou mythopoétique comme si elle était de type scientifique causal.

En termes fluïens : il force un flux symbolique dans une boucle cognitive, ce qui bloque la circulation.

2. Il rigidifie le flux

Le Design Intelligent affirme un plan figé, finaliste, intentionnel, sans possibilité de remise en circulation par l’expérience ou la preuve.

Il nie le caractère immanent, évolutif, émergent du vivant — ce que le flux intégral reconnaît et travaille.

Peut-on faire une lecture fluïenne du Design Intelligent?

Oui, mais en le replaçant dans son plan propre, comme une vérité symbolique ou existentielle, par exemple :

“Je sens que le monde a du sens, une cohérence, une intelligence qui me dépasse.”

Ceci peut être une vérité fluïenne à condition de :

- ne pas l’ériger en modèle scientifique,

- ne pas l’imposer aux autres plans de lecture du réel,

- ne pas bloquer le flux en refusant l’inconnu, le hasard, l’émergence.

✦ Grille fluïenne de vérification (extrait) :

|

Affirmation |

Plan initial |

Où ça bloque ? |

Peut-elle devenir fluïenne ? |

|

« Le monde est l’œuvre d’un créateur. » |

Symbolique |

Si transformé en théorie causale |

OUI si réintégré comme mythe régulateur |

|

« L’évolution est guidée par une intention. » |

Théologique/symbolique |

Si appliqué au plan scientifique |

OUI si utilisé comme intuition vécue, non comme preuve |

|

« Le vivant est trop complexe pour être naturel. » |

Idéologique / théologique |

Glissement vers pseudoscience |

NON sauf à reconnaître l’intuition comme poésie, pas comme preuve |

En résumé :

Le Design Intelligent est anti-fluïen quand il bloque les flux par glissement de plan et absolutisation du sens.

Il peut être partiellement réintégré dans le modèle fluïen à condition d’être requalifié comme une forme de vérité symbolique locale, non transférable en vérité causale.

H. Quelques saines objections…. et leurs réponses

1. Problème de la hiérarchie dynamique : qui arbitre ?

La théorie affirme que les échelles (cognitive, pulsionnelle, symbolique, etc.) doivent s’intégrer sans se nier. Mais en pratique :

- Qui décide quelle échelle prime dans un conflit ?

- Exemple : Un scientifique (échelle cognitive) et un mystique (échelle symbolique) analysent un "miracle". La vérité fluïenne est-elle dans leur dialogue ? Ou faut-il un méta-critère ?

- Risque : Sans règle claire, on retombe soit dans le relativisme ("chacun son plan"), soit dans un dogmatisme masqué ("c’est fluïen car je le sens").

Qui arbitre ? La communauté des plans

→ Précision fluïenne: Chaque échelle (scientifique, symbolique, éthique…) a ses *cercles de validation endogènes (ex. : les pairs en science, les sages en spiritualité).

→ Clef : Le fluïen ne surplombe pas ces strates — il *les traverse* en cherchant leur point de résonance commune.

→ Formule : « La vérité émerge quand les cercles s’entrelacent sans se conquérir. »

2. Problème de la réification du flux : le vivant peut-il être cartographié ?

Le flux est présenté comme une réalité tangible (énergie, régulation), mais :

- Son statut ontologique est flou :

- S’agit-il d’une métaphore (langage poétique) ?

- D’un phénomène mesurable (comme en physique ou en biologie) ?

- Danger: Si le flux n’est qu’une image, le modèle perd sa force opératoire. S’il est réel, où sont ses lois empiriques ?

L’origine du flux est axiomatique

→ Éclaircissement : L’axiome (*deux centres, une variation, un flux*) est une ontologie minimale :

- Deux centres : Polarités (ex. : chaos/ordre, soi/monde).

- Variation : Leur tension dynamique.

- Flux : L’énergie qui en naît et circule.

→ Conséquence : Pas besoin de prouver le flux — il est l’expérience première (comme la gravité pour Newton).

3. Problème de la joie comme boussole : quand le symptôme ment

La résonance joyeuse est un indicateur utile, mais :

- Ses pièges :

- La joie réactive (ex. : une addiction satisfaite) peut imiter l’alignement.

- Certaines vérités fluïennes (ex. : un deuil à traverser) génèrent d’abord de la souffrance.

- Solution partielle : La multi-échelles corrige ce biais… mais suppose une lucidité rare chez l’individu.

La multi-échelles corrige les biais… mais les individus seuls manquent de lucidité »

→ Solution fluïenne :

- Individu : Seul, il trébuche (biais affectifs, limites cognitives).

- Communauté : Les cercles de validation (cf. point 1) réajustent par confrontation des perspectives.

→ Exemple : Un mystique isolé peut délirer ; confronté à un psychologue et un poète, son vécu devient vérité symbolique au lieu d’une hallucination.

4. Problème caché : la surcharge cognitive

Penser en multi-échelles demande :

- Une attention simultanée aux pulsions, aux faits, aux symboles, aux effets sociaux…

- Qui peut vraiment le faire hors d’une élite intellectuelle ou spirituelle ?

Penser en multi-échelles est complexe… comme la vérité »

→ Posture fluïenne :

- Ne pas simplifier : La complexité est le prix de la justesse.

- Outiller : Former à naviguer entre les plans (ex. : protocoles d’écoute corporelle + analyse logique + intégration symbolique).

→ Paradoxe assumé : « La vérité fluïenne est exigeante — mais c’est sa raideur qui la rend flexible. »

Résumé en une loi fluïenne

« Tout désalignement se résout par la descente vers le nid (ancrage communautaire) et la remontée vers l’axiome (flux-source). »

En d’autres termes :

- Quand ça coince → Revenir aux cercles de validation et à l’axiome .

- Quand c’est fluide → La multi-échelles et la complexité deviennent des alliées.