Économie du Passage : pour une Civilisation Rotulienne

|

Type de coût |

Description |

Symptômes courants |

Plan fluïen affecté |

Fonction évolutive |

|

Énergétique |

Dissipation de la tension accumulée (fatigue, oscillations, instabilité) |

épuisement, perte de tonus, agitation |

RIACP (Régulation et Inhibition du Champ Pulsionnel) |

Franchir le seuil de tension et réinitialiser la régulation |

|

Cognitif |

Remaniement des schèmes de sens, effondrement des cadres logiques anciens |

confusion, désapprentissage, vacillement de sens |

ICPME (Intégration du Champ Pulsionnel Multi-Échelles) |

Réorganiser la perception et les représentations |

|

Identitaire |

Mutation de la forme de soi, décollement des rôles et images internes |

solitude, impression de perte, réajustement corporel |

Posture-Flux (plan de l’incarnation et de la cohérence du tonus) |

Reconfigurer la forme d’être, accorder le corps à la nouvelle régulation |

|

Environnemental |

Résistance ou inadéquation du contexte extérieur |

rejet, incompréhension, dissonance collective |

Flux-Joie (plan de résonance et d’ajustement collectif) |

Stabiliser la transformation dans le milieu et retrouver la cohérence partagée |

Leur traversée produit un gain d’intégration proportionnel :

Plus le coût est assumé consciemment, plus la rotule devient féconde.

La dépense juste est le prix du vivant.

Ces coûts forment la matière première du passage :

ils garantissent que la transformation ne soit pas simple ajustement technique,

mais véritable mutation qualitative du flux.

Refuser de payer ce prix — en fuyant le vide, en réduisant la tension, en réclamant le confort immédiat — revient à bloquer le flux, à figer la poussée en symptôme.

3. Le coût de non-exploration

L’un des apports majeurs de Kernésis est la mise en lumière du coût invisible du refus.

L’économie dominante ne mesure que la dépense d’action ;

Kernésis révèle celle de la non-action transformatrice.

|

Niveau |

Symptôme de non-exploration |

Coût différé |

|

Individuel |

stagnation, épuisement, perte de joie |

burn-out, vide existentiel |

|

Collectif |

rigidification, polarisation, perte de créativité |

conflits, désaffiliation |

|

Planétaire |

refus de mutation écologique |

effondrement systémique |

Refuser une rotule, c’est maintenir une tension non régulée :

une énergie close qui se dégrade au lieu de se transformer.

Le coût de non-exploration est cumulatif :

il se transmet d’un individu à un système, d’un système à une civilisation.

Nos crises contemporaines (climatique, politique, psychique) sont autant de dettes rotuliennes non réglées.

4. Le vide comme capital infractal

Dans une économie rotulienne, le vide n’est pas un manque :

c’est une réserve d’énergie libre, un capital de transformation.

Le capital classique s’accumule par addition de biens.

Le capital fluïen croît par disponibilité du champ :

la qualité du vide qu’un organisme, une institution ou une société peut maintenir sans se dissoudre.

Le vide juste est le véritable capital du vivant.

Là où tout est rempli, rien ne peut se transformer.

Une entreprise sans pause, une école sans silence, une cité sans seuils de respiration détruisent leur capital rotulien.

La prospérité kernésique se mesure à la qualité des vides traversables :

ces espaces où le flux peut se reconfigurer.

5. Les lois fondamentales de l’économie rotulienne

Loi 1 — Compensation dynamique

Toute dépense fluïenne réelle est compensée par un gain d’intégration.

Le coût devient ressource dès lors qu’il est traversé consciemment.

Loi 2 — Alignement différé

Le rendement d’une rotule ne se mesure qu’après stabilisation du nouveau flux.

La précipitation annule la germination.

Le temps du passage est un temps non-productif — mais c’est lui qui rend tout productif ensuite.

Loi 3 — Incomparabilité

Deux rotules ne partagent pas la même monnaie-vide : il n’existe pas d’unité d’échange universelle.

Chaque transformation possède sa propre valeur interne, inconvertible.

Cette loi abolit la logique compétitive et fonde une économie éthique de la singularité.

⸻

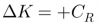

6. Formule fluïenne de la valeur vivante

Cette formule exprime une loi simple :

Ce n’est pas la quantité d’énergie investie qui fait la richesse d’un passage,

mais la qualité du vide qu’il a su traverser.

Une société fluïenne ne cherche donc pas à maximiser la production,

mais à optimiser la justesse du passage.

7. De l’économie à la civilisation fluïenne

L’économie rotulienne ne se réduit pas à un modèle de gestion ;

elle décrit une écologie du passage :

une manière de réaccorder la matière, la pensée et la vie autour de la traversée juste des tensions.

a) Dans l’éducation

→ Apprendre à habiter le vide entre deux savoirs.

→ Mesurer la progression non par la quantité de connaissances, mais par la fluidité de passage d’un état à un autre.

b) Dans le travail

→ Instaurer des temps de décélération et de silence comme capital collectif.

→ Remplacer les indicateurs de performance par des indices de qualité du vide.

c) Dans la politique

→ Décider non selon la force d’opinion, mais selon la capacité d’une décision à créer une rotule viable dans le corps social.

d) Dans l’écologie

→ Reconnaître que la planète souffre d’un déficit de rotules :

l’extraction et la production sans seuil d’intégration détruisent la continuité du flux biosphérique.

→ L’écologie fluïenne est par essence économie du passage planétaire.

Épilogue : Vers une civilisation rotulienne

La non-transitivité des rotules fonde la liberté du vivant :

chaque passage est incommensurable, irréductible à un autre.

L’économie des rotules fonde la continuité du vivant :

chaque passage coûte, mais sa traversée juste accroît la cohérence du monde.

L’un sans l’autre, Kernésis serait incomplet :

la non-transitivité sans économie produirait une infinité d’états disjoints ;

l’économie sans non-transitivité retomberait dans la mesure et le calcul.

Là où le vide est respecté, la transformation devient juste.

Là où la transformation est juste, la joie réapparaît.

Une civilisation rotulienne n’est pas une utopie :

c’est une société qui reconnaît la valeur du passage,

le coût du refus,

et la richesse du vide.

Ce jour-là, le monde cessera d’être en crise.

Il retrouvera la respiration du vivant.