Recyclage des philosophes et philosophie bio

Recyclage des philosophes et philosophie bio Je le sentais. Un jour viendrait où il faudrait recycler les philosophes. Out, les vieux philosophes, vive le bio, le nature, le durable. An@Chronique - Number TRI ( sélectif ) oblige, il va falloir s'y coller. Alors commençons dès maintenant.

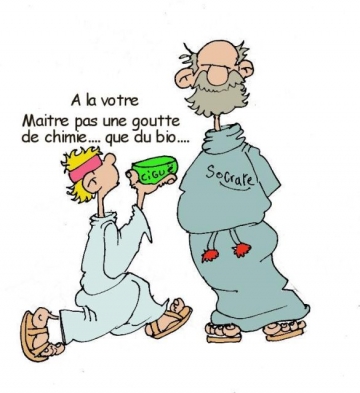

Socrate est passé au bio, c'est mortel !

Descartes : "je pense donc je suis"... non, plus maintenant.

Et si je pensais mais que je n'étais pas réél. Si j'étais une simulation extrêmement évoluée , que je vivais dans un monde simulé en étant dans l'incapacité de le savoir. Des arguments bien difficiles à contrer qui mettent à mal le maintenant trop classique " Cogito ergo sum" de Descartes. Vivons-nous dans une simulation où les seuls bugs seraient nos comportements irrationnels? C'est la question que nous renvoit Nick Bostrom qui nous affirme que nous pourrions déjà bien vivre dans un tel environnment créé par une civilisation qui aurait atteint la maturité technologique, c'est à dire dont les simulations seraient indépendantes de leur substrat. En gros, NOUS!. En guise de démonstration, il nous propose les 3 arguments suivants dont la réfutation des 2 premiers entraîne l'acceptation du 3ème.

Argument 1 : Toute civilisation technologique disparaît avant d'arriver à maturité.

Argument 2 : Les sociétés technologiques arrivées à maturité abandonnent les simulations de grande précision incluant le cerveau humain.

Argument 3 : Ma vie et mon environnement sont des illusions car je vis dans une simulation.

Pour un peu plus de détails sur le sujet c'est ICI et la note que j'avais fait à ce sujet est ICI

"Je pense donc je suis une simulation"... dixit Bostrom : Descartes : recyclé !

D'autant plus qu'on pourrait affirmer, non sans une pointe d'humour, à l'image d'un étudiant du professeur Brian Whitworth : "Si je suis dans une réalité virtuelle, les graphismes sont superbes, mais l'intrigue craint un max." Le professeur Brian Whitworth est Docteur en Systèmes d'Information et maintenant Maître de conférences à l'Institut de l'information et des sciences mathématiques à l'université Massey à Auckland. Il se pose lui aussi la question: pouvons-nous être dans un monde de réalité virtuelle produite par une intelligence supérieure où l’ordinateur en coulisse fonctionne à une vitesse de traitement de 186 282,397 miles par seconde - la vitesse maximale de la lumière?

Des matheux à la place des philosophes et hop , un p'tit coup de bio et de recyclage.

Leibniz le savait déjà lorsqu'il affirmait : "Chaque corps organique d'un vivant est une espèce d'automate naturel" mais reste-t-il crédible après Kerviel pour avoir écrit : «L’homme doit agir le plus possible car il doit exister le plus possible et l'existence est essentiellement action.» ? : Allez on recycle Leibniz.

Et Finkielkraut qui veut débrancher l'école. On recycle, on recycle pas? Allez on recycle, c'est à la mode et ça créé des emplois. Et en plus on fait un prix de gros : l'école, les bouquins, les philosophes et Internet aussi...

En philo, le développement durable et le bio, c'est porteur.

Même les adeptes de Krishna vont devoir se mettre au vert (naturel) ....

Et pour les autres, je vous laisse

la liste. Par contre faites attention à certains philosophes comme

Nietzsche qui ne se laisseront pas faire facilement. Par exemple, en ce qui le concerne, il fut déjà très proche de la nature (

d'un cheval ) à la fin de sa vie...

Ensuite, un petit coup de Möbius pour tout ce petit monde, programme "délicat" pour commencer, on ne sait jamais...

Et voilà le travail :

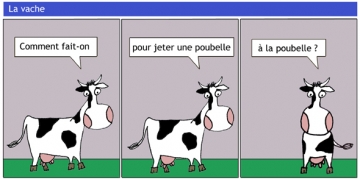

Voilà un vrai problème moderne, bio, philosophique, associé au développement durable et bien posé !

Je ne sais pas si on a gagné au change, les futurs historiens feront le bilan...

Pochard, Rocard: quel rapport ? Un arc en ciel de couleurs...

Rocard démissionne de la commission Pochard.

Rocard démissionne de la commission Pochard.

Pour un rapport en or? Non pas de doré c'est pas assez bio.

C'est un livre vert et les recommandations se feront dans un petit livre blanc... Mais, la colère de Rocard qui se fâche tout rouge: c'est la fin de l'ouverture en MP3?

Et, ce petit livre vert, c'est quoi en fait? Petit? Non pas vraiment, il fait 271 pages en PDF, allez on s'y colle, lisez au moins les titres pour vous faire une idée.... et pas d'impression papier... sinon au recyclage! Le rapport Pochard c'est "The rapport sur l'évolution du métier d'enseignant" et ça ne concerne pas moins de 900 000 personnes en France. Jetez y un coup d'oeil, vous pourrez ainsi découvrir que le titre du livre vert est écrit en bleu et que le texte est quant à lui écrit en noir... Un arc en ciel de couleurs qui se dévoile sur l'horizon du métier?... Regardez bien dans la marmite, il y a de l'argent. Mais non c'est de l'or. Ah non l'or est interdit, alors c'est peut-être un mirage... attendons pour voir, mais pas trop car les arcs-en-ciel sont éphémères...

Parfois les mathématiques, c'est les boules.

A Orléans, au mois de Mars, se tiendra le très sérieux colloque "Mathématiques et billard" . Si vous avez quelques lacunes en maths, vous pouvez toujours tenter une reconversion dans le billard... Voilà quelques exercices de "base".

Illustrations : Cliquer sur les images pour accéder aux sites de Daniel Secconni et de Didier Müller

Recyclage des philosophes et philosophie bio

Recyclage des philosophes et philosophie bio

Rocard démissionne de la commission Pochard.

Rocard démissionne de la commission Pochard.