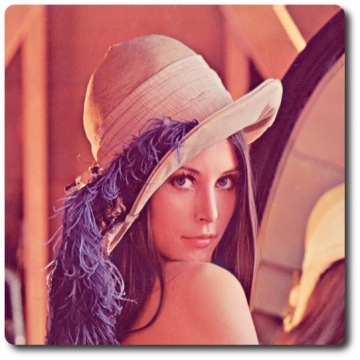

Voilà Lena, c'est une image scannée sur un numéro du magazine Playboy de 1973 et c'est une photo qui fait du bruit... Mais quel est donc le rapport avec les mathématiques ? Un peu de patience...

Qu'est-ce que le bruit sur une image et d'où provient-il ?

Le bruit provient de la chaîne de fabrication d'une photo.

Indépendamment de l'intensité du signal généré par l'exposition, les photosites du capteur très exposés se remplissent d'électrons alors que ceux qui le sont moins sont théoriquement vides. Une première composante du bruit provient de l'agitation thermique des électrons. Ce phénomène indépendant de l'intensité du signale se voit plus particulièrement sur les zones sombre

L'hétérogénéité des réponses des photosites génère du bruit.

L'amplification du signal réalisée en augmentant ( artificiellement ) la sensibilité, amplifie aussi le bruit.

Un article complet sur le sujet Comment ça marche le bruit d'image ?

Existe-t-il des mathématiques des images numériques ?

La réponse est incontestablement OUI, comme en témoigne l'article de Lionel Moisan, professeur de mathématiques à l'université Paris V. On y découvrira l'apport essentiel de Shannon dont les travaux majeurs en théorie de l'information ont permis de montrer que la distance entre les cellules du capteur devait être de la moitié de la dimension des cellules afin d'aviter le flou. On verra aussi la facilité ( toute relative ) avec laquelle les mathématiciens ont pu concevoir les transformations de base tel que le zoom et la rotation et la difficulté de définir la notion de contour qui nous parait pourtant très naturelle entièrement dépendante d'un seuil arbitraire de détection.

La reconnaissance mathématiques des formes en est au babultiements mathématiques. L'épineu passage du local au global se pose et la reconnaissance instannée des formes et textures doit être mathématiqement traduite ce qui n'est pas une mince affaire. Il est facile pour nous de reconnaître une route quelle que soit l'échelle de la prise de vue, mais comment traduire cela mathématiquement. L'article "Mathématiques et reconnaissance des formes" de O. Catoni nous permet d'entrevoir ce domaine méconnu.

On définit même des opérations sur les images telles que la multiplication, la soustraction, l'addition car il ne faut pas oublier que l'image peut ête considérée comme un très grand tableau de nombres (matrice), chaque pixel ( petit carré de l'image ) nécéssitant 3 nombres de 0 à 255 indiquant le niveau de chacune des couleurs Rouge, Vert et Bleu. C'est un vrai "cours" sur les images numériques que nous fait découvrir C. Boudry, maître de conférence à l'URFIST, qui permet une autoformation aux images numériques intitulé " En savoir plus sur les images numériques".

La chasse au bruit...

Tous les appareils qui captent des images produisent du bruit, que se soit un scanner, un appareil photo ou un camescope, un appareil d'imagerie médicale ou un télescope. Les photographes professionnels diminuent le bruit "thermique" en refroiddissant les appareil avec un ventilateur, les astro-physiciens, quant à eux refroidissent certains équipement à -60°C.

Les mathématiciens partent quant à eux à la chasse au bruit. Comment font-ils? Ils se sont déja posés la question "qu'est ce que le bruit ?"

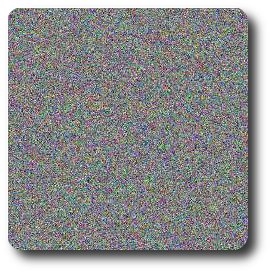

Voilà la réponse :

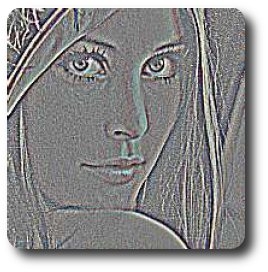

Et voilà ce que n'est pas le bruit :

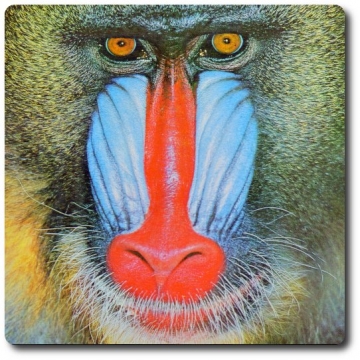

Tiens , il me semble que cette photo me dit quelque-chose... Que fait-elle là ? Et bien justement, elle n'a rien à faire là car ce n'est pas du bruit. Les mathématiciens qui conçoivent des algorithmes censés supprimer le bruit ont des méthodes très simples (pas les algorithmes). Ils choisissent une photo que tout le monde possède, au hasard Léna, située sur un serveur universitaire, ils peuvent aussi choisir celle-là, peut-être un peu moins sympa :

Ensuite ils travaillent un peu. Ils sont censés faire un programme réducteur de bruit... Imaginons qu'ils y soient arrivés (car contrairement à ce que l'on pense, les chercheurs cherchent et trouvent !). Ensuite ils utilisent la fameuse image que tout le monde a. Ils lui font passer le test de leur algorithme... Et Hop une nouvelle image toute belle sans bruit est censée en ressortir.

Oui, mais... ça ne marche pas toujours aussi bien que cela. Pour constater l'efficacité de leur algorithme, et pouvoir leur efficacité, rien de plus facile, il suffit de soustraire l'image d'origine et l'image débruitée. Si l'algorithme est "bon", la différence des deux doit être seulement le bruit, celui de la première image où l'on ne distingue pas de formes. Si la différence des deux images laisse encore entrevoir Léna alors il n'y a plus qu'à repartir au travail, ce qui a été enlévé est trop important, c'est plus que du bruit. Il leur faut concevoir un algorithme plus performant.

Dans l'article suivant, vous trouverez tous les détails techniques ( mais pas trop ) de la chasse au bruit.

Existe-il des logiciels réducteurs de bruit?

La réponse est OUI. Tous les logiciels commerciaux ou non possèdent des programmes réducteurs de bruit. Leur efficacité, si elle ne peut-être niée dans les cas les plus simples, est parfois limitée, dans des zones où le degré de détail peut se confondre avec le bruit et tant que les logiciels ne reconnaitrons pas les formes et les textures, ils ne pourront distinguer le bruit d'un détail fin. Les zones les plus simples à débruitées sont des zones de couleur homogènes.

Le logiciel NeatImage, que vous pouvez télécharger dans sa version de base permet la réduction de bruit comme ont le voit sur ces exemples.

Et juste pour vous mettre au parfum, je vous propose de constater le résultat sur le scan d'une de mes très (très) anciennes compositions...

AVANT:

APRES :

On aura aussi la surprise de retrouver notre singe et Léna dans les tests de ce logiciel OpenSource GreyCstoration.

Le dossier de FuturaSciences : Du capteur à l'image.

Bonne lecture.