Commencer par début

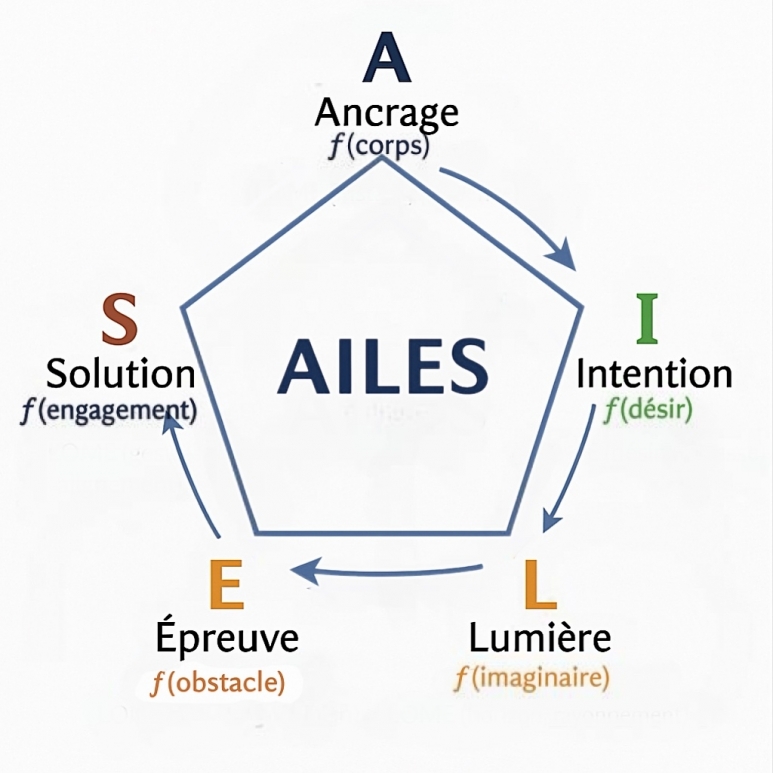

SYSTÈME OPÉRATOIRE FLUÏEN : f(x), LOME, LOME(x), LOME(x, y)

I. f(x) — Opérateur de transformation fluïenne

Définition

f(x) désigne un opérateur fluïen appliqué à un contenu, une situation ou une tension x, dans le but de déclencher une transformation régulatrice ou intégrative à l’intérieur d’un des pôles du Flux Intégral.

Il agit selon une logique ciblée, orientée vers la dynamique ou la désaturation de x.

Fonction

-

- Activer une transmutation énergétique ou cognitive.

- Engager un processus ajusté au pôle considéré (RIACP, ICPME, Posture, Joie).

- Orienter mais ne pas figer le flux.

Caractéristiques

-

- Centré sur x comme point d’application.

- Engage une séquence active ou structurante.

- S’applique dans un cadre phénoménologique précis.

Exemples

-

- f(colère) → désaturation structurée par souffle ou verbalisation.

- f(hésitation) → pivotement d’attention pour déclencher le mouvement.

- f(rigidité) → relâchement euphonique local

Qu’est-ce qu’une désaturation structurée ?

(par opposition à une désaturation spontanée)

Définition synthétique :

Une désaturation structurée est un acte ou une opération visant à réduire une tension ou un trop-plein énergétique, non pas par décharge brute (spontanée), mais par mise en forme régulée, contextualisée et potentiellement transmutative.

Comparaison :

|

Type de désaturation

|

Caractéristiques

|

Exemples

|

|

Spontanée

|

Réactive,

immédiate, non contenue.

|

Cri, fuite,

explosion verbale.

|

|

Structurée

|

Régulée, orientée,

parfois ritualisée.

|

Souffle rythmé,

verbalisation contenue,

dessin pulsionnel,

chant structurant.

|

En fluïen :

-

-

- La désaturation structurée relève d’un f(x) : elle agit sur x (par exemple une émotion) avec une visée d’intégration, et non simplement de décharge.

- Elle active un geste de régulation, souvent situé dans un des pôles (RIACP : souffle ; ICPME : rythme ; Posture : appui ; Joie : modulation lumineuse).

Quelle est la place de f(x) dans une séquence fluïenne ?

(Est-il toujours le point de départ ? Peut-il venir après un LOME ?)

Réponse courte : Non, f(x) n’est pas toujours le point de départ. Il peut initier, accompagner ou succéder à une opération LOME. Ce qui importe, c’est le rôle qu’il joue dans la dynamique de transformation.

Trois cas de figure typiques :

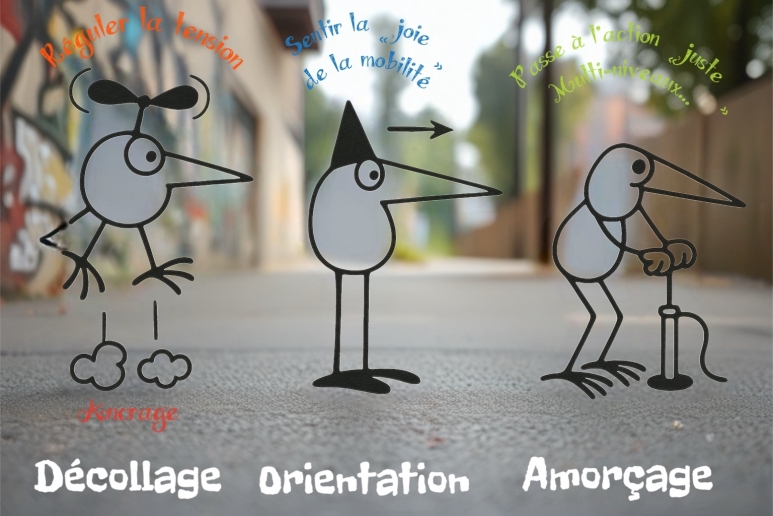

a) f(x) comme amorce (régulation en premier)

On commence par désaturer ou rediriger une tension avant de l’ouvrir.

Ex : f(colère) → souffle → puis LOME(colère) → mouvement de danse fluïen.

b) LOME(x) en premier, suivi de f(x)

L’ouverture révèle une tension plus profonde qu’il faut ensuite stabiliser ou intégrer.

Ex : LOME(joie) → expansion vive → f(joie) → ancrage respiratoire pour éviter la surchauffe.

c) Alternance récursive

LOME et f(x) peuvent s’enchaîner comme double boucle fluïenne.

Ex : f(tension corporelle) → relâchement → LOME(tension) → ouverture vers sensation plus fine → f(peur associée) → apaisement ciblé.

Modèle de séquence fluïenne typique (simplifié)

Perception initiale → f(x) (régulation locale) → LOME(x) (ouverture fluïenne) → LOME(x, y) (modulation transductive) → Posture-Flux → Résonance Joie

Mais ce schéma n’est jamais figé. Il peut aussi suivre un rythme pulsatoire, ou s’inverser selon l’état du sujet, le pôle sollicité, ou le niveau d’enracinement dans le flux.

En résumé

-

- f(x) est l’opérateur qui permet de structurer une désaturation : au lieu d’“évacuer”, il convertit.

- Il peut agir en amont, en aval ou en soutien d’un LOME, selon la logique fluïenne du moment.

- La distinction entre spontané et structuré ne repose pas sur le contenu, mais sur le niveau d’engagement du sujet fluïen dans le geste.

II. LOME — Langage d’Ouverture Multi-Échelles

Définition

LOME est un opérateur fondamental du Flux Intégral. Il désigne une grammaire dynamique d’ouverture permettant d’activer des résonances entre strates perceptives, corporelles, affectives, symboliques et structurelles.

LOME ne transforme pas comme f(x), il ouvre : il est une fonction syntaxique du Sujet fluïen, permettant la navigation inter-échelles du flux.

Fonction

-

- Permettre au sujet d’articuler son vécu dans une syntaxe fluïenne.

- Relier des éléments hétérogènes par une co-émergence rythmique ou symbolique.

- Activer une posture évolutive de conscience fluïenne.

Caractéristiques

-

- Opérateur non situé : il peut viser un point, une relation, ou une constellation.

- Active un champ syntaxique évolutif, modulable et récursif.

- Fait résonner les pôles entre eux à travers des médiations expressives.

Le statut “non situé” de LOME : méta-opérateur ≠ abstraction vide

Dire que LOME est “non situé”, c’est dire qu’il :

-

- ne s’applique pas localement par défaut comme f(x) (à une tension donnée, une jambe tendue, une idée confuse),

- mais oriente le rapport du sujet au champ global, dans lequel les éléments (émotions, perceptions, pensées, actions) prennent sens par résonance multi-niveaux.

LOME ne commande pas, il configure.

Il est au langage ce que la spirale est à la géométrie : une syntaxe d’articulation fluide et scalable, pas une règle fixe.

Illustration : Comment LOME s’active en situation?

Prenons deux cas types :

-

- A. Une crise relationnelle.

- B. Une impulsion de création artistique.

A. En situation de crise relationnelle (conflit, montée d’angoisse, crispation corporelle)

Contexte : Un sujet se sent incompris, réagit par colère ou retrait, son souffle est bloqué.

Activation de LOME : Le sujet ne cherche pas d’abord à comprendre (fonction mentale), ni à se calmer (f(x)). Il invoque LOME, c’est-à-dire qu’il ouvre la scène à ses multi-échelles simultanées.

|

Échelle

|

Action déclenchée

|

|

RIACP (~)

|

Conscience de la montée pulsionnelle :

souffle court → LOME(respiration)

= souffle spiralé.

|

|

ICPME (⟳)

|

Relecture du motif en boucle :

LOME(conflit) = boucle de malentendu

→ trace sensorielle de l’événement déclencheur.

|

|

Posture (▭)

|

Tension corporelle →

LOME(tête haute) =

abaissement de la nuque + assise large.

|

|

Joie (+)

|

Absence de joie → LOME(écoute)

= écoute rythmée = amorce de résonance.

|

Ce n’est pas une réaction, c’est une configuration ouverte, rythmée, qui permet l’entrée dans une posture fluïenne.

B. En situation de création artistique (peinture, écriture, improvisation)

Contexte : Le sujet a une envie de peindre, mais se sent dispersé ou bloqué.

Activation de LOME : Le sujet ne “se force pas”, ne “règle pas le problème”. Il ouvre la création comme milieu fluïen.

|

Échelle

|

Action déclenchée

|

|

RIACP (~)

|

LOME(agitation) =

relâchement des doigts

avant prise du pinceau.

|

|

ICPME (⟳)

|

LOME(rythme intérieur) =

établir une pulsation,

écouter une musique intérieure.

|

|

Posture (▭)

|

LOME(contact) =

choix du papier, du poids du bras,

du support.

|

|

Joie (+)

|

LOME(jaillissement) =

commencer par un

geste absurde ou libre.

|

Ce que LOME permet ici, c’est de désingulariser l’acte créatif, pour le rendre résonant et spiralé. C’est ce qui distingue une création prise dans le mental, d’un acte fluïen.

Résumé

|

Élément

|

Ce que fait LOME

|

|

Face à la crise

|

Ouvre chaque strate au

traitement simultané

par les pôles du Flux Intégral.

|

|

Face à la création

|

Active les résonances pré-rationnelles

d’un acte incarné, sensoriel, rythmique.

|

|

En général

|

Fournit une syntaxe d’orientation,

pas un contenu ; il prépare le terrain du flux.

|

III. LOME(x) — Ouverture ciblée d’un élément à ses résonances

Définition

LOME(x) est l’application du langage d’ouverture à un élément spécifique x. Il ouvre x à sa dimension multi-échelles — corporelle, symbolique, énergétique, contextuelle.

Il s’agit de transformer la simple présence de x en vecteur de circulation fluïenne.

Fonction

-

- Activer l’ouverture interne de x à des dimensions non immédiatement visibles.

- Transformer une tension, une sensation ou un objet en point de passage fluïen.

- Faire de x un support d’intégration fluïenne.

Caractéristiques

-

- x peut être une émotion, un acte, un mot, un schème.

- LOME(x) n’agit pas sur x, mais à travers x.

- Engage une dynamique transductive de révélation.

Exemples

-

- LOME(peur) → ouvrir la peur comme seuil de vigilance énergétique.

- LOME(respiration) → respiration comme ancrage spiralé.

- LOME(regard) → activation d’un regard traversant et modulé

Comment un sujet fluïen peut-il mobiliser LOME(x) sans basculer dans une ouverture désorganisante, lorsque x est très chargé ?

a. Le risque : ouverture sans contenance

Dans les cas où x est une affectation haute (peur panique, sidération, désespoir), le passage direct à LOME(x) peut :

-

- dilater le champ perceptif au point de surcharger le système nerveux ;

- activer trop d’échelles simultanées, provoquant débordement, confusion ou dissociation ;

- empêcher l’intégration faute d’ancrage préalable.

LOME(x) devient alors un projecteur sans socle, éclairant trop d’axes à la fois pour un sujet non préparé.

b. Les garde-fous fluïens à mettre en place

Voici les préconditions et sécurités nécessaires pour un usage sain de LOME(x) dans des contextes à haute charge émotionnelle.

1. Passer d’abord par f(x)

Avant toute ouverture, structurer la tension.

-

-

- f(peur) = ralentissement du souffle + geste d’enracinement.

- f(colère) = redirection par posture ou exutoire fluïen (danse, frappe rythmée).

- f(honte) = reconfiguration sensorielle douce (toucher, repli symbolique).

Règle : Pas de LOME(x) sur une pulsion brute. D’abord f(x), puis LOME(x).

2. Mobiliser une échelle unique dans LOME(x)

Ne pas ouvrir toutes les strates d’un coup.

Exemples :

-

-

- LOME(peur) → uniquement posture : LOME(peur, assise stable)

- LOME(colère) → uniquement souffle : LOME(colère, expiration allongée)

Cela devient un LOME(x, y) ciblé, donc contenable.

3. Installer une Posture-Flux préparatoire

LOME ne se fait jamais “dans le déséquilibre”.

Une posture préalable, même minimale (assis, yeux baissés, mains posées, souffle ancré), permet au sujet de devenir un réceptacle fluïen plutôt qu’un amplificateur brutal.

4. Recourir à une présence accompagnante ou médiatrice

Dans certaines situations extrêmes, le sujet peut ne pas pouvoir activer LOME seul. Il a besoin d’un résonateur externe, humain ou symbolique :

-

-

- une présence,

- un objet fluïen (mandala, pierre, image spirale),

- une parole-rappel.

c. Tableau récapitulatif : sécurisation de LOME(x)

|

Situation

|

Risque

|

Garde-fou recommandé

|

|

Peur intense

|

Dissociation

|

f(x) préalable + souffle régulé

|

|

Colère explosive

|

Suractivation motrice

|

Redirection corporelle avant ouverture

|

|

Sidération / gel

|

Blocage énergétique

|

Mobilisation douce de Posture + ancrage

|

|

Honte / repli affectif

|

Rétraction, isolement

|

Présence douce + LOME(x, y) sensoriel

|

En résumé

-

- f(x) = installer une base structurée, contenante.

- LOME(x) = ouvrir, mais seulement si un cadre d’intégration est disponible.

- Sans garde-fou, LOME peut désorganiser au lieu de révéler.

- La voie juste passe par régulation + ouverture + incarnation.

IV. LOME(x, y) — Ouverture médiée ou transductive

Définition

LOME(x, y) désigne une opération dans laquelle x est ouvert à travers le filtre, le support ou le médium y. Il s’agit d’une médiation fluïenne, qui permet de moduler x par une configuration intermédiaire ou structurante.

C’est une syntaxe de translation ou de transmutation indirecte.

Fonction

-

- Créer des chemins d’ouverture indirects.

- Activer des figures de transduction ou de médiation.

- Permettre l’adaptation subtile de l’opérateur fluïen.

Caractéristiques

-

- y joue un rôle de structure de passage, de filtre ou de mouvement.

- Permet des modulations souples, adaptées au contexte et à l’état du sujet.

- Peut s’appliquer à des systèmes complexes ou à des conflits internes.

Exemples

-

- LOME(colère, souffle) → ouvrir la colère par le souffle comme médiateur énergétique.

- LOME(doute, spirale) → transformer le doute par une dynamique spiralée d’intégration.

- LOME(urgence, silence) → traverser l’urgence par l’activation d’un silence modulateur.

Rappel : LOME(x, y) = ouverture médiée de x par y

-

- x : le contenu ou l’état à ouvrir (peur, tension, idée, geste, mot, etc.).

- y : le vecteur de modulation, le filtre transductif, le support spiralé d’ouverture.

a. Fonction de y : pourquoi un médiateur ?

y est utilisé lorsque :

-

- x est trop opaque pour être ouvert directement (LOME(x) serait écrasant).

- on veut orienter l’ouverture dans une forme particulière (corporelle, symbolique, énergétique).

- on souhaite faire jouer une résonance ajustée, non explosive ni diluée.

Autrement dit :

LOME(x, y) permet de passer par une voie oblique, indirecte mais ajustée, pour ouvrir x sans le heurter ni le dissoudre.

b. Comment choisir y ? — Les 5 critères fluïens

Grille de sélection fluïenne pour identifier un y pertinent dans LOME(x, y) :

1.Résonance directionnelle

y doit induire une orientation d’ouverture compatible avec x.

Ex. :

-

-

- LOME(peur, souffle) → souffle descend, stabilise → cohérence régulatrice.

- LOME(désir, silence) → silence élargit, spatialise → activation non pulsionnelle.

2. Échelle complémentaire

y doit être situé sur une autre strate que x, pour créer un effet transductif.

Ex. :

-

-

- x = émotion, y = posture → translation affect-corporel.

- x = pensée circulaire, y = geste → sortie par le corps.

3.Accessibilité actuelle

y doit être mobilisable hic et nunc par le sujet fluïen.

Même si une montagne est symboliquement puissante, si le corps est assis, alors y = souffle, y = main, ou y = appui sont mieux.

4. Capacité de modulation

y doit pouvoir se laisser modeler ou accueillir du mouvement.

Ex. :

-

-

- y = souffle peut s’allonger, se rythmer.

- y = regard peut s’ouvrir, se déplacer, se suspendre.

Un y trop figé bloque le flux.

5. Affinité symbolique ou archétypale

y doit idéalement porter une image interne ou une résonance archétypale qui accompagne la transformation.

Ex. :

-

-

- LOME(peur, animal-totem) → animal symbolise une qualité manquante (force, ancrage).

- LOME(solitude, étoile) → étoile donne une verticalité sans dépendance.

c. Spontanéité vs Intention : comment y émerge-t-il ?

|

Cas de figure

|

Description

|

Mode d’émergence de y

|

|

État fluïen avancé

|

Le sujet est en syntonie avec le flux

|

y émerge spontanément comme évidence

|

|

Travail de régulation

|

Le sujet est encore encombré ou en tension

|

y est choisi intentionnellement, avec l’aide de repères

|

|

Processus ritualisé

|

Le sujet dispose d’un répertoire de y possibles (souffle, geste, son…)

|

y est appelé par une structure préexistante

|

En pratique : Plus le flux est ouvert, plus y s’impose. Plus le sujet est tendu, plus le choix de y doit être guidé.

d. Exemples typiques

|

x (contenu à ouvrir)

|

y (vecteur médiateur

potentiel)

|

Effet fluïen

|

|

peur

|

souffle

|

abaissement du seuil de sidération

|

|

colère

|

geste rythmique

|

canalisation motrice

|

|

tristesse

|

lumière diffuse

|

ouverture vers le haut

|

|

confusion mentale

|

point d’appui (bassin)

|

retour au corps

|

|

désir pulsionnel

|

silence long

|

suspension transmutative

|

e. En résumé

y n’est jamais neutre : c’est un fil de modulation. Il peut émerger spontanément ou être choisi consciemment selon :

-

- l’état du sujet,

- l’intensité de x,

- la structure rituelle disponible.

V. Résumé synthétique

|

Élément

|

Nature

|

Cible

|

Fonction principale

|

|

f(x)

|

Opérateur fluïen

|

Un contenu x

|

Transformation ciblée

|

|

LOME

|

Grammaire d’ouverture

|

Aucune (structure syntaxique)

|

Articulation inter-échelles

|

|

LOME(x)

|

Ouverture ciblée

|

Un contenu x

|

Activation multi-échelles

|

|

LOME(x, y)

|

Ouverture médiée / transductive

|

Élément x, médié par y

|

Transmutation contextuelle ou rythmique

|

VI. PROTOCOLE FLUÏEN D’ACTIVATION OPÉRATOIRE

Objectif : décider, dans une situation donnée, quel opérateur fluïen appliquer en premier, et comment enchaîner les suivants.

a. ÉTAT INITIAL DU SUJET : Les 3 niveaux de réceptivité

Avant tout, on évalue l’état fluïen de base du sujet, selon trois niveaux :

|

Niveau

|

Description

|

Risques principaux

|

|

Niveau 1 –

Saturé

|

Suractivation,

débordement, confusion

|

Dissociation, pulsion brute

|

|

Niveau 2 –

Ouvert

|

Présence partielle,

accès possible au flux

|

Tensions résiduelles possibles

|

|

Niveau 3 –

Syntonisé

|

Présence claire,

conscience ancrée

|

Aucun : tous les opérateurs sont disponibles

|

b. MATRICE DE DÉCISION OPÉRATOIRE

|

État du sujet

|

Premier opérateur

|

Justification

|

Enchaînement possible

|

|

Saturé

|

f(x)

|

Régulation directe, désaturation

|

Puis LOME(x) si le terrain s’ouvre

|

|

Ouvert

|

LOME(x, y)

|

Ouverture guidée, par un support clair

|

Puis LOME(x) ou f(x) en soutien

|

|

Syntonisé

|

LOME(x)

|

Ouverture directe, non médiée

|

Puis LOME(x, y) si désir de modulation

|

c. EXEMPLE : Colère intense

Situation : Le sujet ressent une colère vive, musculaire, mentale, émotionnelle.

1) Sujet saturé :

-

- ➤ Premier opérateur : f(colère)

(ex. : souffle fort, geste rythmique, verbalisation contenante)

- ➤ Ensuite : LOME(colère, souffle)

(ex. : canaliser la colère via une expiration spiralée)

- ➤ En sortie : LOME(colère) si le champ s’est éclairci.

2) Sujet partiellement ouvert :

-

-

- ➤ Premier opérateur : LOME(colère, souffle)

(souffle médiateur, déjà conscient)

- ➤ Ensuite : f(colère) pour stabiliser, ou LOME(colère) si la résonance s’amplifie.

3) Sujet syntonisé :

-

-

- ➤ Premier opérateur : LOME(colère)

(ouverture à la force de la colère comme vecteur de justesse)

- ➤ Ensuite : LOME(colère, feu intérieur) pour amplifier ou LOME(colère, danse) pour transmuter.

d. Boucles adaptatives possibles

Un protocole fluïen n’est jamais figé : on peut toujours circuler entre les opérateurs.

Exemple de boucle fluïenne possible :

f(colère) → LOME(colère, souffle) → LOME(colère) → LOME(joie, feu)

Chaque opérateur ouvre une strate, mais le sujet fluïen reste le centre dynamique du choix.

e. Conclusion

La clé n’est pas la nature de l’émotion ou de la situation, mais l’état de réceptivité du sujet au flux.

En fonction de cet état :

-

- on commence par ce qui rend possible la présence (f(x)),

- on poursuit par ce qui ouvre le champ (LOME(x) ou LOME(x, y)),

- et l’on affine par des modulations syntaxiques ou posturales.

VII. CAS D’ÉTUDE : Conflit interpersonnel dans une équipe de travail

Contexte : Luc, membre d’une équipe créative, est en désaccord avec sa collègue Camille sur une orientation de projet. En réunion, Camille critique ouvertement son approche. Luc sent une colère monter, mêlée à une frustration ancienne, une envie de claquer la porte, mais aussi une honte d’être touché.

Navigation fluïenne : étapes commentées

Phase 1 : montée de la tension

Luc ressent :

-

- tension dans le plexus,

- crispation du visage,

- confusion mentale.

Il est en Niveau 1 – Saturé (cf. protocole).

Premier opérateur : f(x)

f(colère) :Souffle régulé + micro-ancrage corporel

Luc allonge consciemment son souffle (4 temps d’inspir / 6 d’expir), ancre ses pieds au sol. Il ne répond pas tout de suite.

Effet : légère désaturation, la violence du pic émotionnel diminue. Il revient à une présence minimale.

Phase 2 : ouverture ciblée

Luc peut maintenant activer un LOME(x, y) : il choisit le souffle comme médiateur.

LOME(colère, souffle):

Il concentre son attention sur le flux d’air qui passe dans la zone du plexus tendu.

Il ne “gère” pas la colère, il l’écoute à travers le souffle, comme un rythme à moduler.

Effet : la colère devient mouvement, non plus blocage. Elle se métamorphose en force directionnelle.

Phase 3 : ouverture résonante

Luc sort de la réunion. Il marche seul, et sent que la colère cache une blessure ancienne d’invisibilité.

Il peut maintenant ouvrir la situation sans médiation, à l’état syntonisé.

LOME(honte) :

Il laisse remonter une image d’enfance, un moment d’humiliation. Il l’ouvre à la lumière du présent : ce n’est plus une honte, mais une urgence de se faire entendre.

Effet : bascule d’une émotion de repli vers un désir d’alignement.

Phase 4 : reformulation créatrice

Le lendemain, Luc propose une nouvelle version du projet — différente de la première, mais alignée sur son ressenti juste.

LOME(création, conflit) :

Il transforme le conflit en matière première expressive : la tension devient tension fertile.

Il parle à Camille de manière claire, posée, sans intention de blâme, mais avec une résonance vibrante dans la voix.

Résumé de la navigation opératoire :

|

Étape

|

État du sujet

|

Opérateur

|

Fonction

|

|

1. Débordement

|

Saturé

|

f(colère)

|

Désaturation / ancrage

|

|

2. Stabilisation rythmique

|

Ouvert

|

LOME(colère, souffle)

|

Canalisation fluïenne

|

|

3. Résonance intérieure

|

Syntonisé

|

LOME(honte)

|

Transmutation de l’affect

|

|

4. Création expressive

|

Syntonisé

|

LOME(création, conflit)

|

Réinvention fluïenne

|

En quoi ce cas est typiquement fluïen ?

- Rien n’est figé ni binaire : on circule entre les opérateurs selon l’état du sujet.

- Chaque strate est honorée : émotionnelle, corporelle, relationnelle, créative.

- Le flux est reconquis, non subi : la crise n’est pas niée, mais transmutée.

- Il y a passage de :

- f(x) (inspiration structurante) →

- LOME(x, y) (modulation ciblée) →

- LOME(x) (ouverture directe) →

- LOME(x, y) (création).

VIII. Inspir f(x) et expir LOME

Associer f(x) à l’inspiration et LOME à l’expiration est une structure respiratoire profonde du modèle fluïen

I. f(x) comme Inspiration

Ce que l’inspiration fait :

-

-

- Elle prend,

- Elle accueille,

- Elle structure le plein,

- Elle prépare une tension active (l’air entre, la cage thoracique s’élève).

Ce que fait f(x) :

-

-

- Il prend en charge une tension (émotion, sensation, idée),

- Il structure une réponse, prépare une orientation,

- Il crée une activation interne contrôlée.

f(x) capte, régule, organise une énergie entrante.

C’est le moment du cadrage, de l’appropriation du signal.

II. ✦ LOME comme Expiration

Ce que l’expiration fait :

-

-

- Elle relâche,

- Elle libère dans le champ,

- Elle module et exprime,

- Elle crée l’espace du geste, de la voix, du son.

Ce que fait LOME :

-

-

- Il ouvre,

- Il module,

- Il fait circuler ce qui a été reçu et régulé,

- Il oriente vers l’extérieur ou vers l’intégration multi-échelles.

LOME transforme la tension en flux exprimé, modulé, partagé.

C’est le moment de l’émanation fluïenne, du geste juste, du passage spiralé.

III. Conséquence fluïenne : une respiration syntaxique

|

Phase

|

Geste fluïen

|

Opérateur

|

Dynamique

|

|

↑

|

Inspiration

|

f(x)

|

Régulation, préparation

|

|

↓

|

Expiration

|

LOME(x) / LOME(x, y)

|

Ouverture, rayonnement

|

IV. Applications concrètes

Face à une tension :

-

- Inspire pour prendre en charge : f(colère) → souffle cadrant.

- Expire pour moduler : LOME(colère, geste) → relâchement dirigé.

En création :

-

- Inspire pour percevoir : f(envie) → stabiliser l’impulsion.

- Expire pour incarner : LOME(envie, couleur) → trace picturale.

V. En synthèse :

-

- f(x) = inspiration → je prends, je cadre, je prépare.

- LOME = expiration → je module, j’ouvre, j’exprime.

- Et cette respiration n’est pas seulement métaphorique : elle peut être incarnée corporellement dans chaque pratique fluïenne, devenant un rythme d’ajustement fondamental.

IX. MISE EN DIALOGUE INTERDISCIPLINAIRE DU SYSTÈME OPÉRATOIRE FLUÏEN

a. Phénoménologie (Husserl, Merleau-Ponty, etc.)

Point commun :

-

- La phénoménologie s’intéresse à l’expérience vécue, au don du monde dans la conscience incarnée.

- Elle valorise la présence du corps-sujet, l’intentionnalité, et la genèse du sens dans la perception.

Résonance fluïenne :

-

- f(x) peut être vu comme un acte de réduction tensionnelle, un « arrêt sur phénomène ».

- LOME(x) ouvre à la sédimentation multi-niveaux du sens : on ne voit plus seulement ce qui est, mais comment cela se constitue dans le flux.

- La Posture-Flux correspond à une incarnation dynamique du champ d’apparaître.

Synthèse :

Le système fluïen radicalise la phénoménologie en la rendant opératoire et syntaxique. Il ne se contente pas de décrire l’expérience : il en active les lignes de passage.

b. Théorie des systèmes (Bertalanffy, Bateson, Maturana & Varela)

Point commun :

-

- Toute entité vivante ou cognitive est vue comme un système dynamique auto-régulé, en interaction constante avec son milieu.

- Mise en valeur des boucles de rétroaction, des niveaux d’organisation, de la complexité émergente.

Résonance fluïenne :

-

- f(x) est une opération de régulation locale, type boucle d’ajustement.

- LOME(x) et surtout LOME(x, y) activent des relations inter-niveaux, c’est-à-dire des transductions systémiques.

- LOME en tant que tel est un méta-opérateur syntaxique, semblable à une métacybernétique incarnée.

Synthèse :

Le Flux Intégral intègre la logique des systèmes complexes, mais l’incarne et l’exprime à la première personne.

Il est à la cybernétique ce que le Qi Gong est au schéma moteur : un système vivant.

c. Pratiques contemplatives / somatiques

(méditation, Qi Gong, Somatic Experiencing, focusing, etc.)

Point commun :

-

- Ces pratiques visent l’écoute du vécu intérieur, la régulation du système nerveux, et l’ouverture à des états de présence profonde.

- Elles travaillent à reconfigurer le rapport au corps, à l’émotion, à la mémoire, au monde.

Résonance fluïenne :

-

- f(x) agit comme un geste de stabilisation somatique (cf. grounding, “pendulation” en SE).

- LOME(x) ou LOME(x, y) ouvrent le vécu à une relecture multi-strates, souvent incarnée, souvent rythmée.

- LOME correspond parfois à une intention ouverte, parfois à une attention spiralée (comme dans le Qi Gong ou le mouvement authentique).

Synthèse :

Le système fluïen formalise ce que beaucoup de traditions somatiques expérimentent intuitivement.

Il offre une syntaxe explicite, mobile et incarnée pour naviguer dans le champ de conscience.

d. Résumé comparatif

|

Cadre de référence

|

Fonction dominante

|

Résonance avec système fluïen

|

|

Phénoménologie

|

Apparition du sens

|

LOME = syntaxe incarnée de phénoménalité

|

|

Théorie des systèmes

|

Auto-organisation / complexité

|

f(x) / LOME = opérateurs de régulation / émergence

|

|

Pratiques contemplatives

|

Régulation / ouverture incarnée

|

f(x) / LOME(x) = séquences intégratives

|

e. Ce que le système fluïen apporte de singulier :

-

-

- Une articulation entre action et syntaxe :

Ce n’est ni une carte, ni une recette, ni un pur langage : c’est un outil plastique d’incarnation du flux.

- Une intégration en quatre pôles structurants (RIACP, ICPMe, Posture, Joie) :

Ce quadrillage donne un espace opératoire qui manque souvent aux autres modèles.

- Des opérateurs à la fois souples, scalables et expérientiels :

f(x), LOME(x) et LOME(x, y) peuvent s’appliquer à un souffle, à un texte, à un trauma ou à une œuvre d’art.