Anxiété, Hypersensibilité, Matrices des transformations et Spirale fluïenne

A) Les matrices

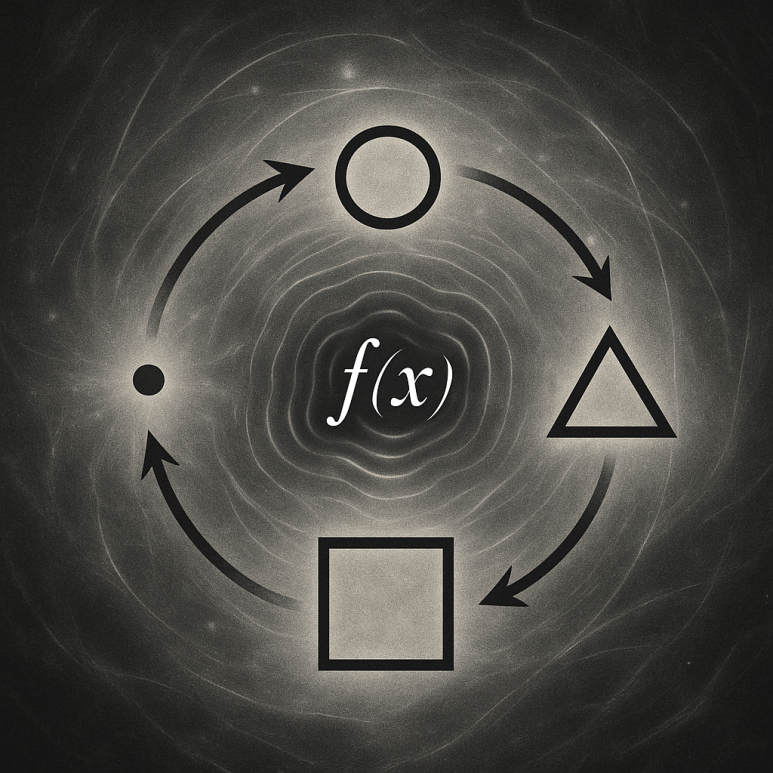

Rappel du Tableau inter-piliers fluïens avec évaluation d’efficacité

LOME= Langage d’Ouverture Multi-échelles

|

de → vers |

RIACP (~) |

ICPME (⟳) |

Posture (▭) |

Joie (+) |

|

RIACP (~) |

Régulation réflexive active Note : 5/10 |

f(x) : démêlage séquentiel LOME : enchaînement fluïen 8/10 |

f(x) : redirection incarnée LOME : ancrage ciblé 7/10 |

f(x) : relâchement euphonique LOME : souffle ouvert 6/10 |

|

ICPME (⟳) |

f(x) : désaturation structurelle LOME : retrait ciblé 6/10 |

Boucle intégrative récursive 6/10 |

f(x) : calibrage stabilisant LOME : ancrage cyclique 7/10 |

f(x) : exubérance intégrée LOME : rayonnement amplifié 9/10 |

|

Posture (▭) |

f(x) : pivot d’apaisement LOME : basculement axial 7/10 |

f(x) : ancrage polyrythmique LOME : module spiralé 8/10 |

Stabilisation ancrée 5/10 |

f(x) : ouverture enracinée LOME : jaillissement tenu 9/10 |

|

Joie (+) |

f(x) : inhibition par plénitude LOME : arrêt lumineux 6/10 |

f(x) : diffusion ascendante LOME : expansion canalisée 8/10 |

f(x) : intensification posée LOME : élan structurant 8/10 |

Expansion homogène fluïenne 7/10 |

Tableau inter-piliers fluïens pour un profil anxieux

Lecture : à partir du pôle [ligne], comment activer [colonne], avec un f(x) adapté à l’anxieux, un LOME modulant, et une estimation d’efficacité fluïenne dans ce contexte ( /10).

|

→ |

RIACP (~) |

ICPME (⟳) |

Posture (▭) |

Joie (+) |

|

RIACP (~) |

Tension autorégulante (risque de surinhibition) 4/10 |

f(x) : canalisation séquentielle lente LOME : langage apaisé en étapev 6/10 |

f(x) : descente pulsionnelle LOME : ancrage corporel guidé 8/10 |

f(x) : décompression affective contrôlée LOME : micro-ouverture joyeuse 5/10 |

|

ICPME (⟳) |

f(x) : fragmentation protectrice LOME : verbalisation par blocs 5/10 |

Ruminations intégratives (risque de surcharge mentale 3/10 |

f(x) : structuration descendante LOME : ritualisation des gestes 7/10 |

f(x) : libération canalisée en séquence LOME : expression ludique mais balisée 6/10 |

|

Posture (▭) |

f(x) : ralentissement ciblé LOME : ancrage par micro-mouvements 7/10 |

f(x) : stabilisation rythmique lente LOME : enchaînement répétitif doux 8/10 |

Risque de figement si isolé 4/10 |

f(x) : ouverture dosée depuis l’enracinement LOME : déploiement axial fluide 7/10 |

|

Joie (+) |

f(x) : excès d’intensité → activation anxieuse LOME : éclat mal contenu 3/10 |

f(x) : euphorie non intégrée LOME : désorganisation du flux 4/10 |

f(x) : dérive expansive → désancrage LOME : agitation masquée 3/10 |

Joie anxieuse = surcharge non fluïenne 4/10 |

Tableau inter-piliers fluïens pour un profil hypersensible

Lecture : depuis [ligne], comment activer [colonne], avec un f(x) adapté, un LOME transformateur, et une efficacité ( /10).

|

→ |

RIACP (~) |

ICPME (⟳) |

Posture (▭) |

Joie (+) |

|

RIACP (~) |

Risque de sur-régulation sensible (refoulement doux) 5/10 |

f(x) : filtrage affectif par rythme LOME : enchaînement doux verbal 7/10 |

f(x) : détournement énergétique vers l’ancrage LOME : accueil sensoriel guidé 8/10 |

f(x) : ouverture contenue LOME : micro-joie texturé 6/10 |

|

ICPME (⟳) |

f(x) : intégration différée des émotions LOME : mise en lien retardée 6/10 |

Risque de surcharge subtil 5/10 |

f(x) : stabilisation incarnée LOME : boucle sensorielle contenante 8/10 |

f(x) : débord créatif fluïdisé LOME : expression artistique filtrante 8/10 |

|

Posture (▭) |

f(x) : ancrage filtrant descendant LOME : posture de contact progressif 8/10 |

f(x) : ancrage des perceptions croisées LOME : spirale sensitive lente 9/10 |

Tendance à la fusion ou figement passif 5/10 |

f(x) : déploiement protecteur LOME : jaillissement contenu 8/10 |

|

Joie (+) |

f(x) : explosion euphorique à risque LOME : éclatement non filtré 4/10 |

f(x) : résonance submergeante LOME : surchauffe expressive 5/10 |

f(x) : désancrage éthéré LOME : évaporation émotionnelle 4/10 |

Joie hypersensible non canalisée = perte de forme 5/10 |

B) Synthèse fluïenne du profil « Anxieux – Hypersensible »

1. Caractéristiques fondamentales du profil

|

Aspect |

Description |

|

Sensibilité au flux |

Très élevée, fine, mais non régulée ; perception intense des variations internes et externes. |

|

Régulation |

Fragile, anticipatoire (anxiété) ou submergée (hypersensibilité). |

|

Ancrage |

Fluctuant, instable ; tendance au désancrage cognitif ou émotionnel. |

|

Rapport à la Joie |

Joie souvent explosive ou évanescente ; vécue comme surcharge ou crête non maintenable. |

|

Besoin structurel |

Sécurisation du flux, filtration progressive, modulation incarnée. |

2. Tableau inter-piliers (résumé adapté)

Lecture : de ligne vers colonne (transitions)

Chaque case : f(x) recommandé, type de LOME transformateur, efficacité sur 10

|

De ⟶ Vers |

RIACP (~) |

ICPME (⟳) |

Posture (▭) |

Joie (+) |

|

RIACP |

— |

Filtrage rythmique → discours doux (7) |

Détournement énergétique → accueil corporel (8) |

Ouverture contenue → micro-joie (6) |

|

ICPME |

Intégration différée → mise en lien douce (6) |

— |

Stabilisation incarnée → boucle sensorielle (8) |

Expression artistique filtrante (8) |

|

Posture |

Ancrage filtrant → contact progressif (8) |

Spirale sensitive lente (9) |

— |

Jaillissement contenu (8) |

|

Joie |

Euphorie ↘ fermeture (4) |

Résonance instable (5) |

Désancrage éthéré (4) |

Boucle euphorique (5) |

Note: Les départs depuis Joie-sommet sont globalement faibles.

3. Spirale bifurcante ouverte fluïenne optimale

Trajectoire conseillée pour le profil anxieux-hypersensible :

Posture (▭)

↓

RIACP (~)

↓

ICPME (⟳)

↓

Joie-source (+)

Avec rétro-boucles autorisées vers Posture ou RIACP si surcharge.

Le passage direct Joie → autre pôle est déconseillé sans transformation préalable.

4. Typologie de la Joie

|

Type de Joie |

Symptômes (Joie-sommet) |

Transmutation en Joie-source |

|

Euphorie explosive |

Pic d’intensité, excitation, perte de forme |

Stabilisation par Posture |

|

Soulagement |

Décompression, besoin de dire ou faire |

Contenir sans interrompre → boucle douce ICPME |

|

Fusion affective |

Confusion, perte d’identité dans l’ouverture |

Limiter par visualisation → contour RIACP |

|

Vibration subtile |

Présence incarnée, sans désir d’agir |

Joie-source activable |

5. Protocole de transmutation : Joie-sommet → Joie-source

Étapes :

- Ralentissement (▭) : respirer, s’ancrer, ralentir.

- Tressage symbolique (⟳) : tracer, écrire, représenter sans figer.

- Contour (∼) : donner forme douce à la vibration, visualiser son contenant.

Critère de bascule réussie :

“Je ne ressens plus le besoin de m’exprimer. Je peux simplement vibrer.”

6. Stratégie globale fluïenne

|

Axe |

Action recommandée |

|

Avant la joie |

Stabiliser (Posture) + désaturer (RIACP) |

|

Pendant la joie |

Ne pas agir. Observer, incarner, ralentir. |

|

Après la joie |

Intégrer (ICPME) ou recontacter le corps (Posture) |

|

Si surcharge |

Retour par boucle lente vers RIACP ou Posture |

7. ✦ Mantra d’intégration

“Je ne retiens pas la joie, je lui donne un corps.”

“Je ne la poursuis pas, je la laisse devenir souffle.”

“Quand elle ne demande plus rien, elle devient source.”

La Spirale fluïenne du profil hypersensible–anxieux (HA)

1. Définition

La spirale fluïenne du HA est un parcours énergétique modulé, en boucle ouverte, qui vise à transmuter la surcharge perceptive en résonance incarnée, en passant par des micro-paliers de régulation, d’intégration et d’ancrage.

Elle n’est pas un protocole.

Elle est une métastructure d’accueil dynamique du flux affectif–perceptif,

particulièrement adapté à un sujet dont les seuils sont bas, les seuils de rupture proches,

et la joie difficile à habiter sans débordement.

2. Caractéristiques spécifiques de la spirale HA

|

Aspect |

Description |

|

Forme |

Spirale non symétrique, ralentie, à boucle d’entrée filtrante. |

|

But |

Ne pas saturer, mais convertir la charge en matière sensible intégrable. |

|

Temporalité |

Lente, par glissements, avec paliers de résonance ; jamais en ligne droite. |

|

Pôles fréquentés |

Posture ▭ (ancrage), RIACP ~ (filtrage), ICPME ⟳ (tressage), + (joie en sourdine). |

|

Origine préférée |

Posture ▭ ou RIACP ~ (éviter un départ par + chez l’HA). |

|

Sortie possible |

Élan poïétique (mais sans projection) ou repos intérieur. |

3. Schéma type du cycle (sens fluïen optimal)

(+)

↑

⟳ ↓

~ → ▭

Lecture typique :

Le HA démarre en Posture pour se stabiliser,

passe par une désaturation douce (RIACP),

ensuite intègre une partie de l’information (ICPME),

et si cela ne surcharge pas, une joie subtile peut émerger —

non pas comme but, mais comme effet vibratoire d’accordage.

Toute spirale partielle est valide si elle respecte la charge du moment.

4. Fonctions de la spirale fluïenne pour le HA

|

Fonction |

Rôle spécifique |

|

Désengorger sans couper |

Permet de ralentir l’intensité sans bloquer la sensibilité. |

|

Transformer la surcharge |

Rend la charge perceptive transmissible à soi, plutôt qu’envahissante. |

|

Faire naître une joie viable |

La joie devient un effet intégré, non un événement incontrôlable. |

|

Offrir une trame rythmique |

Permet de revenir à soi sans devoir tout comprendre ou expliquer. |

|

Réduire l’anxiété par latéralisation |

Décale la tension sans la nier (le “trop” devient “autre”). |

5. Concrètement, comment la vivre ?

C’est un enchaînement non verbal, sensoriel, symbolique, modulable.

Il ne s’impose pas, il s’apprend.

Exemple :

- Posture ▭ : toucher les pieds nus au sol, respiration dans le bassin.

- RIACP ~ : poser la main sur la poitrine, imaginer une ouverture lente.

- ICPME ⟳ : écrire une phrase vague sans sujet, dessiner une boucle sans fin.

- Joie + : laisser monter un sourire intérieur, sans chercher pourquoi.

→ Ne pas chercher à “comprendre” ou “réussir” la spirale : juste rester dans son giron sans forcer l’issue.

6. En une phrase

La spirale fluïenne du HA est un art de rester traversé sans être brisé.

Elle accueille la surcharge comme une matière poïétique, et offre une boucle de retour vers soi sans fermeture, sans débordement.

C. Approche fluïenne vs approches classiques dans l’accompagnement du profil hypersensible–anxieux : une proposition comparative

Introduction

Le profil hypersensible–anxieux (HA) est souvent abordé par des méthodes thérapeutiques qui visent à stabiliser, apaiser ou décoder la surcharge émotionnelle. Si ces approches ont leur efficacité, elles peinent à intégrer la dimension vivante, circulatoire et poïétique du sujet.

Nous proposons ici une lecture comparative entre les approches classiques (TCC, pleine conscience, psychothérapie, etc.) et l’approche fluïenne, fondée sur l’articulation entre une matrice inter-piliers transformationnelle et une spirale fluïenne ouverte, issues du modèle du Flux Intégral.

1. Objectifs implicites de chaque approche

|

Approche classique |

Objectif principal |

|

Thérapies cognitivo-comportementales |

Réduire les pensées dysfonctionnelles, modifier les comportements |

|

Pleine conscience / méditation |

Accueillir le moment présent, observer sans réaction |

|

Thérapie sensorielle / corporelle |

Réguler le système nerveux par le corps |

|

Psychanalyse / introspection verbale |

Mettre au jour les causes profondes |

|

Approche fluïenne (matrice + spirale) |

Transmuter la surcharge en circulation incarnée et joyeuse |

2. Apports spécifiques de l’approche fluïenne

a. La matrice inter-piliers :

•Offre une cartographie des passages transformationnels entre les quatre pôles du Flux Intégral (Posture, Régulation, Intégration, Joie).

•Permet d’identifier les transitions efficaces, risquées ou bloquées, selon l’état du sujet.

•Fournit un cadre opératif non prescriptif pour orienter le mouvement intérieur.

b. La spirale fluïenne :

•Modélise une dynamique ouverte, lente et non-linéaire d’auto-transmutation.

•Ne vise ni réparation, ni calme absolu, mais accueil incarné du flux émotionnel et perceptif.

•S’adapte aux seuils sensoriels du sujet, sans compression ni évitement.

3. Comparatif synthétique

Critère Approches classiques Approche fluïenne

Finalité implicite Corriger, apaiser, décoder Ouvrir, transmuter, incarner

Relation au symptôme Réduction / contrôle Reconnaissance comme matière de flux

Structure opérative Cadre rigide à souple Matrice modulable + spirale ouverte

Temporalité Cyclique, linéaire Rythmique, spiralaire, récursive

Statut de la joie Signal de succès ou de fuite Résonance intégrable, non-indexée

Capacité poïétique (création) Faible à secondaire Centrale (la transmutation est créative)

Niveau de subjectivation permis Moyen Élevé (le sujet est co-modulateur du flux)

|

Critère |

Approches classiques |

Approche fluïenne |

|

Finalité implicite |

Corriger, apaiser, décoder |

Ouvrir, transmuter, incarner |

|

Relation au symptôme |

Réduction / contrôle |

Reconnaissance comme matière de flux |

|

Structure opérative |

Cadre rigide à souple |

Matrice modulable + spirale ouverte |

|

Temporalité |

Cyclique, linéaire |

Rythmique, spiralaire, récursive |

|

Statut de la joie |

Signal de succès ou de fuite |

Résonance intégrable, non-indexée |

|

Capacité poïétique (création) |

Faible à secondaire |

Centrale (la transmutation est créative) |

|

Niveau de subjectivation permis |

Moyen |

Élevé (le sujet est co-modulateur du flux) |

4. Ce que l’approche fluïenne change pour le profil HA

•Permet d’entrer dans l’intensité sans se dissoudre.

•Reconnaît la joie comme puissance instable mais transformable, non comme signal de sortie.

•Ne cherche pas à “calmer” mais à structurer une traversée énergétique juste.

•Rend l’angoisse intelligible comme tension non modulée — et donc ré-inscriptible dans un cycle fluïen.

Conclusion

Le profil hypersensible–anxieux ne nécessite pas une réduction de sa sensibilité, mais une architecture intérieure ouverte capable de canaliser, transmuter et célébrer cette sensibilité.

L’approche fluïenne, en articulant matrice transformationnelle et spirale vivante, offre un cadre opératif non normatif pour une subjectivation créatrice.

Elle complète et déborde les méthodes classiques, en remettant au centre le flux comme matrice de cohérence, et le sujet comme foyer modulant.