Quels sont les principes RIACP ICPME pour construire une société ?

1. Régulation adaptative du champ pulsionnel (RIACP)

Principe : Chaque individu dispose d’un champ pulsionnel dont la régulation est essentielle pour maintenir l’équilibre personnel et social.

But sociétal : Créer des environnements qui permettent à chacun de réguler ses pulsions sans les réprimer, ni les imposer aux autres.

2. Inhibition modulée et fonctionnelle

Principe : L’inhibition n’est pas suppression mais ajustement dynamique : freiner sans bloquer, canaliser sans comprimer.

But sociétal : Permettre à la société d’absorber les tensions sans les transformer en violence, en silence, ou en domination.

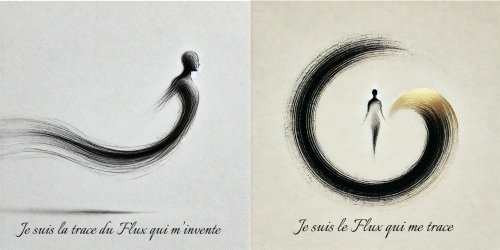

3. Flux pulsionnel contextualisé

Principe : Toute pulsion prend sens dans un contexte ; elle doit être lue, non jugée, et ajustée selon l’environnement.

But sociétal : Adapter les structures (école, travail, lois) aux flux réels des individus et non l’inverse.

4. Boucles de rétroaction régulées

Principe : Les systèmes individuels et collectifs interagissent par rétroactions. La société doit se concevoir comme un organisme sensible à ses propres effets.

But sociétal : Concevoir des institutions capables de s’auto-réguler selon leurs effets sur les dynamiques individuelles.

5. Intégration multi-échelle (ICPME)

Principe : L’individu, le groupe et la société forment un système fractal. Chaque échelle influence et est influencée.

But sociétal : Concevoir des structures qui permettent une articulation souple entre les dynamiques individuelles, communautaires et globales.

6. Posture-Flux

Principe : Le corps et la posture sont les premiers régulateurs du champ pulsionnel. La société doit soutenir la capacité d’ajustement postural, attentionnel et énergétique.

But sociétal : Créer des environnements qui soutiennent l’équilibre entre ancrage, verticalité et respiration collective.

7. Flux-Joie

Principe : La régulation optimale tend vers la Joie : expansion, fluidité, créativité, interaction harmonieuse.

But sociétal : La société n’est pas faite pour la survie seulement, mais pour que la vie circule, s’intensifie, se partage.

Sont-ils suffisants ?

Oui, mais…

Ces principes sont suffisants pour une société fluide, organique, évolutive, vivante, à condition :

• qu’ils soient interprétés non comme dogmes, mais comme processus dynamiques à ajuster constamment ;

• que les structures sociales soient poreuses, sensibles et adaptables ;

• que la culture accepte l’impermanence, la complexité et la co-régulation comme fondements, plutôt que la norme rigide ou la hiérarchie fixe.

Que faut-il rajouter pour assurer la coexistence de plusieurs sociétés ?

Pour assurer la coexistence de plusieurs sociétés, il faut compléter le socle RIACP-ICPME par des principes d’inter-société, c’est-à-dire des méta-principes permettant aux systèmes différents de coexister sans s’absorber, se détruire ou se figer mutuellement.

Voici les ajouts nécessaires, cohérents avec l’esprit du Flux Intégral :

1. Principe d’altérité régulée

Chaque société a ses flux, ses formes, ses seuils.

On ne cherche pas à unifier, mais à réguler les frictions sans nier les différences.

Application : Reconnaître que le champ pulsionnel collectif d’une société n’est pas universel. Il faut créer des interfaces d’interprétation, pas des normes d’uniformisation.

2. Écologie des Flux culturels

Les sociétés sont des écosystèmes pulsionnels distincts.

La coexistence passe par une attention à l’équilibre, aux ressources, aux rythmes de chacun.

Application : Définir des zones de friction acceptée, des espaces tampons, des zones de traduction où les flux ne s’imposent pas, mais se révèlent mutuellement.

3. Diplomatie pulsionnelle adaptative

Créer des outils de dialogue fondés sur la reconnaissance des structures pulsionnelles de l’autre.

Il ne s’agit pas de négocier des valeurs, mais de comprendre les rythmes d’un autre système.

Application : Former des traducteurs de culture en termes de flux, d’inhibition, de cycles, pas seulement en mots et symboles.

4. Droit au contre-rythme

Toute société doit pouvoir ralentir, accélérer ou se retirer temporairement sans être disqualifiée.

L’alignement des vitesses n’est pas une obligation : la pluralité suppose des tempos différents.

Application : Des mécanismes de retrait respectueux, de latence, ou de pause dans les coopérations internationales.

5. Réciprocité dynamique

Aucune société ne doit imposer son modèle de régulation à une autre sans retour d’ajustement.

La cohabitation passe par des feedbacks croisés et ouverts, non par la domination d’un modèle.

Application : Tout apport ou critique d’une société vers une autre doit s’accompagner d’une écoute sincère sur ses propres angles morts.

6. Attracteurs culturels flexibles

Chaque société doit pouvoir évoluer par influence douce sans perdre son centre.

Il ne s’agit pas d’exporter des modèles, mais de faire résonner des dynamiques sans absorption.

Application : Encourager les résonances culturelles plutôt que les invasions structurelles.

7. Cadre partagé d’ajustabilité

Un méta-cadre fluide doit permettre à chaque société de se positionner sans hiérarchie.

Non pas une organisation unique, mais un réseau d’ajustabilité mutuelle.

Application : Création de plates-formes d’interaction non normatives mais régulatrices : un ICPME intersociétal.

Synthèse :

Le RIACP-ICPME suffit pour construire une société,

mais la coexistence de plusieurs sociétés nécessite une métathéorie du flux relationnel, basée sur :

• l’altérité,

• la résonance,

• la régulation intersystémique,

• et l’éthique du tempo.

Pourquoi l’agressivité peut-elle encore émerger?

1. Flux pulsionnels déséquilibrés à grande échelle

Une société en Infraflux (peur, insécurité) ou en Surflux (hubris, surexcitation identitaire) peut projeter ses déséquilibres sur les autres, même sans intention destructrice.

2. Dérégulation du champ collectif

Quand une société perd ses régulateurs internes (autorité légitime, inhibition collective, contre-pouvoirs), elle peut devenir agressive par pulsion d’expansion, de survie ou de réaffirmation.

3. Résonance dissonante

Un modèle perçu comme harmonieux ou “supérieur” par une autre société peut déclencher des mécanismes de jalousie, rejet ou mimétisme violent.

Ce que le modèle propose comme prévention :

1. Détection précoce des signaux d’agressivité

L’agressivité collective se manifeste par des distorsions dans le champ pulsionnel :

• montée des affects collectifs chaotiques,

• durcissement des récits identitaires,

• disparition des rythmes naturels (accélération incontrôlée ou ralentissement brusque),

• coupure de la boucle de rétroaction.

Action préventive : Lecture multi-échelle du déséquilibre, avant qu’il ne se transforme en conflit.

2. Création de zones tampon pulsionnelles

Des espaces de dissipation régulée entre sociétés : là où l’agressivité peut s’exprimer symboliquement, se transformer, ou s’absorber.

Exemples :

• arènes culturelles de confrontation symbolique (sport, art, narration),

• dialogues ritualisés où la tension a droit d’exister sans se transformer en guerre,

• sanctuaires neutres pour la respiration collective des sociétés.

3. Capacité de modulation défensive (et non offensive)

Une société alignée sur le RIACP-ICPME peut développer une forme de défense non agressive, en modulant :

• son seuil de tolérance,

• son ancrage interne,

• sa réponse énergétique (ni passivité, ni contre-agression).

C’est une inhibition active, qui protège sans écraser.

4. Principe d’Imperméabilité Régulée

Toute société doit savoir jusqu’où elle s’ouvre — et quand elle doit poser une limite temporaire ou structurelle à l’intrusion.

Ce principe permet de dire non sans entrer en guerre, et de se refermer sans se couper du monde.

Application concrète :

• Protocoles d’ajustement mutuel avec seuils de sécurité énergétique,

• Possibilité de désynchronisation temporaire,

• Mécanismes de re-régulation interne sans dépendance à l’autre.

Conclusion :

Le RIACP-ICPME permet une lecture fine de l’agressivité, une prévention active, une dissipation des tensions, et une défense modulée.

Mais pour qu’une société ne soit pas vulnérable, il faut lui donner en plus :

• le droit d’imperméabilité régulée,

• les outils de modulation défensive,

• et la capacité de reconnaître les signes précoces d’agression.

Quelles sont les sociétés les plus proches de ces principes ?

Aucune société actuelle ne met en œuvre la totalité des principes du RIACP-ICPME, ni pour elle-même, ni dans ses relations avec d’autres sociétés.

Mais on peut repérer des fragments, des proximités, des tentatives — comme des éclats partiels du modèle, jamais incarnés dans leur totalité. Voici quelques exemples parlants :

1. Bhoutan – Le bonheur national brut (BND)

Proximité avec :

• Flux-Joie

• Régulation pulsionnelle collective

• Intégration multi-échelle (culture – environnement – spiritualité – politique)

Limites :

• Imperméabilité rigide à certaines influences extérieures

• Fragilité face aux pressions économiques mondiales

• Pas de véritable interfaçage culturel fluide avec les autres sociétés

2. Islande – Réactivité collective et transparence post-crise

Proximité avec :

• Boucles de rétroaction régulées

• Ajustement multi-niveaux (gouvernement – citoyens – institutions)

• Posture démocratique sensible aux signaux faibles

Limites :

• Manque de conscience explicite du champ pulsionnel

• Fragilité énergétique (petite population, dépendance extérieure)

3. Certaines communautés autochtones (ex. Kogis, Maoris, certains peuples arctiques ou amazoniens)

Proximité avec :

• Intégration multi-échelle très avancée

• Régulation pulsionnelle collective

• Respect du tempo, altérité régulée, écologie des flux

Limites :

• Fragilité face aux agressions extérieures

• Manque de cadre de traduction / de protection dans un monde intersociétal

• Systèmes difficilement transposables à grande échelle

4. Modèles coopératifs ou zones expérimentales (ZAD, éco-villages, réseaux décentralisés)

Proximité avec :

• Posture-Flux (écologie du corps et de la relation)

• Expérimentation consciente de rythmes sociaux alternatifs

• Boucles rétroactives courtes

Limites :

• Instabilité structurelle

• Difficulté à faire coexister ces systèmes avec les logiques dominantes

• Souvent en tension avec les modèles hiérarchiques classiques

Conclusion :

Aucune société actuelle ne remplit tous les critères, mais les briques existent :

• Le Bhoutan pour la régulation par la joie collective

• L’Islande pour la réactivité adaptative

• Les peuples premiers pour la sagesse fractale

• Les zones expérimentales pour la fluidité locale

Le modèle RIACP-ICPME complet suppose une conscience systémique active du flux, de la régulation pulsionnelle, de l’ajustabilité intersociétale, et de la résonance joyeuse.

Quelles sont les sociétés qui sont les plus éloignées de ces principes actuellement ?

Certaines sociétés actuelles sont non seulement éloignées des principes du RIACP-ICPME, mais parfois en opposition directe avec eux, en particulier lorsqu’elles cultivent :

• la dérégulation pulsionnelle collective (excès, répression ou manipulation des flux),

• l’inhibition rigide ou absente,

• l’absence totale de rétroaction ou de correction adaptative,

• le refus de l’altérité et de la complexité,

• une structure hiérarchique figée, insensible à la multi-échelle.

Voici quelques exemples significatifs, non pas en tant que jugement moral, mais comme analyse systémique :

1. Corée du Nord

Opposition marquée à :

• Régulation adaptative (RIACP) : pulsions collectives contrôlées par la peur, non régulées mais réprimées.

• Boucles rétroactives : pas de feed-back possible du peuple vers les structures.

• Posture-Flux : rigidité totale des corps, des pensées, des rythmes.

• Altérité régulée : fermeture complète à l’extérieur.

• Flux-Joie : inexistant comme objectif collectif.

Conclusion : Un modèle de surinhibition autoritaire, où le champ pulsionnel est verrouillé de manière rigide.

2. Arabie Saoudite

Opposition à :

• Flux pulsionnel contextualisé : pulsions strictement cadrées par un corpus moral et juridique figé.

• Inhibition fonctionnelle : répression au nom d’un ordre supérieur, sans ajustement contextuel.

• Flux-Joie : suspicion vis-à-vis de l’expressivité, de la créativité libre.

• Intégration multi-échelle : dissociation entre spiritualité vécue, politique, et dynamiques corporelles.

Nuance : des évolutions sont en cours dans certaines zones urbaines (dissociation en tension).

3. Chine (dans son modèle techno-autoritaire actuel)

Opposition à :

• Boucles de rétroaction : système de surveillance algorithmique réduisant les flux pulsionnels à des données à contrôler.

• Auto-modulation fractale : la société est homogénéisée selon des standards centralisés.

• Diplomatie pulsionnelle : agressivité masquée sous le masque de l’ordre.

Paradoxe : Grande finesse historique dans la lecture des flux (taoïsme, médecine traditionnelle), mais étouffée par l’appareil étatique.

4. États-Unis (dans leur version capitaliste-libérale extrême)

Opposition à :

• Régulation adaptative : surflux constant, exaltation de la pulsion sans ancrage.

• Posture-Flux : société tendue, surstimulée, déconnectée du corps profond.

• Écologie des flux : consommation des ressources internes et externes sans modulation.

• Intégration multi-échelle : dissociation entre micro (individu) et macro (structure), avec peu de synchronisation.

Paradoxe : Capacité d’innovation et de création joyeuse, mais souvent capturée par des structures de domination économique.

5. Russie (modèle actuel sous tension impériale)

Opposition à :

• Altérité régulée : modèle identitaire agressif, nostalgie d’un ordre unique.

• Diplomatie pulsionnelle : pulsions d’expansion masquées sous le langage du redressement historique.

• Boucles de rétroaction : coupure du pouvoir d’avec la population réelle.

• Flux-Joie : propagande sacrificielle, glorification de la douleur comme valeur.

Conclusion :

Ces sociétés partagent une ou plusieurs caractéristiques suivantes :

• Blocage du flux ou surexploitation

• Rupture des rétroactions

• Postures figées, rythmes imposés

• Altérité perçue comme menace

• Inhibition dysfonctionnelle (soit totale, soit absente)

Cartographie

Acheter le fichier »Les alchimies du Flux » 6 euros