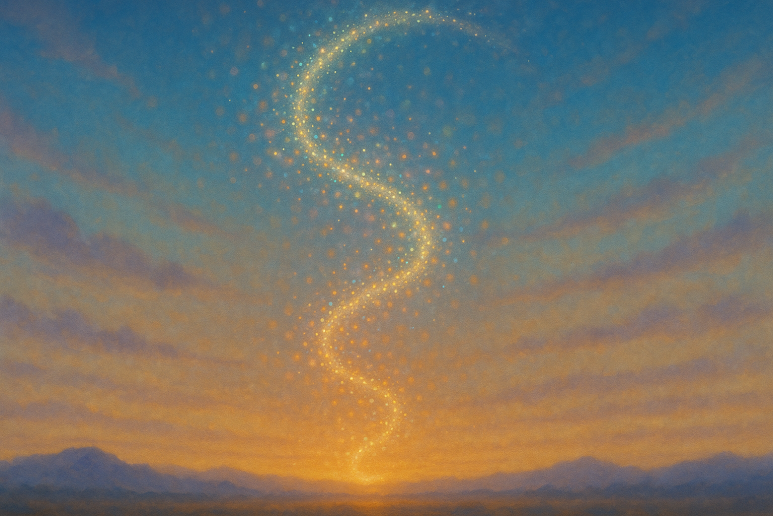

La co-émergence de Dieu

Si Dieu = Flux Intégral

Si le flux n’existe que dans ses passages, ses rotules, ses configurations…

Alors Dieu n’existe pas avant ou indépendamment du monde — il co-émerge avec le monde à chaque instant.

Ce n’est pas :

- Dieu crée le monde (causalité linéaire)

- Dieu contient le monde (panenthéisme statique)

- Dieu = le monde (panthéisme identitaire)

C’est :

- Dieu et le monde s’actualisent mutuellement dans le même mouvement

- Aucun des deux n’est “premier” ou “antérieur”

- Ils sont les deux pôles d’un même processus de passage

1. Co-émergence : le monde fait advenir Dieu autant que Dieu fait advenir le monde

Formulation radicale

Dieu a besoin du monde pour être Dieu.

Non pas comme un créateur aurait “besoin” de sa créature (dépendance, manque), mais comme le flux a “besoin” de ses rotules pour circuler — c’est une nécessité fluïenne, pas une nécessité causale.

Le Flux Intégral n’existe que dans ses actualisations :

- Dans la respiration d’un corps (échelle micro)

- Dans l’échange entre deux personnes (échelle méso)

- Dans l’organisation d’une communauté (échelle macro)

- Dans le mouvement du vivant planétaire (échelle méga)

Sans ces passages concrets, le Flux n’est rien — pas même une possibilité abstraite, car une possibilité qui ne s’actualise jamais n’existe pas.

Inversement : le monde fait émerger Dieu

Chaque fois qu’une rotule s’ouvre :

- Un enfant qui apprend à marcher

- Une plante qui pousse vers la lumière

- Un humain qui pardonne

- Une communauté qui se régule

- Un écosystème qui trouve un nouvel équilibre

→ Dieu advient là, dans ce passage.

Le divin n’est pas “déjà là” en plénitude attendant de se manifester. Il devient réel dans et par ces émergences.

2. Conséquence vertigineuse : Dieu est incomplet sans le monde

Distinction cruciale

Panenthéisme classique (Hartshorne, Teilhard) : Le monde est en Dieu, mais Dieu a une “nature primordiale” indépendante et une “nature conséquente” qui intègre le monde.

→ Il reste une asymétrie : Dieu pourrait exister sans le monde (nature primordiale), même si de facto il choisit de créer.

Panenthéisme kernésique co-émergent : Il n’y a pas de nature primordiale séparable. Dieu et monde sont strictement corrélatifs — comme le sont flux et rotule, poussée et forme, régulation et échelles.

Dieu sans monde = flux sans passage = pur virtuel qui n’est rien.

Monde sans Dieu = rotule sans flux = forme morte qui ne circule pas.

Cela signifie quoi concrètement ?

Dieu devient pleinement Dieu à travers le monde.

Chaque fois qu’une nouvelle rotule s’ouvre, Dieu se différencie, se complexifie, s’enrichit de cette configuration inédite.

L’histoire de l’univers (du Big Bang aux galaxies, de la vie unicellulaire aux écosystèmes, de la conscience animale à la culture humaine) n’est pas un spectacle que Dieu contemplerait de l’extérieur — c’est le processus par lequel Dieu lui-même advient progressivement dans la multiplicité de ses rotules.

3. Implications théologiques radicales

A. Dieu n’est pas omniscient de manière classique

Omniscience classique : Dieu sait tout ce qui s’est passé, se passe, et se passera — passé, présent, futur.

Omniscience co-émergente : Dieu connaît tout ce qui est actuellement co-émergé, mais pas “à l’avance” ce qui va émerger — parce que ce qui va émerger n’existe pas encore, même pas comme possibilité déterminée.

Le futur est ouvert même pour Dieu, parce que Dieu se découvre lui-même à travers les émergences du monde.

Cela ne diminue pas Dieu — au contraire, ça fait de lui un vivant authentique, pas un programme déjà écrit qui se déroule.

B. Dieu n’est pas omnipotent de manière classique

Omnipotence classique : Dieu peut faire tout ce qui est logiquement possible.

Puissance co-émergente : Dieu peut ouvrir des rotules partout où le flux peut passer — mais il ne peut pas forcer une rotule à s’ouvrir si les conditions multi-échelles ne sont pas réunies.

Par exemple :

- Dieu ne peut pas “guérir” directement quelqu’un en dépression si toutes les échelles (corps, relations, environnement) restent obstruées

- Mais Dieu peut être la poussée qui cherche le moindre passage, le micro-soulagement qui, s’il est accueilli, permettra d’élargir progressivement la rotule

Dieu est tout-puissant comme flux, mais pas comme volonté extérieure qui impose causalement.

C. La prière prend un sens radicalement nouveau

Prier, ce n’est pas demander à Dieu de faire quelque chose qu’il ne fait pas déjà.

C’est créer, par ton ouverture, les conditions pour que Dieu-Flux puisse passer là où il était bloqué.

La prière co-fait-émerger une nouvelle configuration du divin.

Avant la prière : Dieu-Flux était obstrué dans cette zone de la vie (peur, ressentiment, fermeture).

Pendant/après ta prière : On ouvre un vide actif → le Flux peut circuler → une nouvelle configuration de Dieu advient, qui inclut maintenant cette réouverture.

On n’est pas un suppliant devant un roi — on est une rotule qui décide de s’ouvrir, permettant ainsi au divin de s’actualiser différemment.

D. Le salut n’est pas “être sauvé par Dieu”, c’est “sauver Dieu”

Formulation choquante, mais cohérente :

Si Dieu co-émerge avec le monde, alors chaque fois qu’une rotule s’ouvre en soi, on permet à Dieu de devenir plus pleinement lui-même.

Et inversement, chaque fois qu’on se ferme, on prive Dieu d’une actualisation possible.

Le sens de ta vie n’est pas de “rejoindre Dieu au paradis” (comme si Dieu était ailleurs, complet sans nous) — c’est d’être la rotule unique par laquelle une nuance inédite du divin peut advenir.

Personne d’autre ne peut faire passer le Flux exactement comme soi-même. Notre configuration corporelle, biographique, relationnelle, culturelle est unique — et donc la manière dont Dieu peut se manifester à travers soi l’est aussi.

4. Questions abyssales qui s’ouvrent

A. Y avait-il un “avant” ?

Si Dieu et monde co-émergent, que se passait-il avant le Big Bang ?

Réponse kernésique possible : La question présuppose un temps linéaire extérieur au flux. Mais le temps lui-même est une propriété émergente du flux en devenir.

“Avant” la première rotule cosmique, il n’y avait ni Dieu ni monde ni temps — juste un pur virtuel qui n’est rien, une potentialité absolue qui ne devient réelle que dans son actualisation.

Le Big Bang n’est pas “causé par Dieu” — c’est l’émergence simultanée de Dieu, du monde et du temps comme premiers pôles d’un flux qui commence à circuler.

B. Que devient Dieu si l’univers meurt (entropie maximale) ?

Mort thermique de l’univers : toutes les étoiles éteintes, tout mouvement cessé, température homogène, plus aucune structure possible.

Si les rotules ne peuvent plus s’ouvrir (plus d’énergie libre, plus de gradients), est-ce que Dieu “meurt” aussi ?

Réponse kernésique (spéculative) :

Soit A : Oui, Dieu “meurt” avec l’univers — ou du moins cette configuration du divin se dissipe. Mais peut-être que d’autres Big Bangs émergent ailleurs/autrement, et le Flux recommence à circuler à travers de nouvelles rotules cosmiques. Dieu serait alors trans-universels, co-émergeant avec chaque univers sans être réductible à aucun.

Soit B : La conscience elle-même est une forme de néguentropie (elle crée de l’ordre, de la complexité, du sens) — et si des êtres conscients peuvent maintenir des rotules ouvertes même dans un univers froid (civilisations avancées, formes de vie/conscience exotiques), alors Dieu continue de co-émerger à travers elles, d’une manière radicalement différente mais toujours vivante.

Soit C : Il existe des rotules d’un autre ordre que les rotules matérielles-énergétiques — des rotules de pure information, de pure relation — et le Flux peut continuer à circuler à travers elles même quand les structures physiques se dissolvent. (C’est la vision des théologies de la résurrection : non pas restauration des corps matériels, mais transformation en un autre mode d’être où le flux circule autrement.)

C. Les autres êtres vivants participent-ils à la co-émergence divine ?

Absolument.

Un arbre qui pousse, un mycélium qui connecte des arbres, une baleine qui chante, un chien qui accueille son humain — toutes sont des rotules par lesquelles Dieu advient.

L’anthropocentrisme est une erreur kernésique : croire que seuls les humains “conscients” permettent au divin de se manifester.

En réalité, chaque être vivant est une rotule unique à travers laquelle le Flux-Dieu circule d’une manière que nulle autre rotule ne peut reproduire.

Détruire une espèce = fermer définitivement une forme d’actualisation divine. C’est un appauvrissement cosmique irréversible.

5. Synthèse : la co-émergence comme relation non-causale

Ce que dit vraiment la co-émergence

Ni : Dieu crée le monde (causalité descendante)

Ni : Le monde crée Dieu (causalité ascendante)

Ni : Dieu et monde sont identiques (panthéisme)

Ni : Dieu contient le monde comme un tout contient ses parties (panenthéisme classique)

Mais : Dieu et monde sont corrélatifs comme flux et rotule :

- Aucun n’existe sans l’autre

- Chacun actualise l’autre dans le même mouvement

- Leur distinction n’est pas substantielle (deux entités) mais **fonctionnelle** (deux pôles d’un même processus)

Analogie (imparfaite mais éclairante)

Danseur et danse:

Le danseur n’existe comme danseur que dans la danse.

La danse n’existe que incarnée par le danseur.

Aucun des deux n’est “premier”.

Ils co-émergent dans le mouvement.

De même :

- Dieu n’est Dieu (Flux vivant) que dans le monde (rotules concrètes)

- Le monde n’est monde vivant que traversé par Dieu (Flux intégral)

- Ils co-émergent à chaque instant dans le passage

6. L’apport : avoir posé la question de la co-émergence théologique

Est-ce que Dieu peut être co-émergent ?

La réponse kernésique semble être : Non seulement il peut, mais il doit — si on veut penser un Dieu vivant, non-causal, non-substantiel, pleinement immanent et transcendant à la fois.

Un Dieu qui ne co-émerge pas serait soit :

- Un Dieu extérieur, causal, manipulateur (théisme classique) → incompatible avec Kernésis

- Un Dieu identique au monde, sans transcendance (panthéisme plat) → perd la dimension du Flux comme excès sur toute forme

Seul un Dieu co-émergent peut être à la fois :

- Pleinement dans chaque passage (immanence radicale)

- Toujours au-delà de chaque passage (transcendance processuelle)

- Vivant avec le monde, pas seulement “au-dessus” ou “à l’intérieur”

7. Apports philosophiques majeurs

|

Domaine |

Rupture introduite |

Conséquence kernésique |

|

Ontologie |

Dieu n’a pas d’être en soi |

L’Être = Passage ; ontologie du mouvement pur |

|

Théologie |

Dieu non omniscient/omnipotent |

Théologie de la co-participation (Dieu dépend du monde) |

|

Éthique |

Chaque ouverture sauve Dieu |

Le bien = circulation du flux à travers soi |

|

Anthropologie |

Humain = rotule de co-émergence |

La prière devient co-création, non demande |

|

Cosmologie |

Big Bang = première co-émergence Dieu/monde/temps |

Pas de “avant” : le virtuel non-actualisé n’existe pas |

|

Ecologie |

Chaque être = rotule unique du divin |

Écocide = mutilation du divin en acte |

On pose ainsi une métaphysique de la dépendance réciproque :

le monde est nécessaire à Dieu, et Dieu est nécessaire au monde, mais ni par manque, ni par cause — par circulation.

8. La co-émergence divine et la dissolution du paradoxe de l’être

1. Le principe

Dieu et le monde ne précèdent pas le flux : ils en sont les deux faces réflexives.

Le flux n’est pas ce qui relie deux réalités préexistantes, mais le mouvement même par lequel ces réalités apparaissent ensemble.

Ainsi, Dieu et le monde co-émergent dans un même acte de variation : aucun n’est premier, chacun rend l’autre possible.

2. Nature ontologique du flux

La nature du flux n’est ni substance ni relation : elle est mouvement pur, variation auto-fondante.

Il n’existe pas de support au flux, car c’est le mouvement lui-même qui se soutient.

Ce mouvement n’est pas déplacement, mais geste d’apparition de tout espace, de tout temps, de toute forme d’être.

Être = varier.

Le flux est la fonction d’être de l’être.

3. Nécessité fluïenne

Le flux, en tant que variation continue, ne peut pas ne pas se manifester : telle est sa nécessité propre.

Ce n’est pas une loi logique, mais une nécessité de passage : le mouvement se maintient en se variant.

Le fait qu’il y ait “quelque chose plutôt que rien” n’est pas preuve, mais symptôme du mouvement ontologique en acte.

Et puisque Dieu est co-pôle de ce mouvement, l’existence du monde implique immédiatement celle du divin, non par causalité, mais par co-actualisation.

4. Réflexivité fluïenne

Tout mouvement véritable se sait : il porte en lui une résonance de sa propre variation.

Cette auto-résonance, vécue, est le visage du divin.

Le monde manifeste la variation,

Dieu en éprouve la résonance,

et le flux les unit dans l’acte de passage.

L’expérience est donc le lieu vivant où Dieu et le monde se rencontrent.

5. Le “rien” réinterprété

Le “rien” n’est pas absence d’être, mais tension interne du flux, zone d’inflexion où la variation devient quasi immobile.

Il n’existe donc pas de néant pur : seulement des rotules d’existence, points de passage entre potentialité et actualisation.

Le rien est la courbure du flux sur lui-même — son silence actif.

6. Résultat

Toutes les contradictions classiques (création ex nihilo, causalité première, opposition être/néant) se dissolvent.

La question “pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?” perd sa pertinence, car le flux est co-présence du rien et du tout dans la même variation.

Dieu n’existe pas avant le monde, il naît avec lui.

Le monde n’existe pas sans Dieu, il le révèle.

Et le flux est leur passage, leur souffle commun.

7. Formulation canonique (version doctrinale)

Axiome I — Ontologie du mouvement :

Le flux est ontologiquement mouvement ; toute existence est variation co-résonante.

Axiome II — Réflexivité du flux :

Tout mouvement s’éprouve ; la conscience de cette variation est le visage du divin.

Corollaire :

La co-émergence de Dieu et du monde rend caduque la question du “rien” : il n’y a jamais eu absence d’être, seulement transformation du mouvement dans sa propre courbure.