On avance dans le jeu de Go

Des ordinateurs capables de battre les meilleurs joueurs de go(1) ? C'est encore impossible mais la donne pourrait bientôt changer grâce aux travaux de deux théoriciens du CNRS des laboratoires de physique théorique (Université Toulouse III-Paul Sabatier/CNRS) et de physique théorique et modèles statistiques (Université Paris-Sud/CNRS). Pour la première fois, ils ont appliqué la théorie des réseaux à un jeu de stratégie. Leurs résultats, publiés dans la revue Europhysics Letters, devraient améliorer les futurs programmes de simulation.

A partir d'une base de données comportant près de 5 000 parties jouées par des professionnels et amateurs du jeu de go dans des tournois internationaux, Bertrand Georgeot du laboratoire de physique théorique (Université Toulouse III-Paul Sabatier/CNRS) et Olivier Giraud du laboratoire de physique théorique et modèles statistiques (Université Paris-Sud/CNRS) ont appliqué la théorie des réseaux à ce jeu de stratégie. Ils ont construit un graphe dont les nœuds sont les motifs locaux du plateau de jeu et les arêtes (qui représentent les liens) reflètent la succession des coups. Ainsi, ils ont capturé une partie de la stratégie locale du jeu. Dans ce jeu où les joueurs placent leurs pierres aux intersections d'un quadrillage de 19 lignes par 19 (soit 361 intersections), les chercheurs ont étudié des motifs locaux de 9 intersections. Ils ont montré que la distribution statistique de la fréquence de ces motifs est une loi de Zipf, semblable à la distribution de fréquence des mots dans une langue.

Le réseau du jeu de go présente des caractéristiques proches de celles d'autres réseaux réels (réseaux sociaux ou Internet) mais il montre également diverses propriétés spécifiques. Si les programmes de simulation les plus récents intègrent déjà des données statistiques issues de parties réelles mais à un niveau encore rudimentaire, ces nouveaux résultats devraient permettre une meilleure modélisation de ce type de jeux de plateau.

© O. Giraud et B. Georgeot

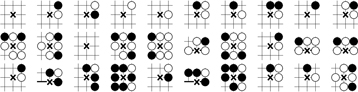

A partir de leur graphe, les chercheurs ont obtenu ces motifs (de 9 intersections chacun) qui montrent les coups les plus fréquents ou regroupent des coups stratégiques (il s'agit de motifs sur lesquels se localisent les vecteurs propres associés à trois grandes valeurs propres de la matrice d'adjacence pondérée du graphe). La 1ère ligne correspond aux dix motifs les plus fréquents dans le jeu de go. La 2ème ligne isole des motifs dont la plupart correspondent à une situation bien connue dans le jeu de go : le Ko (éternité). Quant à la 3ème ligne, la majorité de ses motifs correspond à des situations où des chaînes de pierres se connectent. Noir joue à l'emplacement de la croix.

Notes :

(1) Originaire de Chine, le jeu de go est un jeu de stratégie, opposant deux adversaires qui placent à tour de rôle des pierres noires et blanches sur un plateau appelé goban. Les joueurs tentent ainsi de contrôler le plan de jeu en y construisant des « territoires » qui se comptent en points. Chaque « pierre » représente un soldat ; les soldats encerclés deviennent des prisonniers (source : wikipedia).

La source : Communiqué de Presse du CNRS